L'art: entre illusion et réalité

Publié le 22/01/2011

Extrait du document

Cependant, c’est oublier les efforts surhumains déployés par l’art pour dénoncer, dépasser, élever, transfigurer la réalité elle-même. C’est aussi oublier une constante, souvent retenue dans l’opinion, selon laquelle l’art véritable, c’est celui qui est sensé faire « passer un message «, être un « art engagé «, ce qui contredit complètement l’hypothèse précédente. A quoi bon chercher à se battre contre l’ignominie du monde, contre la bêtise de notre société avec de la toile, des chansons, de la musique, des images, si le but de l’art est seulement la fuite éperdue ? La question de fond est donc de savoir quel rapport l’art entretient avec la réalité, si il est dans son essence de la délaisser, si il est de son essence de chercher à la montrer sous un autre jour, ou si peut-être, l’art cherche à agrandir notre perception du réel. L'art nous détourne-t-il de la réalité ? * * * A. Dimensions et degrés de réalité Cette question est piégée si nous ne prenons pas garde de préciser le concept flou de « réalité «. Si nous ne le faisons pas, nous allons nous égarer sans plus avoir en vue ce dont il est question ici. 1) Partons de l’opinion commune. Le plus souvent, « la réalité « est un mot qui est employé dans l’attitude naturelle pour désigner l’ordre des faits et l’ordre des choses en tant qu’il est séparé de moi, qu'il existe en soi, qu’il est indépendant de moi et surtout qu’il s’impose massivement à moi. L’attitude naturelle est spontanément chosique, et comme elle pense la réalité à partir du concept de chose, elle la voit d’abord comme matérielle. Je dis que la table est réelle, parce que je me cogne dedans. Je me rends au bureau et je dois retourner dans ce lieu plutôt gris, affronter ce chef de service râleur, l’ambiance exécrable du travail. C’est ma \"réalité\" de tous les jours. Il y a moi et les autres, moi et ma femme, ma belle-mère, mon patron, mon chef d’équipe, ma belle s½ur et ce cousin casse-pieds toujours là pour emprunter quelque chose sans jamais le rendre ! Ma réalité quotidienne, c’est ce monde de conflits permanent, cet ennui, cette grisaille, avec parfois quelques bons moments, une sorte de répit dans la lutte quotidienne. Ma réalité, c’est l’angoisse de parvenir à boucler mes fins de mois, de recevoir encore des factures imprévues, c’est d’appréhender la situation de mon fils, de ma fille en étudiants, c’est de m’inquiéter pour leur avenir. C’est l’agression que je subis tous les jours à travers les événements de l’actualité qui ne fait que confirmer le sentiment que je suis bien dans un monde de lutte, de séparation, de rivalité, de violence, dans un monde qui est réel par la difficulté d’y vivre, par l’effroi permanent que l’on y éprouve. Cette réalité est très humaine, et cette représentation de la réalité est tellement conflictuelle, violente, cruelle, que le sens commun adjoint souvent au mot réalité un qualificatif : la dure réalité du monde! Nous allons donner un nom à cette réalité, nous l’appellerons réalité empirique, ce qui souligne qu’elle est posée au niveau de la sensation, mais surtout à travers une d’opposition brutale entre le sujet et l’objet, entre moi est le choses contre lesquelles je bute, entre moi et les personnes contre lesquelles je bute aussi, contre tout ce qui est dans l’ordre de ces événements qu’il faut affronter, et devant lesquels je dois finalement m’incliner. Il y a un implicite dans la représentation de la réalité dans l’attitude naturelle. « Que voulez-vous mon bon monsieur, c’est comme çà ! C’est la réalité et on n’y peut rien «. On ne fait que subir cette réalité. La réalité, c’est oppressant par nature. Elle est terne, monotone, abrutissante, souvent absurde, mais c’est comme çà, il faut s’incliner. Ce défaitisme, on le sent déjà très présent chez l’élève qui appréhende d’entrer sur le monde du travail : au lycée, on est un peu protégé, mais une fois qu’on en sort, c’est la dure loi de la réalité ! La loi de la jungle, la lutte pour la vie. Alors, il faut s’armer et être prêt à combattre ! Il est sous-entendu que la réalité, telle que nous la pensons dans l'attitude naturelle, tient dans une formule, la vie est une lutte. Comme si seuls les plus fort pouvaient s’en tirer, tandis que les plus faibles devaient être broyés. Le mot même de réalité, prononcé dans l’opinion n’a pas du tout de connotation positive, c’est plutôt un constat accablant. Il implique aussi une conception du sens de la vie qui est d’un impayable conformisme : à en croire tous ces gens qui se disent « réalistes «, tout ce qui compte, c’est de « s’intégrer « à la société, de mettre en place chacun comme une brique dans un mur (like a brick in the wall, Pink Floyd ! ). Les implications de cette représentation de la réalité sur la valeur attribuée à l’art sont très claires. A partir du moment où on pense la réalité de cette façon, on est obligé de trouver une porte de sortie pour évacuer le malaise et la difficulté à exister dans cette réalité. Il faudra donc justifier la fuite et l’art nous donnera une jolie porte de sortie, qui plus est, une porte de sortie socialement admissible. De là à voir dans l’art seulement une sorte de vengeance et de compensation contre la réalité, il n’y a qu’un pas qui sera vite franchi. 2) Cependant, avant d’examiner ces conséquences, il nous faut examiner le fondement de cette représentation. La réalité empirique n’existe pas toute seule. Ce n’est pas une « idée innée « que celle de la réalité empirique. Elle est constituée de l’intérieur par la conscience. Elle est pensée, choisie, voulue, elle est aussi l’effet d’un conditionnement social. Cela nous l’oublions trop souvent. Nous pensons que la réalité va de soi. Comme si l’ensemble des choses qui ont une existence objective, l’ensemble de tout ce qui peut faire l’objet d’une constatation ne faisait jamais intervenir notre propre subjectivité. Mais à y regarder de près, « chose «, « existence objective «, « constatation «, tout cela n’existe que dans la conscience que j’en prends. (texte) Et comment ? En entrant dans la vigilance. Je m’éveille le matin, je chasse les brumes du rêve, je me dis (quand c'était désagréable), « ouf, ce n’était qu’un rêve ! « Je reprends pieds dans ce que j’appelle la « réalité « en revenant à l’état de veille.Je dis que la chaise au pied du lit est \"réelle\", parce que je ne rêve pas. Mon chien peut la faire tomber, mon petit frère peut la déplacer. A l’état de veille, les choses n’apparaissent pas et ne disparaissent pas toutes seules. Elles sont plantées là, et je dois en tenir compte. Une chose, ce n’est pas une simple image. Cependant, ce que j’oublie, c’est que la subjectivité est encore là dans l’état de veille, justement dans la manière dont j’appréhende le réel. La chaise est réelle pour Jacques, comme moi, car il est lui aussi dans la veille, parce qu’il peut y avoir entre nous un consensus d’expérience pour la décrire. L’objectivité des choses, des faits, des événements est fondée sur l’intersubjectivité. Elle suppose des observateurs humains, une expérience humaine, un système nerveux humain. Un peuple d’abeille n’aurait pas du tout la même définition de la réalité que la nôtre. L’abeille n’est pas sensible aux mêmes couleurs que nous. Mais le peuple d'abeilles pourrait avoir, comme pour nous, une définition de la réalité à partir du consensus d’expérience des abeilles. Ce que nous appelons réel est le résultat d’un consensus présent dans la conscience collective. C'est ce consensus que l'on appelle notre réalité. Au Moyen-âge, en Occident, il paraissait réaliste de penser que la Terre était plate, que les moustiques pouvaient apparaître par génération spontanée dans l’eau croupie. Dans les temps modernes, il est réaliste d’admettre que la terre est ronde, de penser qu’il n’y a pas de génération spontanée d’organismes. Ce que nous appelons réel est déterminé par le savoir admis et les paradigmes reçus. Ce que nous appelons la science est fondée sur l’approche objective de la connaissance. De la science, nous attendons la confirmation de la réalité de tel ou tel phénomène ou de son irréalité. Quand je dis que ma chaise est réelle, j’attends une confirmation objective de la part de la théorie scientifique. Bon, cela marche, on me dit qu’elle est faite de molécules qui ont des propriétés objectives. Mais le savoir que la science nous donne est aussi relatif. Il dépend d’un consensus passé entre les membres de la communauté des savants et ce consensus est historique. De plus, il n’est même pas évident que ce que le sens commun tient comme réel, le scientifique le tienne aussi pour réel. Du point de vue qui est le mien à l’état de veille, la chaise est dure, solide, résistante. Mais au niveau le plus subtil de la matière, ce n’est que du vide en mouvement, un champ, qui ne fait qu’apparaître dur et solide du point de vue de l’état de veille de l’observateur. Or cette « réalité « dont parle la science est aussi incertaine. On ne saura jamais définitivement ce qu’elle est. Bref, cette « réalité « des gens soi-disant « réalistes «, elle est bien trop petite pour être la Réalité ! Pour rendre justice à la réalité, je ne peux pas seulement compter sur la représentation objective. Il est par contre indispensable de considérer toute la complexité de l’expérience subjective. Et si notre perception habituelle dans la vigilance était bornée ? Tronquée ? Appauvrie ? (texte) Et si notre vision étriquée de la réalité venait de là ? Et si la réalité était de part en part subjective ? Que se passerait-il si notre perception était complètement changée ? Que se passerait-il si la coupure drastique entre sujet/objet prenait fin ? Si notre perception était bien plus éveillée qu’elle n’est ? Notre conception de la réalité ne pourrait-elle pas alors être complètement modifiée ? Et puis, juste une idée : est-ce que, par hasard, changer notre perception du réel, est-ce que ce n’est pas ce qu’au fond l’art recherche ? B. L’art et l’éloge de la fuite Pour l’instant, laissons libre cours à l’opinion commune. L’art, dit-on, est à même de nous procurer des moyens d’évasion. Il l’est d’autant plus que nous avons fait de la réalité une prison, ce qui suppose nécessairement des moyens d'évasion. . 1) Pour échapper à une réalité bien trop décevante, on se tourne donc vers une représentation qui relève du fantasme. C’est un peu comme si, par le biais de l’art, nous cherchions à réintroduire le monde du rêve dans l’état de veille. D’où l’idée que l’art est là pour transporter le spectateur dans un autre monde, un monde qui n’est pas le monde réel, mais un monde irréel, tissé par le désir. Le cinéma est en ce sens le prototype postmoderne de l’art comme éloge de la fuite. Dans la salle obscure, le spectateur se coupe de la réalité, il laisse les soucis, les angoisses, la lutte continuelle de sa vie quotidienne pour se donner l’extase d’un rêve éveillé. Les images qui défilent sur l’écran, ces images qui nous emportent dans une courte hallucination, nous tirent dans un monde autre que le monde réel avec toutes ses misères. Voir la délicieuse Julia Roberts dans Pretty woman dans sa condition de prostituée métamorphosée en femme du monde au bras d’un playboy richissime, c’est grisant. C’est un conte de fées, cela fait rêver, rêver celui ou celle qui se retrouve seul le soir, qui a du mal a se regarder dans le miroir et dont la vie est désespérément misérable et sans amour. C’est une douce ivresse et une évasion. Un roman peut jouer le même rôle, inviter l’imagination du lecteur dans un autre monde, où tout est plus juste, plus sensé, un monde où la cruauté est abolie, ou la noblesse du c½ur est récompensée. Ce que l’on trouve rarement dans le monde réel. On en dira autant du ravissement procuré par la musique, de ces extases qui font que le temps d’un concert, on se sent transporté dans un autre monde, réconcilié avec toutes choses ; avant que la trivialité reprenne le dessus, que la concierge vous injurie pour avoir laissé la poubelle sur le palier, avant que l’on constate que la baignoire a une fuite et qu’il est impossible d’obtenir le plombier ! Bref, avant que la réalité nous rattrape (!!) avec le poids de ses soucis, des ses urgences, et le tourbillon de ses luttes permanentes. Et quand la vie réelle est insupportable, on peut décider d’aller camper à demeure dans l’irréel : passer sa vie au cinéma, s’enfermer dans les livres, hanter les salles de concert. Il y a des auteurs qui ont mis cela en pratique pour en faire une règle de vie fondée sur l’éloge de la fuite. Kundera titre l’un de ses romans La Vie est ailleurs. Arthur Miller se donnait comme règle de vie la fuite devant la réalité dans la recherche des formes du plaisir. C’est un lieu commun de la postmodernité : nous avons besoin de rêver et ce besoin trouve sa réalisation dans l’art. Le titre du livre de G. Bachelard L’art de rêver est un manifeste de notre temps. Nous n’avons aucun mal à regarder l’art comme une évasion : toute notre culture de la consommation nous y encourage en permanence, elle qui exalte les fuites exotiques, les extases psychédéliques, les évasions romantiques, les sublimes délires de la science-fiction… contre la laideur grise de la réalité dans laquelle nous vivons d’ordinaire. Nous avons besoin d’un au-delà de la vie pour nous faire oublier la vie. Mais fuir la réalité, n’est-ce pas là le signe d’un profond malaise installé au c½ur de la vie ? Cette représentation de l’art n’a-t-elle pas un caractère névrotique ? Le besoin de fuir la réalité dans l’art n’est-il pas le symptôme d’une sorte de maladie de la vie ? Les thèses de Nietzsche sont sur ce point assez radicales. Dans un monde dominé par la représentation objective de la science, dans un monde où la vérité devient accablante, dans un monde où le nihilisme montre son visage hideux, nous avons, dit Nietzsche, « besoin de l’art pour nous sauver de la vérité «. L’art masque la vérité blessante du monde, il est le terreau d’illusions qui permettent à la vie de supporter sa propre réalité. Nietzsche justifie l’art comme illusion en disant que sans illusion, la vie serait insupportable, l’illusion répondrait alors à une nécessité de survie et l’art serait donc une sorte d’exutoire, permettant de conjurer les tendances du nihilisme. Notre monde postmoderne est-il à ce point malade qu’il ne puisse rechercher dans l’art qu’une compensation ? La thèse de Nietzsche trouve un prolongement remarquable dans les vues d’une autre psychologie du soupçon, celles de Freud : l’artiste, comme le névropathe cherchent l’un et l’autre dans l’art l’expression des fantasmes inconscients. La quête éperdue du désir sexuel n’obéit qu’au principe du plaisir qui gouverne les pulsions. Parce que le désir ne trouve pas de satisfaction dans la réalité empirique, le sujet tend à compenser la frustration dans les marges, dans le rêve. « L’artiste, comme le névropathe, s’était retiré loin de la réalité insatisfaisante dans ce monde imaginaire «, mais Freud dit très étrangement, que l’artiste, par la création peut « reprendre pied dans la réalité « ( ?), tandis que le névropathe est condamné à rester dans la sphère privée de ses fantasmes, pour leur donner une satisfaction imaginaire. Il ne fait aucun doute que Freud ne remet pas un seul instant en question la réalité empirique. Freud prend pour argent comptant la représentation de la réalité de l’attitude naturelle. C’est à partir de là qu’il pose son principe de réalité en opposition avec le principe du plaisir. Il est clairement entendu que « la réalité insatisfaisante « est la seule réalité et que la vie sociale n’est possible que si le névropathe est ramené par « les efforts de la civilisation « à s’y adapter. (texte) Il n’y gagnera pas le bonheur, mais au moins il sera mieux \"intégré\" au monde réel, à ses limites, à ses contraintes, ses violences, à son caractère définitivement insatisfaisant. C’est la « dure expérience vitale « de la réalité qui oblige l’homme à apprendre à renoncer au désir, à comprendre que la réalité est indifférente à ses désirs. Il faut donc hermétiquement séparer le fantasme du monde onirique, (état de rêve) et son caractère hallucinatoire, de la vie pratique (état de veille) réglée par les principes de la morale, l’autorité des lois. Il s’ensuit que la psychanalyse freudienne, à partir du principe de réalité, considère la folie comme une déviance, ou même une régression vers le mode de comportement dominé par les pulsions inconsciente, pulsions qui ne connaissent qu’une loi, le principe du plaisir. L’intérêt que le névropathe porte à l’art est donc ambigu : en apparence, il semble y chercher la beauté, l’élévation et la grandeur, la célébration de la vie. Mais pour Freud, la beauté n’est qu’une « prime de séduction «. L’intérêt esthétique est plus trivial « les ½uvres d’art « sont « les satisfactions imaginaires de désirs inconscients, tout comme les rêves «. Ce qui sourdement nous attire dans l'art, ce qui attire le névropathe vers l'art, c’est la libération du principe du plaisir, l’effet de compensation imaginaire qu’il permet. La réalité est décevante, la vie est frustrante, mais il y a l’art pour nous en délivrer pour nous permettre de rêver, de satisfaire sur le plan imaginaire les désirs inconscients. L’artiste s’en tire mieux que le névropathe, il peut compter sur « la sympathie des autres hommes, étant capable d’éveiller et de satisfaire chez eux les mêmes inconscientes aspirations du désir «. Créer est pour lui une délivrance, car il peut sublimer ses pulsions, sous la forme d’une ½uvre et d’une certaine façon, il devrait alors pouvoir « trouver le chemin « du retour à la réalité, et être plus « adapté «. L’art, dans sa pratique, peut ainsi avoir fonction thérapeutique de « rééducation « à la « réalité « ! 2) Et bien, c’est contre cette « réalité « que l’art lui-même s’est révolté ! Contre cette réalité objective, cette réalité auquel il ne faudrait que ce conformer sans la changer, parce qu’elle est habillée en costume cravate parce qu’elle allonge des chiffres et des statistiques en prenant des airs sérieux et convenus, cette réalité des technocrates épris d’ordre social, de productivité et de système. A bas le réalisme petit-bourgeois et sa techno-science, vivre le surréalisme ! Comment s’est affirmé en effet le surréalisme ? Par une opposition à toutes les conventions sociales, logiques et morales. Pour casser cette fausse cohérence de la « réalité «, le surréalisme a trouvé son inspiration dans les puissances inconscientes de la vie, l’instinct, de désir et la révolte, parce qu’il cherchait, selon la définition d’ Yvan Goll : « la transposition de la réalité sur un plan supérieur «. Le plan artistique. La réalité peut-être élevée à sa majesté fondamentale, à ses dimensions cachées, de telle sorte que la Vie se trouve elle-même, sans plus se chercher au-delà d’elle-même : « l’au-delà, tout l’au-delà est dans cette vie «. Or, l’au-delà trouvé dans cette vie, c’est son immanence radicale. A. Breton l’exprime très clairement : « Tout ce que j'aime, tout ce que je pense et ressens, m'incline à une philosophie particulière de l'immanence d'après laquelle la surréalité serait contenue dans la réalité même, et ne lui serait ni supérieure ni extérieure. Et réciproquement, car le contenant serait aussi le contenu. « Et cela veut nettement dire que si l’art a une quelconque valeur, c’est pour autant qu’il permette à la vie et l’intelligence de se rencontrer dans une ½uvre : « C'est dire si je repousse de toutes mes forces les tentatives qui, dans l'ordre de la peinture comme de l'écriture, pourraient avoir étroitement pour conséquence de soustraire la pensée de la vie, aussi bien que de placer la vie sous l'égide de la pensée «. L’art doit pouvoir faire surgir un monde sous le détail le plus insignifiant, une profondeur inouïe de la rencontre d’un papier dans le caniveau et d’une roue de bicyclette, d’un foulard qui tombe sous les pas d’un inconnu, un monde de coïncidences, de rapprochements, de mystères et de signes : le surréel (texte) au c½ur du réel. La métapoésie en lieu et place de la perception de la soi-disant « réalité «pour s’éveiller à la perception et à la Réalité, comme dirait Stephen Jourdain. 3) Même si la cause était entendue et qu’effectivement nous n’avions plus d’autre intérêt pour l’art que le besoin d’aller dormir en fuyant la réalité, il y aura toujours des artistes pour nous empêcher de dormir, en nous renvoyant, comme une paire de gifles, les images insoutenables de cette réalité dont nous ne voulons plus. Le peintre qui choisit de montrer l’abîme de l’horreur des camps de concentration, l’écrivain qui trempe sa plume dans le sang pour décrire page après page ce qu’a été l’écrasement de la vie dans un régime totalitaire, ne crée pas pour offrir un gentil moyen d’évasion. Il y a des cris de révolte que nous avons besoin d’entendre pour nous sortir de la torpeur douillette de nos habitudes. L’art engagé en ce sens, procède exactement à l’inverse de la recherche d’une fuite, d’un exercice parfois désespéré de lucidité. Picasso n’a assurément pas peint Guernica pour proposer une sorte d’évasion, mais pour faire exploser sur la toile la violence de la guerre civile en Espagne. Le cinéma, que l’on dévalue communément en y cherchant seulement le di-vertissement, la possibilité de se dé-tourner de la réalité, a aussi cette vertu. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, Spielberg ne ménage personne et n’idéalise rien, il ne fait pas l’apologie de la guerre et ne propose pas une esthétisation séduisante. Il ne donne pas à rêver. Cette réalité pathétique de la guerre elle est là, celle du champ de bataille, des soldats morts, des membres coupés, du sang répandu, des maisons détruites, des femmes et des enfants qui pleurent, du carnage. Celle de l’absurdité d’une mission où on envoie une compagnie d’être humains à l’abattoir pour sauver un homme. La scène du début est à ras de terre, dans le champ de vision du soldat. On n’a pas le zoom panoramique pour contempler tout cela de loin. Le sang gicle de tous les côtés avec les éclats d’obus et les balles de mitrailleuse. Pour vous donner la nausée et vous vider de toute vision idéalisée de la guerre, c’est radical. Si l’art était seulement fait pour nous détourner de la réalité, alors il faudrait beaucoup sabrer dans la création artistique pour parvenir à ne conserver que le superflu pour continuer à croire que l’art est une forme d’évasion ! peut-être justement sabrer ce qui est le plus représentatif, et peut-être même éliminer l’essentiel de l’art contemporain. Ne retenir que le superflu reviendrait alors à croire que l’art et le divertissement ne sont qu’une seule et même chose. Mais le divertissement et l’art n’ont pas la même finalité, ni la même origine. Le propre de la société de consommation et le caractère le plus saillant de la postmodernité, résident la promotion du divertissement. La consommation fait de l’objet, un objet d’usage qui n’a qu’une durée éphémère, qui est jeté, détruit assez vite après avoir été produit et consommé. Il est par essence rapidement obsolète, démodé. A la différence, l’½uvre d’art est créée pour s’installer, comme le dit Hannah Arendt, dans une immortalité potentielle, soustraite à la temporalité de la consommation, comme à la temporalité de l’action. « Parmi les choses qu’on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans le monde fabriqué par l’homme, on distingue entre objets d’usage et ½uvres d’art ; tous deux possèdent une certaine permanence qui va de la durée ordinaire à une immortalité potentielle dans le cas de l’½uvre d’art. En tant que tels, ils se distinguent d’une part des produits de consommation, dont la durée au monde excède à peine le temps nécessaire à les préparer, et d’autre part, des produits de l’action, comme les événements, les actes et les mots, tous en eux-mêmes si transitoires qu’ils survivraient à peine à l’heure ou au jour où ils apparaissent au monde, s’ils n’étaient conservés d’abord par la mémoire de l’homme, qui les tisse en récits, et puis par ses facultés de fabrication «. L’art ne se range pas dans la catégorie des objets qui alimentent le circuit de la relation entre les besoins vitaux et leur satisfaction sur le marché économique. Les ½uvres d'art sont d’emblée inscrites dans le champ de la Culture et ne sont pas redevables directement du domaine d’intérêt de l’homme vital. Des ½uvres d’art il faut dire, que, « non seulement, elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d’usages : mais elles sont délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées loin de la sphère des nécessités de la vie humaine «. Il faut dire que nous vivons dans une société qui a fait de la promotion du divertissement, non seulement une industrie prospère, mais qui entend aussi nous persuader qu’il est une forme de culture. Culture de masse. Tout ce qui est superficiel, léger, pétillant, fluo, tout ce qui joue sur la dérision, l’immédiat, la mode, le jeu des images et les images du jeu, est très postmoderne. L’art qui cadre donc le mieux avec le monde de la consommation, c’est l’art dérisoire, l’art qui ne fait que jouer la provocation, qui cherche le gag, comme dans les pitreries bouffonnes de la publicité. Il est ainsi entendu, pour tous ceux qui ont été soigneusement conditionnés par les valeurs de la société postmoderne, que les artistes ne font que « s’amuser «. Pour le téléspectateur, il n’y a pas de différence entre ces jolies jeunes filles à peine pubère que l’on présente sur les plateau télé dans les émissions de variété, un micro à la main pour faire danser et se pâmer de plaisir les moins de douze ans et un écrivain ou un sculpteur de renom. On le dit. Ce sont tous les « artistes « ! Ils sont là pour nous « divertir « ! La preuve, ils passent à la télé ! Ils défilent en images à la télé, soumis aux mêmes lois que toutes les images. Ils sont aplatis dans les images et leur défilé incessant. La télé, il faut que cela bouge sans cesse, comme les images oniriques du rêve, la télé, cela marche d’autant mieux que cela ressemble à du rêve, que cela permet de fuir la réalité. Pour l’homme vital, y a-t-il une vie après la télé ? Non. Le plaisir de la postmodernité (sa culture ?) c’est la vie coincée devant la télé, c’est-à-dire la vie qui rêve la vie… au lieu de la vivre.

Liens utiles

- L'art entre réalité et illusion

- Rien ne nous empêche de dire que, comparée à cette réalité, l'apparence de l'art est illusoire; mais l'on peut dire avec autant de raison que ce que nous appelons réalité est une illusion plus forte, une apparence plus trompeuse que l'apparence de l'art. Hegel, Esthétique. Commentez cette citation.

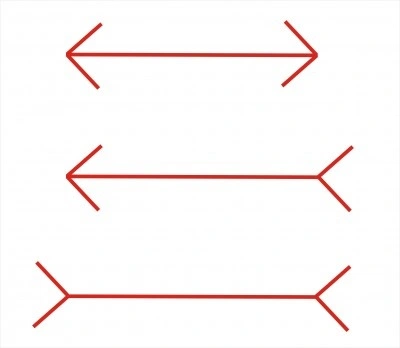

- L'ART ET L'ILLUSION "Quel but se propose la peinture relativement à chaque objet Est-ce de représenter ce qui est tel qu'il est, ou ce qu'il paraît tel qu'il paraît ; est-ce l'imitation de l'apparence ou de la réalité ?" Platon, La République, 389-369. Commentez cette citation.

- Dissertation l'art nous détourne t-il de la réalité ?

- L’art nous détourne-t-il de la réalité ?