Gauguin: NEVERMORE

Publié le 14/09/2014

Extrait du document

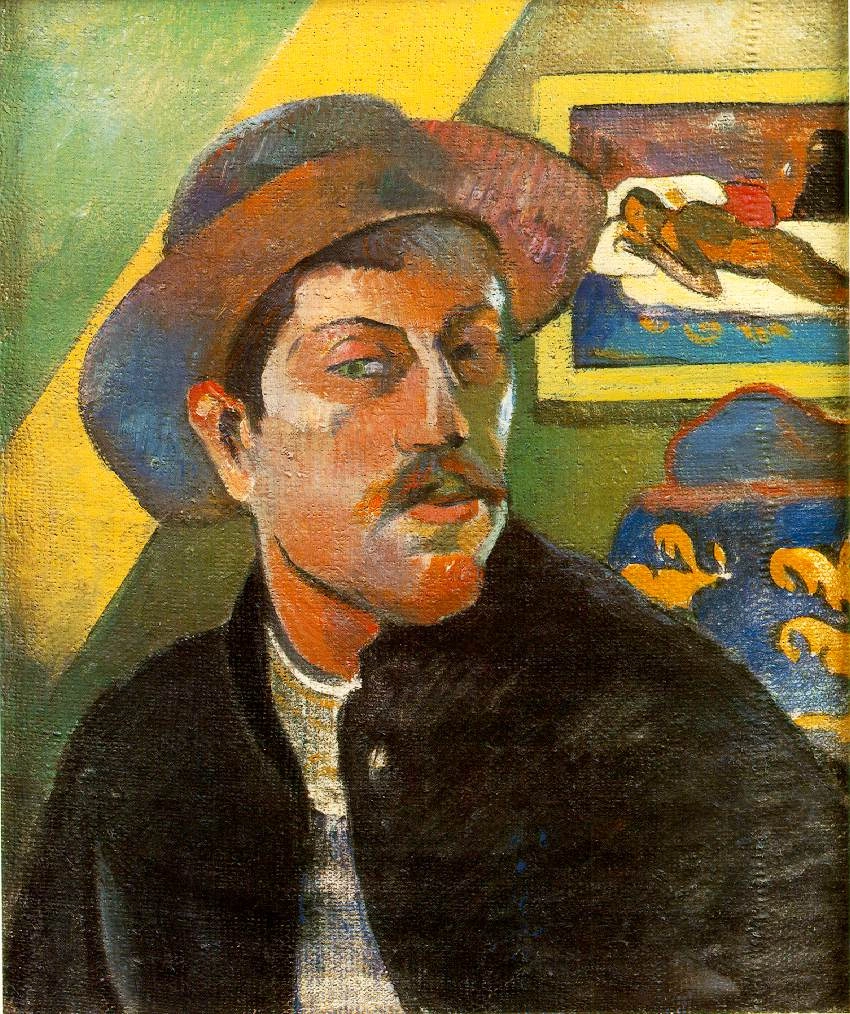

Qu'est-ce donc que ce tableau singulier? Un nu tahitien certes, mais plus encore une image de la tentation accomplie. La femme indigène a perdu toute son innocence, sa nudité a cessé d'être naturelle, son regard n'est plus candide, son sourire n'exprime plus simplement la douceur. Cette indigène s'expose, les symboles du Mai derrière elle. Si c'est une Eve, c'est l'Ève chassée du jardin d'Éden. Le «luxe barbare« est «d'autrefois«, les couleurs «sombres« et «tristes« parce que la réalité de Tahiti en 1895 est tout aussi sombre et triste. Au lieu des sauvages qu'il espérait découvrir,

le peintre côtoie des autochtones colonisés et moralisés «à l'européenne«, c'est-à-dire dénaturés, victimes d'une civilisation et d'une religion — celle des missionnaires — qui leur ont appris le péché et le mensonge.

«

conversent à l'arrière-plan ? Comment justi

fier le décor floral et le corbeau bleu sombre

et vert ? Les éléments décoratifs et symbo

liques se divisent en deux genres : ceux qui

évoquent le •luxe barbare •, et ceux qui révè

lent que ce temps •barbare • est passé.

De la première catégorie relèvent les tissus à

fleurettes, l'oreiller jaune et les motifs orne

mentaux arrangés en guirlandes de part et

d'autre

des ouvertures.

On y reconnaît des

fleurs, des palmettes et des calebasses peintes

dans des compartiments à fond brun ou rouge

éteint.

Leurs dessins en serpentins s'accordent

à celui du nu.

La courbe symétrique de ce qui

semble une tête de lit dans la partie droite du

tableau amplifie l'effet d'arrondi qui domine à

l'avant-plan.

Cette cohérence, Gauguin la déséquilibre en

introduisant deux êtres mystérieux et un

oiseau.

Le symbolisme des deux êtres se déduit

d'œuvres contemporaines, Te anï vahine (•la

Femme royale •) et D'où venons-nous r Que

sommes-nous r Où allons-nous r À propos de Te

arii vahine, où deux silhouettes apparaissent

également derrière un nu, Gauguin affirme que

ce sont •deux vieillards (qui) discutent sur

l'arbre de la Science •.

Aveu instructif: ces êtres

incarnent donc la science, mais la science dia

bolique, destructrice de l'innocence, la science

maligne du serpent qui , descendu de l'arbre de

la science, a corrompu Ève.

Il en va de même

dans Nevermore, si ce n'est que Gauguin a méta

morphosé ses vieillards en deux silhouettes

féminines drapées de longues robes.

Quelle que

soit leur conversation, celle-ci trouble l'inno

cence et le repos de !'Ève qui dort près d'elles.

À moins que cette Ève ne soit déjà corrompue,

comme la Femme royale elle-même, Olympia

océarùenne non moins vicieuse et provocante

que la courtisane impudique peinte par Manet.

À propos d' un corbeau

Pourquoi Manet ? Parce que le corbeau de

Gauguin descend en droite ligne de celui, égale

ment menaçant, que Manet a lithographié en

1875 afin d'illustrer la traduction d'un poème

d'Edgar Poe.

Or le poème a pour titre Nevennore,

comme la toile de Gauguin.

Et Manet a été l'un

des rares à reconnaître , dès la fin des années

1870, le talent de celui qui n'était encore qu'un

amateur.

Enfin, le traducteur de Poe se nomme

Stéphane Mallarmé, autre défenseur de

Gauguin, que celui-ci a remercié de son aide en

le portraiturant, en 1891 , un corbeau sur

l'épaule.

Ce sont assez d'indices pour conclure

que la toile puise dans ces références et rémirùs

cences l'essentiel de son sens.

Comme celui de

Poe , le corbeau de Gauguin symbolise le Mal,

c'est-à-dire le Malin, le diable corrupteur.

La fin des primitifs

Qu'est-ce donc que ce tableau singulier? Un

nu tahitien certes, mais plus encore une image

de la tentation accomplie.

La femme indigène

a perdu toute son innocence, sa nudité a cessé

d'être naturelle, son regard n'est plus can dide ,

son sourire n'exprime

plus simplement la

douceur.

Cette indigène s'expose, les sym

boles du Mal derrière elle.

Si c'est une Eve,

c'est !'Ève chassée du jardin d'Éden.

Le •luxe

barbare • est •d'autrefois •, les couleurs

•sombres • et •tristes • parce que la réalité de

Tahiti en 1895 est tout aussi sombre et triste.

Au lieu des sauvages qu'il espérait découvrir,

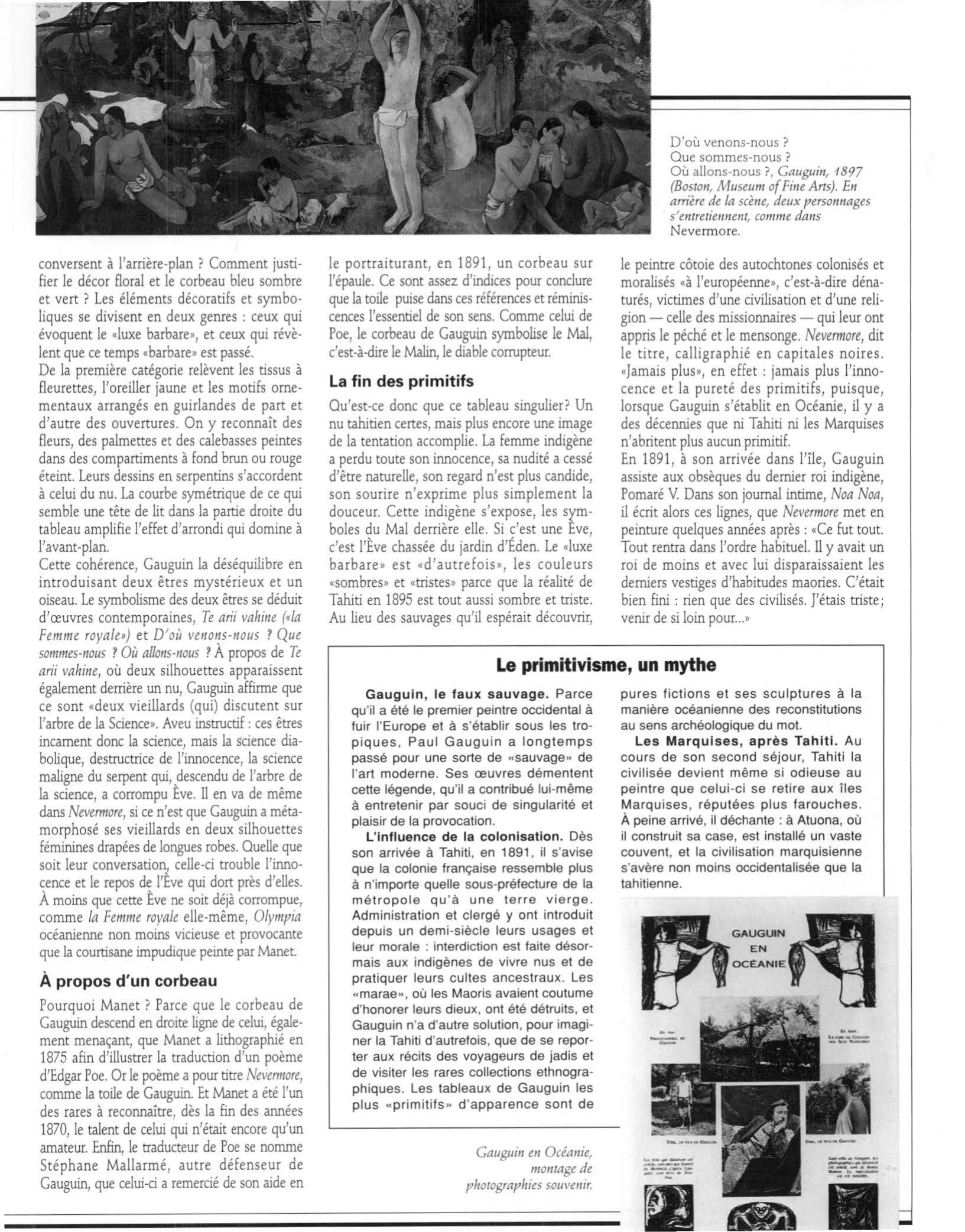

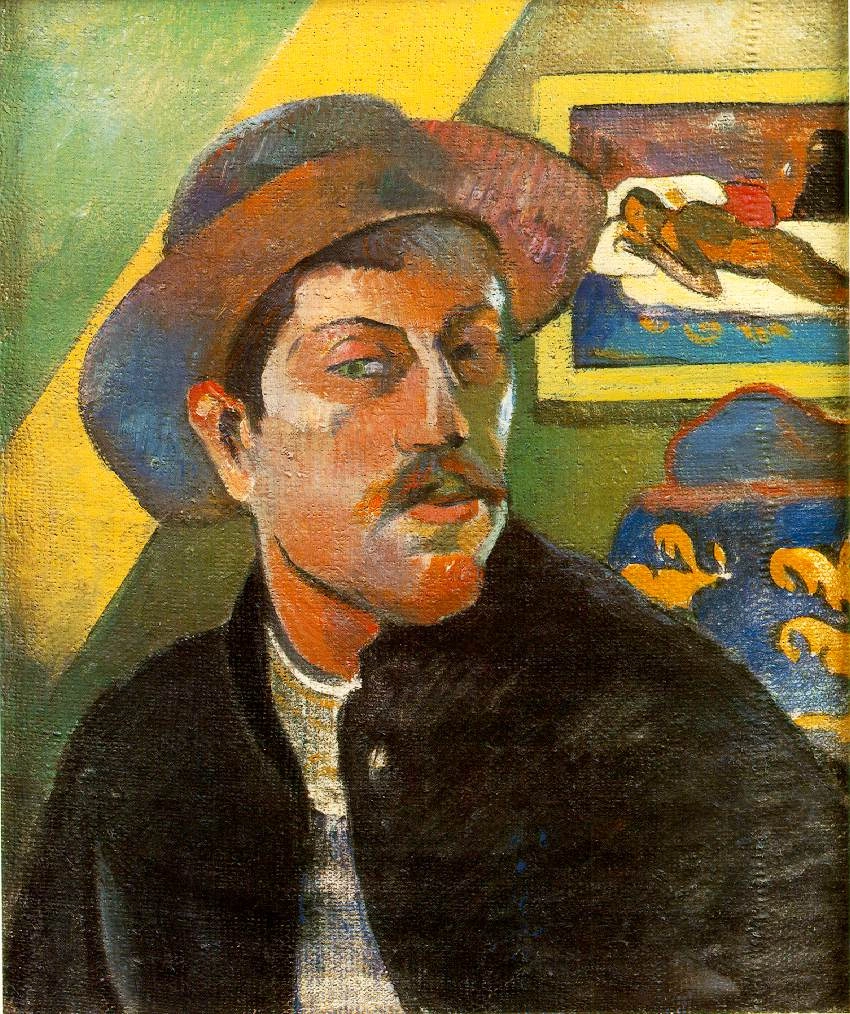

D'où venons-nous?

Que sommes-nous ?

Où allon s-nous?, Gauguin, 1897 (Bos ton, Museum of Fin e Arts}.

En arrière de la scène, deux personnages s' entretie1111ent, comme dans Nevermore.

le peintre côtoie des autochtones colonisés et

moralisés •à l'européenne •, c'est-à-dire déna

turés, victimes d 'une civilisation et d'u ne reli

gion - celle des missionnaires - qui leur ont

appris le péché et le mens onge.

Nevermore, dit

l e titre, calligraphié

en capitales noires.

«Jamais plus•, en effet : jamais plus l'inno

cence et la pureté des primitifs, puisque,

l

orsque Gauguin s'établit en Océanie , il y a

des décennies que ni Tahiti ni les Marquises

n'abritent p lus aucun primitif.

En 1891 , à son arrivée dans l'île, Gauguin

assiste aux obsèques du dernier roi indigène,

Pomaré V.

Dans son journal intime, Noa Noa,

il écrit alors ces lignes, que Nevermore met en

peinture quelques années après : •Ce fut tout.

Tout rentra dans l'ordre habituel.

li y avait un

roi de moins et a vec lui disparaissaient les

dernie rs vestiges d 'habitudes maories.

C'était

bien fini : rien que des civil isés.

J'étais triste;

venir de si loin pour ...

•

Le primitivisme, un mythe

Gaugu in , le faux sauvage .

Parce qu 'il a été le premier peintre occidental à

fuir l ' Europe et à s'établir sous les tro piques , Paul Gauguin a longtemps passé pour une sorte de «Sauvage » de l'art moderne .

Ses œuvres démentent

cette légende, qu'il a cont ribué lui -même à entretenir par souci de singularité et plaisir de la provocation.

L'influence de la colonisation .

Dès

son arrivée à Tahiti , en 1891 , il s'avise

que la colonie française ressemble plus à n'importe quelle sous-préfecture de la métropole qu 'à une terre vierge.

Administration et clergé y ont introduit

depuis un demi-siècle leurs usages et leur morale : interdiction est faite désor mais aux indigè nes de vivre nus et de

pratiquer leurs cul tes ancest raux.

Les «marae », où les Maori s avaient coutume

d 'honorer leurs dieux , ont été détruit s, et Gaugu in n'a d'autre solution, pour imagi ner la Tahiti d'autrefois, que de se repor ter aux récits des voyageurs de jadis et

de visiter les rares collections ethnogra phiques.

Les tableaux de Gauguin les plus «primit ifs,, d'apparence sont de

Gauguin en Océanie,

montag e de

photographies souvenir.

pures fictions et ses sculp tures à la manière océanienne des reconstitutions

au sens archéologique du mot.

Les Marquises , après Tahiti.

Au cours de son second séjour, Tahi ti la

civilisée devient même si odieuse au pe intre que celui-ci se retire aux îles Marquises , réputées plus farouches .

À peine arrivé, il déchan te : à Atuona, où il construit sa case , est ins ta llé un vaste

couvent , et la civilisation marquisienne

s'avère non moins occidenta lisée que la tahitienne.

.,..

___ _

-.- ....

- ·-·-·--::·-

GA~~UIN~

OCÉANIE

~

____ ...

--~ -~-

•.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Paul Gauguin GAUGUIN Nevermore

- GAUGUIN, Paul : Nevermore, O. Tahiti

- THÉORIES. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique.

- PAUL GAUGUIN

- NOA-NOA de Paul Gauguin