Rude: LE DÉPART DES VOLONTAIRES

Publié le 14/09/2014

Extrait du document

Les dessins de Rude que nous avons conservés montrent que le sculpteur crut un moment pouvoir se faire attribuer une participation plus importante : il réalisa en effet des projets pour les quatre piédroits en même temps qu'il sculptait une partie de la frise

représentant

«

«Une mégère en fu r ie»

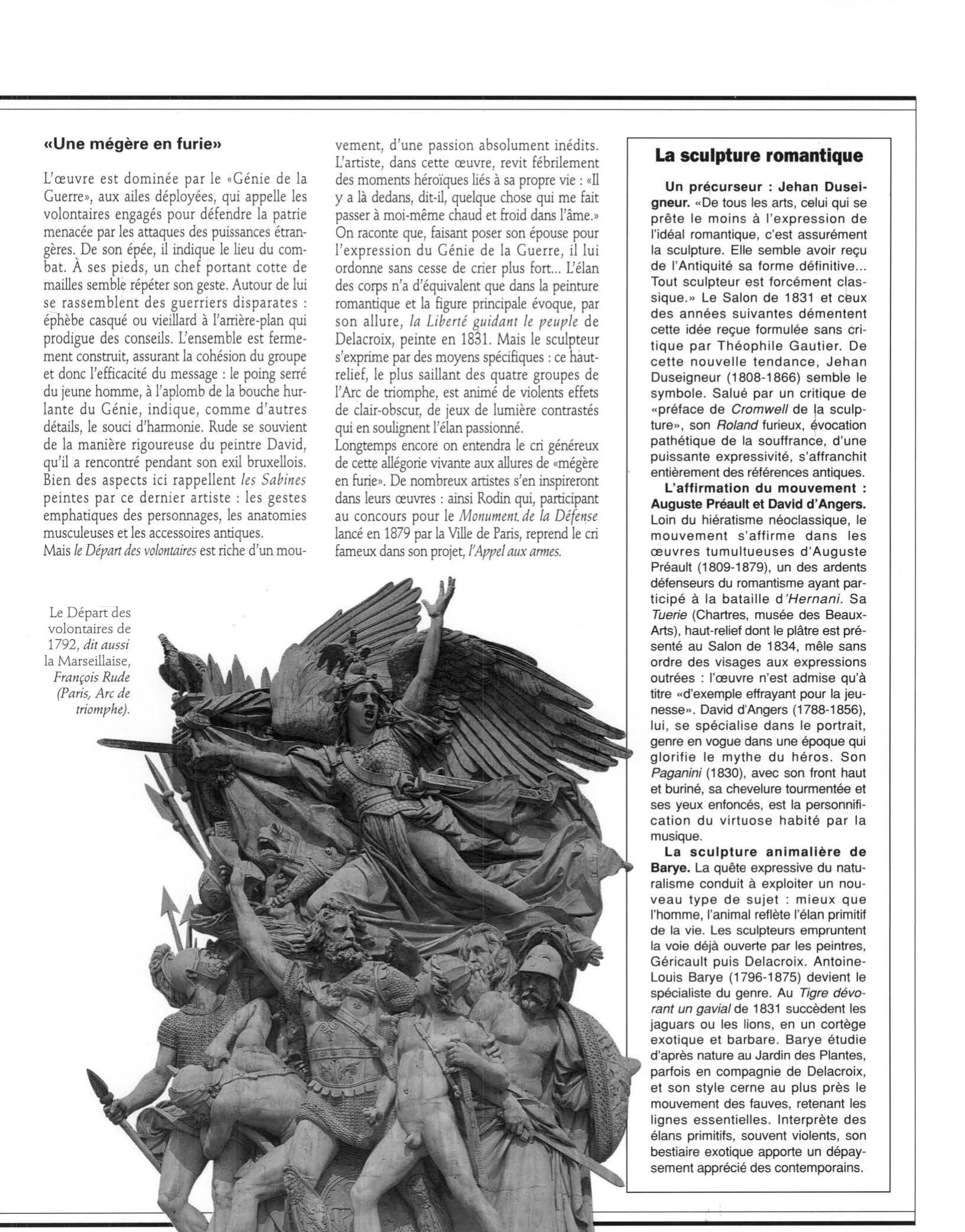

L'œuvre est dominée par le •Génie de la

Guerre•, aux ailes déployées, qui appelle les

volontaires engagés pour défendre la patrie

menacée par les attaques des puissances étran·

gères.

De son épée, il indique le lieu du corn·

bat.

À ses pieds, un chef portant cotte de

mailles semble répéter son geste.

Autour de lui

se rassemblent des guerriers disparates :

éphèbe casqué ou vieillard à l'arrière-plan qui

prodigue des conseils.

L'ensemble est ferme·

ment construit, assurant la cohésion du groupe

et donc l'efficacité du message : le poing serré

du jeune homme, à l'aplomb de la bouche hur·

Jante du Génie, indique, comme d'autres

détails, le souci d'harmonie.

Rude se souvient

de la manière rigoureuse du peintre David,

qu'il a rencontré pendant son exil bruxellois.

Bien des aspects ici rappellent les Sabines

peintes par ce dernier artiste : les gestes

emphatiques des personnages, les anatomies

musculeuses et les accessoires antiques.

Mais le Départ des volontaires est riche d'un mou·

Le Dé pa rt des volo nta ir es d e 1792 , dit aussi

la M ar seillai se,

François Rude (Pari s, Arc de

triomphe).

vement, d'une passion absolument inédits.

L'artiste, dans cette œuvre, revit fébrilement

des moments héroïques liés à sa propre vie : •Il

y a là dedans, dit-il, quelque chose qui me fait

passer à moi-même chaud et froid dans l'âme. »

On raconte que, faisant poser son épouse pour

l'expression du Génie de la Guerre, il lui

ordonne sans cesse de crier plus fort...

L'élan

des corps n'a d'équivalent que dans la peinture

romantique et la figure principale évoque, par

son allure , la Liberté guidant le peuple de

Delacroix, peinte en 1831.

Mais le sculpteur

s'exprime par des moyens spécifiques: ce hàut·

relief, le plus saillant des quatre groupes de

!'Arc de triomphe, est animé de violents effets

de clair-obscur, de jeux de lumière contrastés

qui en soulignent l'élan passionné.

Longtemps encore on entendra le cri généreux

de cette allégorie vivante aux allures de •mégère

en furie • .

De nombreux artistes s 'en inspireront

dans leurs œuvres : ainsi Rodin qui, participant

au concours pour le M o nument .

de la Défense

lancé en 1879 par la Ville de Paris, reprend le cri

fameux dans son projet , /'Appel aux armes.

La sculpture romantique

Un pr éc urseu r : J ehan Duse i gneur .

«De tous les arts, cel ui qui se

prê te le moins à l'expression de l' idéal romantique , c'est assurément la sculpture.

Elle semble avoir reçu de !'Antiquité sa forme déf initive ...

Tout sculpteur est forcément clas ·

sique." Le Salon de 1831 et ceux des années suivantes démentent cette idée reçue formu lée sans cri tique par Théophi le Gautier.

De cette nouvelle tendance, Jehan Duseigneur (1 808-1866) semble le

symbo le.

Salué par un critique de «préface de Cromwell de \a scu lp·

ture", son Ro land f ur ieu x, évocation

pathétique de la souffrance, d'u ne puissante expressivité, s'affranchit

entièrement des références antiques.

L

'affirma tion du mouvement :

Augu ste Pr éa ult et David d'Angers.

Loin du hiéra tisme

néoclassique , le mouvement s'affirme da ns l es œuvres tumultueuses d'Augus ta Préault (1809-1879) , un des ardents

défe nseurs du romantisme ayant par· ticipé à la bataille d 'Hernani.

Sa Tuerie (Chartres, musée des Beaux Arts), haut- relief dont le plâ tre est pré· senté au Salon de 1834 , mêle sans

ordre des visages aux expressions

outrées : l'œuvre n'es t admise qu'à

titre

«d'exem ple effrayant pour la jeu·

nesse ».

David d'Angers (1788·1856) , lui , se spécialise dans le portrai t,

genre en vogue dans une époque qui glorifie le mythe du héros.

Son Paganini (1830), avec son front haut

et buriné, sa cheve lure tourme ntée et

ses yeux enfoncés, est la personn ifi cation du virt uose habi té par la musique.

La scu lptu re anim aliè re de

B a rye .

La quête expressive du natu

ralisme conduit à exploiter un nou veau type de sujet : mieux que l'homm e, l'animal reflète l'é lan primit if

d e la vie.

Les sculpte u rs em prun ten t la voie déjà ouverte par les peintres, Géricault puis Delacroix.

Antoine Louis Barye (1796· 1875 ) devient le spécia list e du genre.

Au Tigre dévo· rant un gavial de 183 1 succèdent les jaguars ou les lions, en un cortège

exot ique et ba rba re.

Barye étudie

d 'ap rès nature au Jardin des Plantes,

parfoi s

en compagnie de Delacroix, et son style cerne au plus près le

mouvement des fauves , rete nant les lignes essentielles.

Interprète des élans primitifs , souve nt violents, son

bestia ire exotique apporte

un dépay· sement apprécié des contemporains ..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Compte rapidement Tu as 3 mn et attends le signal de départ Compte

- Compte rapidementTu as 2 mn et attendsle signal de départCompte

- Compte rapidementTu as 3 mn et attendsle signal de départCompte

- RUDE HIVER (Un) (résumé) de Raymond Queneau

- Compte rapidement Tu as 2 mn et attends le signal de départ Compte