ARISTOPHANE

Publié le 08/04/2013

Extrait du document

Le« siècle de Périclès«, qui marqua l'apogée d'Athènes, fut l'époque, parmi d'autres, de Phidias, d'Hérodote, d' Anaxagore, de Protagoras, de Socrate, de Sophocle et d'Euripide. Dans la Grèce ancienne, à partir du ye siècle avant J.-C., les représentations théâtrales (tragédie ou comédie) avaient lieu trois fois par année sous forme de concours : les lénéennes en janvier, les grandes dionysies en mars, les dionysies champêtres en décembre.

«

tionnaires.

Périclès, en

vertu des idées démo

cratiques qu 'il défen

dait , avait octroyé une

véritable souveraineté à

tous les citoyens, qui

pouvaient dès lors, par

tirage au sort, devenir

employés de l'État.

Il

fut nécessaire d'établir

des rétributions pour les

différents services de

l'État, selon des ba-

rèmes qui provoquèrent ·--- _.,_""

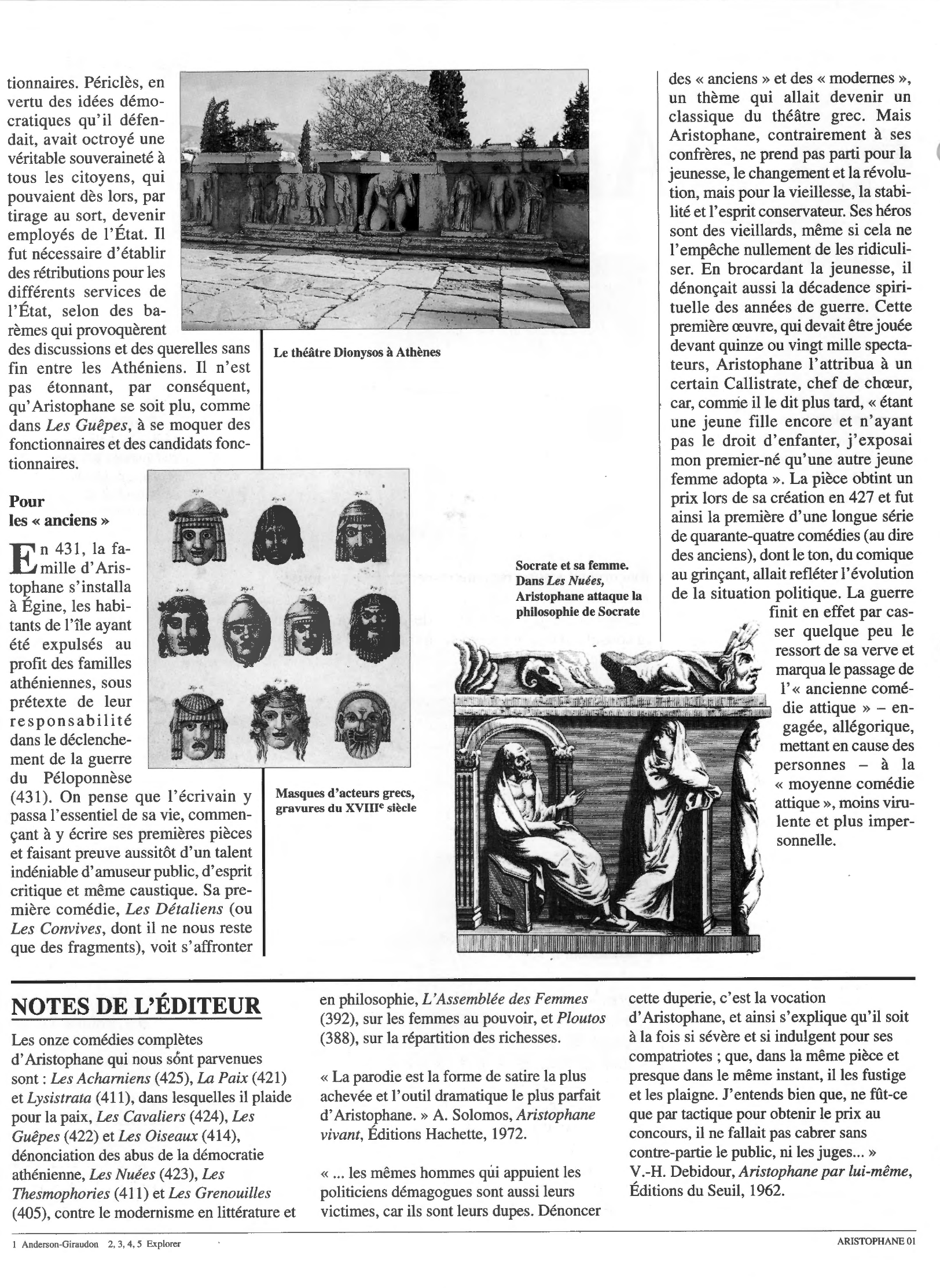

des discussions et des querelles sans Le théâtre Dionysos à Athènes

des« anciens» et des« modernes»,

un thème qui allait devenir un

classique du théâtre grec.

Mais

Aristophane, contrairement à ses

confrères, ne prend pas parti pour la

jeunesse, le changement et la révolu

tion, mais

pour la vieillesse, la stabi

lité

et l'esprit conservateur.

Ses héros

sont des vieillards, même si cela ne

l'empêche nullement de les ridiculi

ser.

En brocardant la jeunesse, il

dénonçait aussi la décadence spiri

tuelle des années de guerre.

Cette

première œuvre, qui devait être jouée

devant quinze ou vingt mille specta

teurs, Aristophane l'attribua à un

certain Callistrate, chef de chœur,

car, comnie il le dit plus tard, « étant

une jeune fille encore et n'ayant

pas le droit d'enfanter, j'exposai

mon premier-né qu'une autre jeune

femme adopta».

La pièce obtint un

prix lors de sa création en 427 et fut

ainsi

la première d'une longue série

de quarante-quatre comédies (au dire

des anciens) ,

dont le ton, du comique

au grinçant, allait refléter l'évolution

de la situation politique.

La guerre

fin entre les Athéniens.

Il n'est

pas étonnant, par conséquent,

qu' Aristophane se soit plu, comme

dans Les Guêpes, à se moquer des

fonctionnaires et des candidats fonc-

tionnaires.

Pour

les

« anciens »

E

n 431 , la fa

mille d' Aris

tophane s'installa

à Égine, les habi

tants de l'île ayant

été expulsés au

profit des familles

athéniennes, sous

prétexte de leur

responsabilité

dans le déclenche

ment de la guerre

du Péloponnèse

••

Socrate et sa femme.

Dans Les Nuées, Aristophane attaque la

philosophie de Socrate

(431).

On pense que }'écrivain y

passa l'essentiel de sa vie, commen

çant à y écrire ses premières pièces

et faisant preuve aussitôt d'un talent

indéniable

d'amuseur public, d'esprit

critique et même caustique.

Sa pre

mière comédie, Les Détaliens (ou

Les Convives, dont il ne nous reste

que des fragments) , voit s'affronter

Masques d'acteurs grecs,

gravures du xv111e siècle

NO TES DE L'ÉDITEUR

Les onze comédies complètes

d' Aristophane qui nous sônt parvenues

sont: Les Achamiens (425), La Paix (421)

et Lysistrata (411), dans lesquelles il plaide

pour la paix,

Les Cavaliers (424), Les

Guêpes

(422) et Les Oiseaux (414),

dénonciation des abus de la démocratie

athénienne,

Les Nuées (423), Les

Thesmophories (

411) et Les Grenouilles

( 405), contre le modernisme en littérature et

1 Anderson-Giraudon 2, 3, 4, 5 Exp lorer

en philosophie, L 'Assemblée des Femmes

(392) , sur les femmes au pouvoir, et Ploutos

(388), sur la répartition des richesses.

« La parodie est la forme de satire la plus

achevée

et l 'outil dramatique le plus parfait

d' Aristophane.

» A.

Solomos, Aristophane

vivant,

Éditions Hachette, 1972.

« ...

les mêmes hommes qui appuient les

politiciens démagogues sont aussi leurs

victimes, car ils sont leurs dupes.

Dénoncer finit

en effet par cas

ser quelque peu le

ressort de sa verve et

marqua le

passage de

l' « ancienne comé

die attique » -en

gagée, allégorique,

mettant

en cause des

personnes - à la

« moyenne comédie

attique» , moins viru

lente et plus imper

sonnelle.

cette duperie,

c'est la vocation

d'Aristophane,

et ainsi s'explique qu'il soit

à la fois si sévère et si indulgent pour ses

compatriotes ; que, dans

la même pièce et

presque dans le même instant, il les fustige

et les plaigne.

J'entends bien que, ne fût-ce

que par tactique pour obtenir le prix au

concours, il ne fallait pas cabrer sans

contre-partie le public, ni les juges ...

»

V .-H.

Debidour, Aristophane par lui-même,

Éditions du Seuil, 1962.

ARISTOPHANE 01.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Le personnage de DICÉOPOLIS d'Aristophane

- ACHARNIENS (Les) (résumé & analyse) d’Aristophane

- Le personnage de STREPSIADE d’Aristophane

- Le personnage de DÊMOS d’Aristophane

- ARISTOPHANE Platon dans le Banquet