Vie d'Alphonse Daudet

Publié le 08/04/2013

Extrait du document

«

Daudet approchait alors de la qua

rantaine, travaillait énormément,

mais trouvait encore le temps d'être

le chroniqueur dramatique du

Journal officiel (dont le directeur

était alors Ernest Daudet, son frère)

et de recevoir de nombreux amis

écrivains, s'adonnant avec eux à la

« folie du café » (François Coppée,

Sully Prudhomme, Anatole France,

Heredia) pendant des nuits entières.

En 1867, Alphonse Daudet avait

épousé Julia Allard (1844-

1940), fille d'un industriel

amateur d'art, habitant dans

le Marais.

Les témoins de

ce

mariage furent Paul Dalloz,

directeur du Moniteur de

l'Empire,

et Frédéric Mistral.

Cultivée et écrivain elle

même, Julia Allard, comme

tant d'autres femmes d'ar

tiste, dut hélas se contenter

d'être une collaboratrice effi

cace et dévouée.

De cette

union naquirent trois enfants,

dont Lucien Daudet, auteur

d'une biographie de son père,

et Léon Daudet (1867-1942),

le futur rédacteur

en chef de

l'Action française.

NOTES DE L'ÉDITEUR

«Le jeudi soir 16 décembre (1897), on

venait de se mettre

à table pour le dîner.

Alphonse Daudet au haut bout, comme

toujours, sa chère Julia, madame Allard, les

deux fils, la petite Edmée.

Il était question

de

Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand

dont la répétition générale aurait lieu le

lendemain

...

Au milieu d'une phrase, un

grand soupir, un râle très court, la tête

penchée de côté.

.

.

»

LNcien

Daudet, op.

cit.

1 Edimédia 2, 3, 4, 5 coll.

Viollet

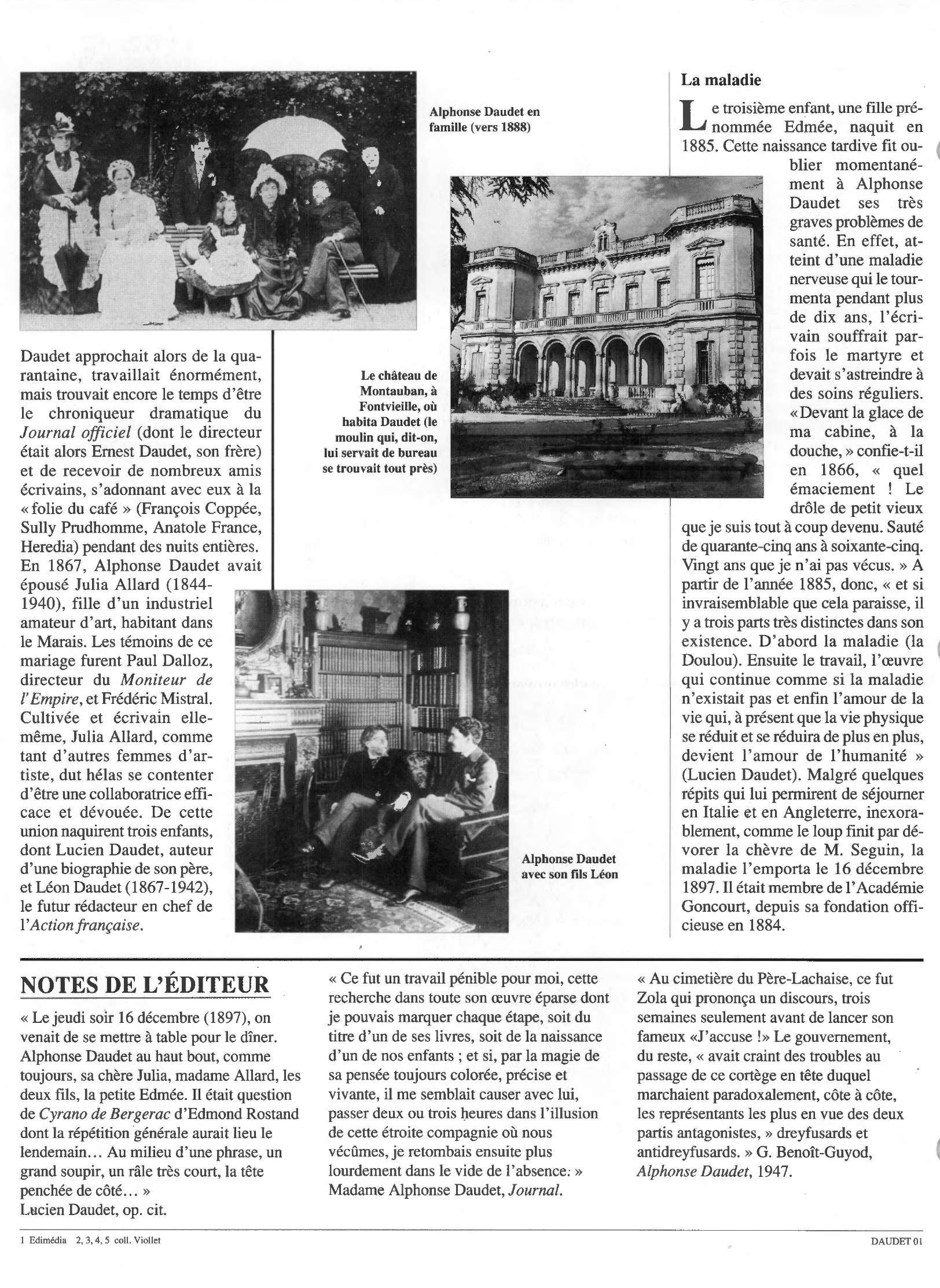

Alphonse Daudet en

famille (vers 1888)

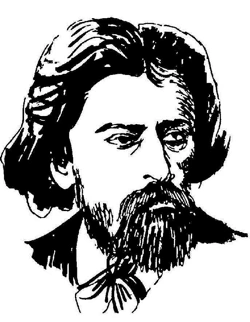

Le château de

Montauban,

à Fontvieille, où

habita Daudet (le

moulin qui, dit-on,

lui servait de bureau

se trouvait tout près)

Alphonse Daudet

avec son fils Léon

« Ce fut un travail pénible pour moi, cette

recherche dans toute son œuvre éparse dont

je pouvais marquer chaque étape, soit du

titre

d'un de ses livres, soit de la naissance

d'un de nos enfants; et si, par la magie de

sa pensée toujours colorée, précise et

vivante, il me semblait causer avec lui,

passer deux ou trois

J:ieures dans l'illusion

de cette étroite compagnie où nous

vécûmes,

je retombais ensuite plus

lourdement dans le vide de

l'absence;»

Madame Alphonse Daudet, Journal.

La maladie

L

e troisième enfant, une fille pré

nommée Edmée, naquit en

1885.

Cette naissance tardive fit ou-

blier momentané

ment à Alphonse

Daudet ses très

graves problèmes de

santé.

En effet, at

teint

d'une maladie

nerveuse qui le tour

menta pendant plus

de dix ans, !'écri

vain souffrait par

fois le martyre et

devait s'astreindre à

des soins réguliers.

«Devant la glace de

ma cabine, à la

douche,» confie-t-il

en 1866, « quel

émaciement ! Le

drôle de petit vieux

que je suis tout à coup devenu.

Sauté

de quarante-cinq ans à soixante-cinq.

Vingt ans que

je n'ai pas vécus.

»A

partir de l'année 1885, donc, « et si

invraisemblable que cela paraisse, il

y

a trois parts très distinctes dans son

existence.

D'abord la maladie (la

Doulou).

Ensuite le travail, l'œuvre

qui continue comme si la maladie

n'existait pas et enfin l'amour de la

vie qui, à présent que la vie physique

se réduit et se réduira de plus

en plus,

devient l'amour de l'humanité »

(Lucien Daudet).

Malgré quelques

répits qui lui permirent de séjourner

en Italie €t en Angleterre, inexora

blement,

comme le loup finit par dé

vorer la chèvre de M.

Seguin, la

maladie l'emporta le 16 décembre

1897.

Il était membre de l'Académie

Goncourt, depuis sa fondation offi

cieuse

en 1884.

«Au cimetière du Père-Lachaise, ce fut

Zola qui prononça un discours, trois

semaines seulement avant de lancer son

fameux

«J'accuse!» Le gouvernement,

du reste,

« avait craint des troubles au

passage de ce cortège en tête duquel

marchaient paradoxalement, côte à côte,

les représentants les plus en vue des deux

partis antagonistes,

» dreyfusards et

antidreyfusards.

» G.

Benoît-Guyod,

Alphonse Daudet, 1947.

DAUDETOI.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- DAUDET Alphonse : sa vie et son oeuvre

- ALPHONSE DAUDET (1840-1897). Vie et oeuvre

- Vie d'Alphonse Daudet

- Numa ROUMESTAN d'Alphonse Daudet (analyse détaillée)

- PETIT Chose (le), d'Alphonse Daudet