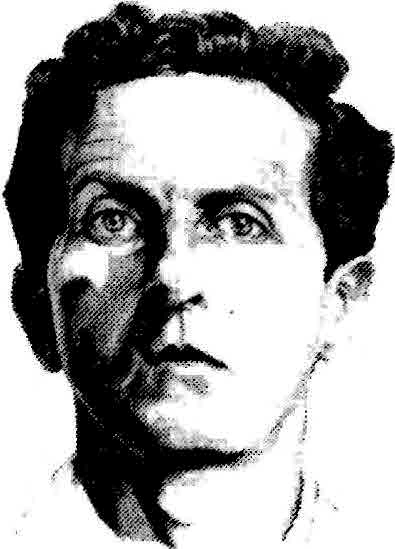

WITTGENSTEIN (Ludwig)_______________________________________

Né en 1889 à Vienne, il commence des études d'Ingénieur, puis sur les conseils de Frege, va suivre les cours de Russell à Cambridge. Engagé dans l'armée autrichienne, il rédige pendant la guerre le Tractatus logico-philosophicus (publié en 1921, puis en anglais en 1922, avec une préface de Russell) ; en 1929, il retourne à Cambridge où il enseigne (avec quelques interruptions) jusqu'en 1947, date à laquelle il démissionne pour passer son temps entre Oxford, l'Irlande et Cambridge. Le seul manuscrit qu'il laissait, les Recherches philosophiques, paraît en 1951, mais ses notes ont permis la publication d'oeuvres posthumes qui n'ont cessé d'accroître son influence (Investi‑

gations philosophiques, 1953, Le Cahier bleu et le cahier brun, 1958, les Carnets, 1961, des leçons sur l'éthique, l'esthétique, etc.)

1 . Le premier ouvrage de Wittgenstein se situe dans la ligne de l'atomisme logique de Russell, en tentant de mettre au jour la structure logique du langage, et plus particulièrement en répondant à la question « que peut-on exprimer ? «. Le seul langage pourvu de sens est celui qui produit une image du monde, c.-à-d. celui dont les propositions complexes, obtenues par combinaison des propositions atomiques représentent des états de fait. La valeur de vérité d'une proposition composée ne dépend que de celle de ses composants. Les propositions qui sont toujours vraies (tautologie) ne disent rien des faits, mais en montrant la forme logique du monde, posent une contrainte logique à laquelle ne peut se soustraire aucun état de fait. Cette théorie du langage-image a plusieurs conséquences :

1 — Puisque tout langage pourvu de sens exprime des faits, on ne peut parler du langage lui-même (des lois logiques).