857 - LITTÉRATURE ROUMAINE 857.1 - DES ORIGINES A L'AV�NEMENT DE CARL DE HOHENZOLLERN. Jusqu'en 1870, c'est-à-dire. pratiquement, jusqu'à l'aurore...

Extrait du document

«

857 - LITTÉRATURE ROUMAINE

857.1 - DES ORIGINES A L'AV�NEMENT

DE CARL DE HOHENZOLLERN.

Jusqu'en 1870, c'est-à-dire.

pratiquement, jusqu'à

l'aurore du siècle actuel, s'il existe un peuple roumain

et une langue roumaine, qui est reliée au latin tout

comme le français ou l'italien modernes, il n'existe

pas, à proprement parler, de littérature roumaine; on

peut, par contre, parler d'une vie intellectuelle (et reli

gieuse) roumaine à partir du IX• siècle environ.

Il

existe en outre un folklore particulièrement important,

avec ses doinas (chants lyriques ancestraux), ses

ballades, ses contes, etc.

• la religion est marquée par l'emprise de la

liturgie slave.

A partir de la Réforme apparaissent

quelques textes religieux en roumain, dont les deux

principaux sont le Psautier en vers (1673) du métro

polite Dosoftei et surtout la traduction de la Bible

par les frères Greceanu (1688).

• l'esprit de la Renaissance, c'est-à-dire,

essentiellement l'humanisme et l'admiration pour les

lettres antiques, apparaît tardivement, aux XVII• et

XVIII• siècles, dans l'œuvre des chroniqueurs Grigore

Ureche (1590-1647), auteur des Vies des princes de la

Moldavie.

qui s'arrêtent au règne du prince Aron (1595),

Miron Costin (ou Costan, 1633-1691), dont la Chro

nique de la Moldavie retrace l'histoire de la Moldavie

de 1595 à 1661 (règne du prince Dabija) et Ion

Neculce (1672-1745), un boyard qui fait le récit des

événements de 1662 à 1743 dans la Chronique de

Moldavie.

Ces chroniqueurs.

qui écrivent en roumain,

ont été instruits dans les universités polonaises d'où

ils ont rapporté les germes de l'humanisme dans leur

pays.

Parallèlement l'école latiniste réveille, en Molda

vie, le sentiment de la latinité à laquelle le pays a par

ticipé dans !'Antiquité.

• Il faut isoler /'œuvre du prince Dimitrie

Cantemir (1673-1723), conseiller du tzar Pierre le

Grand, admiré par Leibniz, Voltaire et Byron, auJeur d'une

Chronique romano-moldovalaque (1717).

• le XIX• siècle voit s'affronter deux tendances,

l'une d'imitation de l'Europe occidentale (traductions,

adaptations, etc.), l'autre plus traditionaliste, retour

nant à la poésie populaire et affirmant le roumanisme.

Création de la revue Dacia Literara (la Dacie littéraire)

par l'historien et homme politique Mihail Kogalni

ceanu (1817-1891); mouvements nationalistes et

libéraux chez les Roumains exilés, en général, à Paris

où sont publiés les Ballades et chants populaires

(1866-1875) du poète Vasile Alessandri (1821-1890),

à qui l'on doit aussi : Boyards et arrivistes (1874),

la Fontaine de Blandousie (1884), poème drama

tique, des comédies et des poésies patriotiques.

• la prose roumaine naît au XIX• siècle avec

Constantin Negruzzi (1808-1868), auteur d'une nou

velle historique Alexandru Lapusneanu (1840).

et

Nicolae Filimon (18 19-1865).

écrivain socialiste connu

pour son roman idéologique : Arrivistes d'hier et d'au

jourd'hui (1863).

Il faut citer aussi des tentatives isolées comme celle

de Budai-Deleanu (1760-1820), auteur d'une épopée

burlesque, et celle d'Anton Pann (1797-1854), pré

curseur de certaines tendances poétiques contempo

raines.

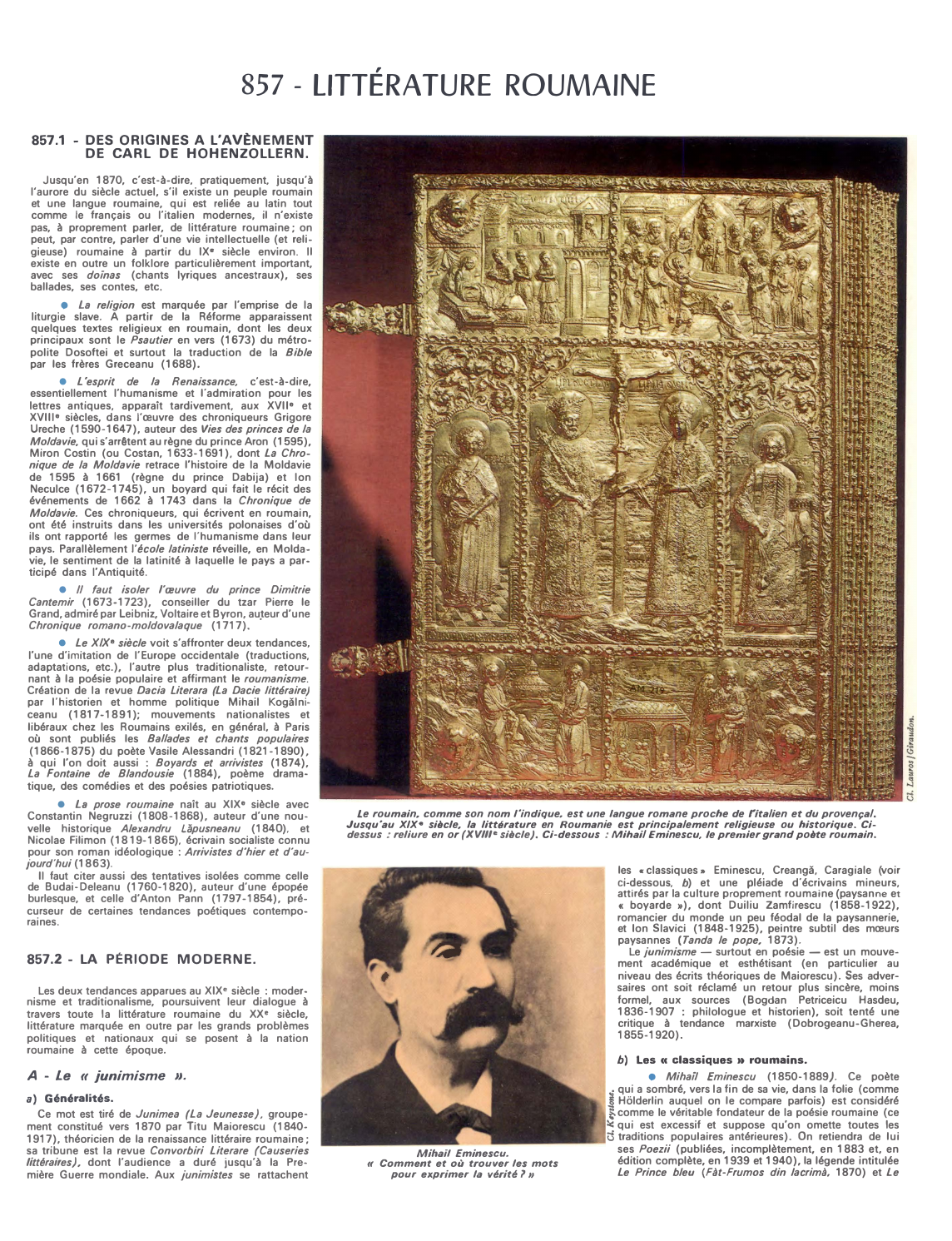

Le roumain, comme son nom l'indique, est une langue romane proche de ritalien et du provençal.

Jusqu'au XIX• siècle, la littérature en Roumanie est principalement religieuse ou historique.

Ci

dessus : reliure en or (XVIII• siècle).

Ci-dessous : Mihail Eminescu, le premier grand poète roumain.

les «classiques,.

Eminescu, Creanga, Caragiale (voir

ci-dessous.

b) et une pléiade d'écrivains mineurs,

attirés par la culture proprement roumaine (paysanne et

« boyarde »), dont Duiliu Zamfirescu (1858-1922),

romancier du monde un peu féodal de la paysannerie,

et Ion Slavici (1848-1925), peintre subtil des mœurs

paysannes (Tanda le pope, 1873).

Le junimisme - surtout en poésie - est un mouve

ment académique et esthétisant (en particulier au

niveau des écrits théoriques de Maiorescu).

Ses adver

saires ont soit réclamé un retour plus sincère, moins

formel, aux sources ( Bogdan Petriceicu Hasdeu,

1836-1907 : philologue et historien), soit tenté une

critique à tendance marxiste (Dobrogeanu-Gherea,

1855-1920).

857.2 - LA PÉRIODE MODERNE.

Les deux tendances apparues au XIX• siècle : moder

nisme et traditionalisme, poursuivent leur dialogue à

travers toute la littérature roumaine du XX• siècle,

littérature marquée en outre par les grands problèmes

politiques et nationaux qui se posent à la nation

roumaine à cette époque.

A

-

Le

«

b) Les« classiques» roumains.

junimisme "·

a) Généralités.

Ce mot est tiré de Junimea ( la Jeunesse).

groupe

ment constitué vers 1870 par Titu Maiorescu (18401917), théoricien de la renaissance littéraire roumaine;

sa tribune est la revue Convorbiri literare (Causeries

littéraires), dont l'audience a duré jusqu'à la Pre

mière Guerre mondiale.

Aux junimistes se rattachent

Mihail Eminescu.

« Comment et où trouver les mots

pour exprimer la vérité 7 ,,

• Mihail Eminescu (1850-1889).

Ce poète

qui a sombré, vers la fin de sa vie, dans la folie (comme

�

o Hôlderlin auquel on le compare parfois) est considéré

îcomme le véritable fondateur de la poésie roumaine (ce

::-: qui est excessif et suppose qu'on omette toutes les

d traditions populaires antérieures).

On retiendra de lui

ses Poezii (publiées, incomplètement, en 1883 et, en

édition complète, en 1939 et 1940), la légende intitulée

le Prince bleu (Fàt-Frumos din lacrimà, 1870) et le

B - La littérature roumaine

du junimisme à 1940.

a) Avant la Première Guerre mondiale.

• Tendance folklorique et rustique représentée

par les poètes Alexandru Vlahuta (1858-1919),

Gheorghe Co!?buc (1866-1918) et l'historien Nicolae

Iorga (ou Jorga, 1871-1940) animateur de la revue

Le Semeur (Samanatorul) qui correspond à cette ten

dance; on la retrouve chez le romancier et critique

Constantin Stere (1865-1936), alliée aux doctrines

du progrès politique (par la démocratie).

• Tendance moderniste, inspirée par le symbo

lisme français.

Elle est défendue par les poètes de la

revue Le Littérateur (Literatorul), dirigée par Alexandru

Macedonski, et de La Vie nouvelle (Viata Noua): Den

susianu (1873-1938), Anghel (1872-1914), Petica

(1877 -1904).

• En fait.

modernisme et traditionalisme coexis

tent chez Barbu $tefanescu Delavrancea (1858-19 1 9,

Calistrat Hogas (1847-1917), etc.

b) Entre les deux guerres.

• Les courants intellectuels d'Europe occidentale

ont définitivement droit de cité.

Le plus grand dyna

s,: miteur de la poésie mondiale est un Roumain exilé :

ù Tristan Tzara, l'incarnation de Dada (voir 846.2, D).

De treize ans son ainé, Urmuz (1883-1923), injus

Ion Creanga (1837-1889).

tement méconnu hors de sa patrie, est un " sur

Ses récits «terriens» et goguenards font

réaliste " avant la lettre.

La• critique et la philosophie

du paysan roumain (Le père Nikifor le Rou

roumaines d'inspiration moderniste sont représentées

blard) la vraie valeur humaine, par contraste

par E.

Lovinescu (1881-1943), Paul Zarifopol (1875avec la civilisation urbaine.

1934), Perpessicius (qui a édité Eminescu; né en

1891 ), etc.; ils ont pour adversaire Nicolae Iorga, déjà

Pauvre Denis (Sàrmanul Dionis, 1872), récit en

cité.

Noms des principaux philosophes roumains :

prose où sont concentrés les principaux thèmes poé Lucian Blaga (1895 -1961 ), dont Iorga avait écrit,

tiques d'Eminescu : la circulation entre le réel et l'ima lors de la publication de son....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓