Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à son étude ordonnée. Mais il me semble que la différence qui...

Extrait du document

«

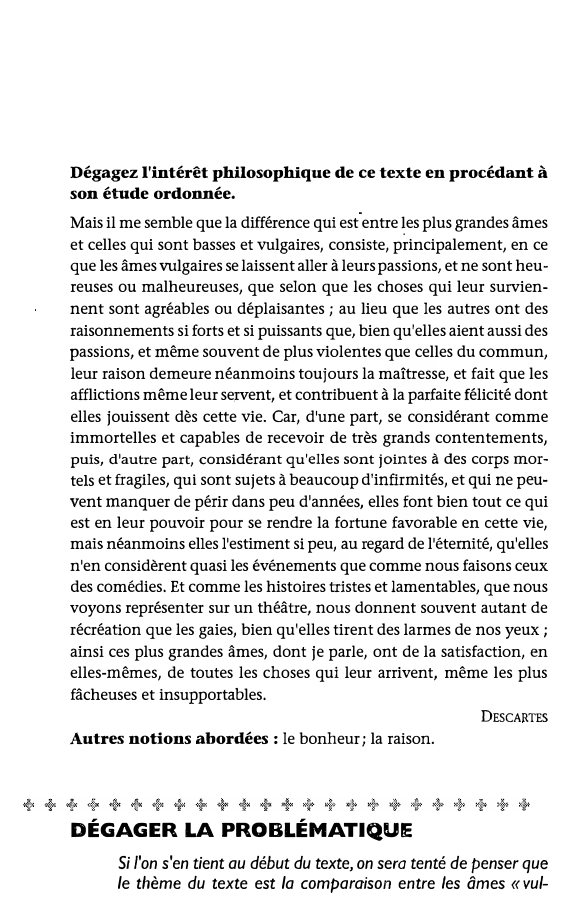

Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte en procédant à

son étude ordonnée.

Mais il me semble que la différence qui est entre �es plus grandes âmes

et celles qui sont basses et vulgaires, consiste, principalement, en ce

que les âmes vulgaires se laissent aller à leurs passions, et ne sont heu

reuses ou malheureuses, que selon que les choses qui leur survien

nent sont agréables ou déplaisantes ; au lieu que les autres ont des

raisonnements si forts et si puissants que, bien qu'elles aient aussi des

passions, et même souvent de plus violentes que celles du commun,

leur raison demeure néanmoins toujours la maîtresse, et fait que les

afflictions même leur servent, et contribuent à la parfaite félicité dont

elles jouissent dès cette vie.

Car, d'une part, se considérant comme

immortelles et capables de recevoir de très grands contentements,

puis, d'autre part, considérant qu'elles sont jointes à des corps mor

tels et fragiles, qui sont sujets à beaucoup d'infirmités, et qui ne peu

vent manquer de périr dans peu d'années, elles font bien tout ce qui

est en leur pouvoir pour se rendre la fortune favorable en cette vie,

mais néanmoins elles l'estiment si peu, au regard de l'éternité, qu'elles

n'en considèrent quasi les événements que comme nous faisons ceux

des comédies.

Et comme les histoires tristes et lamentables, que nous

voyons représenter sur un théâtre, nous donnent souvent autant de

récréation que les gaies, bien qu'elles tirent des larmes de nos yeux ;

ainsi ces plus grandes âmes, dont je parle, ont de la satisfaction, en

elles-mêmes, de toutes les choses qui leur arrivent, même les plus

fâcheuses et insupportables.

DESCARTES

Autres notions abordées : le bonheur; la raison.

DÉGAGER LA PROBLÉMATIQUE

Si l'on s'en tient au début du texte, on sera tenté de penser que

le thème du texte est la comparaison entre /es âmes « vu/-

gaires » et les âmes «nobles», les secondes étant libres à l'égard

des passions qui égarent les premières.

Or une lecture plus attentive montre que cette comparaison

occupe une place assez réduite dans le texte.

Pour s'assurer que l'on a bien saisi la problématique,

il est souvent utile de comparer la première et la dernière phrase du texte en se demandant par quelle

démarche l'auteur est passé de l'une à l'autre.

Ici, la réflexion porte en fait sur la question suivante : comment

les âmes nobles (les hommes raisonnables, les sages) font-elles

pour demeurer heureuses malgré les passions et les malheurs?

++++~+++++++++++++++++++

REPERER LE MOUVEMENT DU TEXTE

Pour mieux faire le portrait de l'âme «élevée», Descartes commence par l'opposer à l'âme« basse», dont l'état intérieur varie

au gré des circonstances extérieures ; l'homme raisonnable, au

contraire, nourrit la stabilité de sa «félicité» aussi bien des événements heureux que des infortunes.

Descartes explique ensuite le principe des « raisonnements si

forts» de l'homme raisonnable : il s'agit de maintenir la

conscience de la distinction réelle entre l'âme et le corps : le

caractère fragile et mortel du corps ne saurait affecter la tranquillité et la satisfaction de /'âme qui se sait immortelle.

Dans le droit fil de la tradition stoïcienne, Descartes illustre

cette distinction par l'analogie du théâtre.

Le sage travaille à son

bonheur mais observe à l'égard de son existence l'attitude d'un

spectateur que le destin des personnages de la pièce ne peut

affecter.

++++++++++++++++++++++++

EXPLICITER LES TERMES

- « Des raisonnements si forts et si puissants» : cette expres-

sion semble emblématique du rationalisme cartésien.

Suffit-il

donc de réfléchir puissamment pour vaincre les passions et

n'être affecté par aucune contrariété ? Comment comprendre

ce terme de «forts raisonnements» ?

Deux explications sont possibles : on peut tout d'abord rappeler que la raison est la capacité d'établir des rapports, des

proportions.

Autrement dit la capacité de ne pas seulement

vivre l'émotion immédiate, mais de la relativiser par rapport à

Polvnésie fq1ncais~

Philosophie - Serle ES

45

des éléments objectifs (considérer la nature exacte de la cause

de l'émotion, /es actions concrètes possibles, etc.).

La seconde

explication est proposée par Descartes dans la suite du texte :

par la raison j'ai l'idée de la distinction de l'âme et du corps (qui

demeurent cependant unis) et je peux me consoler des tourments du corps en me rappelant que l'âme est appelée à considérer toute chose sub specie aeternitatis, du point de vue

de l'éternité.

- « Des passions ...

plus violentes que ce/les du commun» :

n'est-il pas étonnant d'affirmer que /es tempéraments /es plus

raisonnables éprouvent des passions plus fortes que ceux qui

semblent livrés en permanence à toutes sortes de passions ?

En fait la sensibilité de ces derniers est émoussée par l'habitude

des changements d'humeur, alors que /es tempéraments nobles

possèdent une conscience plus aiguë et attentive des mouvements de /eiJr âme.

- « Immortelles et capables de recevoir de très grands contentements» : l'immortalité de l'âme est un attribut métaphysique

fondamental, établi à la suite du cogito; c'est en tant qu'âme

(«chose pensante») que je découvre que je suis de façon certaine.

L'âme est connue avant le corps et de façon plus certaine.

L'âme est capable de « recevoir de très grands contentements»

dans la mesure où elle peut connaître la joie, plus complète et

plus durable que le plaisir qui est le lot du corps.

Le «contentement» est un thème cher à Descartes, qui l'associe toujours

à la découverte de la vérité.

Introduction

Face aux aléas du sort, aux revers de fortune, les hommes peuvent-ils

vivre autrement que dans une alternance permanente de misère profonde

et d'enthousiasme éphémère, si bien qu'il deviendrait impossible de parler

d'une réussite de la vie elle-même, d'une vie heureuse ?

46

Descartes, fidèle en cela à la tradition stoïcienne, pense au contraire que

le sage doit savoir conserver une « parfaite félicité» malgré les tourments et même grâce à eux.

Pour développer cette thèse, Descartes s'appuie tout d'abord sur l'opposition entre les âmes «vulgaires» livrées aux passions et les âmes «nobles»

qui savent leur ?PPOSer de «profonds raisonnements».

Ces derniers sont

ensuite détaillés ; ils ont pour principe l'opposition entre l'immortalité de

l'âme et le caractère mortel du corps ; cette opposition aboutit enfin à la

métaphore du spectateur.

Nous étudierons ces arguments en nous demandant comment à travers

cet extrait apparaît un aspect moral de ce qu'on appelle le « rationalisme cartésien».

Étude ordonnée et intérêt philosophique

La première moitié du texte est occupée par l'exposé de «la différence qui

est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et vulgaires».

On peut noter d'emblée que l'enjeu de cette opposition n'est pas la pure

opposition entre raison et passion au sens où les âmes basses ne connaîtraient

que les passions et les âmes élevées que la raison.

Aucune communication ne

serait alors possible ni aucune conversion de l'âme.

Les âmes nobles connaissent au contraire l'épreuve des passions, et même, dit Descartes, «de plus violentes que celles du commun».

Précision qui peut s'expliquer par le fait que les

âmes....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓