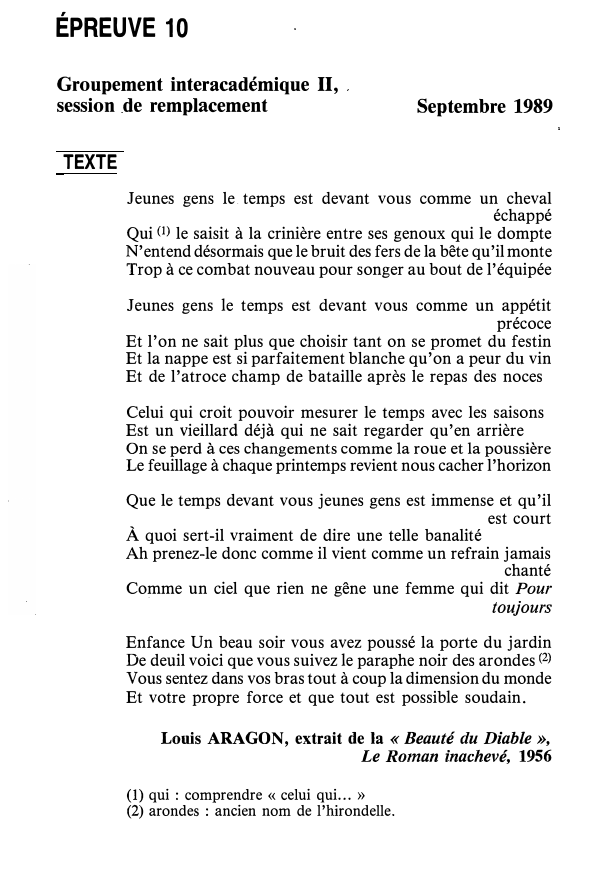

ÉPREUVE 10 Groupement interacadémique II, session de remplacement Septembre 1989 TEXTE Jeunes gens le. temps est devant vous comme un...

Extrait du document

«

ÉPREUVE 10

Groupement interacadémique II,

session de remplacement

Septembre 1989

TEXTE

Jeunes gens le.

temps est devant vous comme un cheval

échappé

Qui OJ le saisit à la crinière entre ses genoux qui le dompte

N'entend désormais que le bruit des fers de la bête qu'il monte

Trop à ce combat nouveau pour songer au bout de l'équipée

Jeunes gens le temps est devant vous comme un appétit

précoce

Et l'on ne sait plus que choisir tant on se promet du festin

Et la nappe est si parfaitement blanche qu'on a peur du vin

Et de l'atroce champ de bataille après le repas des noces

Celui qui croit pouvoir mesurer le temps avec les saisons

Est un vieillard déjà qui ne sait regarder qu'en arrière

On se perd à ces changements comme la roue et la poussière

Le feuillage à chaque printemps revient nous cacher l'horizon

Que le temps devant vous jeunes gens est immense et qu'il

est court

À quoi sert-il vraiment de dire une telle banalité

Ah prenez-le donc comme il vient comme un refrain jamais

chanté

Comme

un ciel que rien ne gêne une femme qui dit Pour

·

toujours

Enfance Un beau soir vous avez poussé la porte du jardin

De deuil voici que vous suivez le paraphe noir des arondes (ZJ

Vous sentez dans vos bras tout à coup la dimension du monde

Et votre propre force et que tout est possible soudain.

Louis ARAGON, extrait de la « Beauté du Diable»,

Le Roman inachevé, 1956

qui : comprendre « celui qui...

»

(2) arondes : ancien nom de l'hirondelle.

(1)

Vous ferez de ce texte un commentaire composé excluant l'étude jux

talinéaire.

Vous pourriez montrer, par exemple, comment le rythme,

la composition, les images, les sonorités rendent compte d'un retour

cyclique du temps et renouvellent le thème traditionnel de la jeunesse.

■

Colette (Épreuve 8) parlait de son enfance.

Aragon ici chante l'adoles

cence.

Texte optimiste aussi, mais moins naturel que celui de Colette.

On

sait la volonté de prosélytisme d'Aragon, fervent communiste, et qui juste

après guerre veut entraîner une jeunesse constructive.

■

Ne pas se laisser inquiéter par l'absence complète de ponctuation, trace

du surréalisme originel d'Aragon.

Il faut lire très attentivement, et l'on

retrouve soi-même assez facilement la place des virgules et points.

Introduction

En 1956, Aragon a depuis quelques décennies dépassé sa période surréa

liste.

Sous l'influence de sa femme, la romancière russe Elsa Triolet, il est

devenu un écrivain engagé.

Il a été résistant et se révèle comme le chantre

du communisme.

En 1956, date de la parution du Roman inachevé, le poète

s'attache à une facture plus traditionnelle qu'à ses débuts.

Ainsi, dans un extrait de La Beauté du Diable.

Certes, ce sont encore des

vers libres ici, plus longs que l'alexandrin, non ponctués.

Mais la composi

tion est de quatrains.

Les intentions et les images qui les rendent se tradi

tionnalisent aussi - si l'on ose écrire ainsi -.

Il n'en est plus à la« dictée

de l'inconscient» surréaliste pour exprimer cette originale présentation du

temps à une jeunesse qu'il veut galvaniser.

Aussi étudiera-t-on d'abord cette expression du temps : il passe, certes,

mais loin d'en dégager une inquiétude existentielle, Aragon insiste sur le

CONNAISSANCES LITTÉRAIRES

• Louis Aragon (1897-1982), passionné toute sa vie, et depuis sa plus

petite enfance, de littérature, fonde en 1919 avec A.

Breton et Ph.

Sou

pault la revue littéraire Littérature et se consacre désormais à toutes

les formes d'écriture: essayiste, romancier, poète, historien (du mou

vement communiste, auquel il adhère dès 1927 et jusqu'à sa mort).

Après

avoir été dadaiste et surréaliste, il rencontre et épouse !'écrivain russe

Elsa Triolet (1896-1970) à laquelle il dédiera une grande partie de son

œuvre, soit de résistant : Le Crève-cœur (1941), soit de grand poète

populaire: La Diane française (1946), soit d'amour: Cantique à Elsa

(1942) ; Les Yeux d'Elsa (1942) ; Elsa (1959) ; Le Fou d'Elsa (1963).

Citons aussi certains de ses romans comme Aurélien (1945) ou Les

Beaux Quartiers (1936).

retour assuré des cycles, donc sur une notion de " Pour toujours ».

Puis

le commentaire pourrait se porter sur le tableau de la jeunesse présenté

par Aragon dans ces cinq quatrains, son analyse et son désir d'une ardeur

et d'une vitalité qui caractérisent cet âge.

Première partie : le temps

On a l'habitude dans les textes lyriques de voir traiter le thème de la fuite

du temps, allié à l'irrémédiable conduite vers la mort de la condition humaine.

« Le temps s'en va, le temps s'en va, ma dame ;/Las! le temps, non, mais

nous nous en allons,/Et tôt serons étendus sous la lame» Ronsard dans

ce mélancolique sonnet fait bien remarquer que ce n'est pas le temps mais

nous-mêmes qui fuyons vers la fin; le temps est quand même presque tou

jours pris comme symbole de cette fuite, de cet écoulement, comme çelui

de l'eau de la Seine sous Le Pont Mirabeau (Apollinaire).

Or la manière d'utiliser le symbole du temps est tout à fait différente dans

ce texte d'Aragon.

Le temps devient un entraîneur.

Il est guide, aide, maî

tre mais surtout il ouvre les voies, comme le ferait un bon génie.

Sa première caractéristique est montrée par l'anaphore « le temps est devant

vous».

«Devant» c'est le futur, l'espoir - rien n'étant encore atteint - ,

le besoin et le désir de construire, de faire quelque chose.

Le temps est

donc vitesse, ardeur un peu folle à vaincre; l'élément: « qui le dompte»

- c'est-à-dire « celui qui le dompte» - , en contre-rejet, lance le vers sui

vant avec un élan que plus rien n'arrête : « ...

qui le dompte

N'entend désormais que le bruit des fers de fa bête qu'il monte»

L'accumulation des explosives: dentales (d, t), labiales (b) et surtout gut

turales (qu, qu) imite le bruit du galop « échappé ».

C'est le temps qui entraîne ce mouvement, qui le motive et y aide.

Le temps demande donc d'aller de l'avant, de risquer, de prendre des déci

sions rapides, de saisir l'occasion vite, sans atermoiement.

Il empêche une

réflexion repliée sur elle-même qui « croit pouvoir fie] mesurer» et s'y perd.

Le temps ne permet pas l'arrêt et rejette le passé, celui que l'on « regarde

[.

..] en arrière».

Il faut donc en jouir, le goûter, mais plus encore avant que pendant ou après.

Avant, tout est beau, comme une « nappe[.

..

] parfaitement blanche», car

rien n'a souillé les espoirs misés sur le temps.

Quand tout est passé, l'image

restante peut être un" atroce champ de bataille » où tout ce qui a servi git

sur « fa nappe» souillée « du vin» des orgies.

Le temps doit être vu en dévo

rateur, image classique certes, celle de Saturne, le dieu antique du temps

qui dévorait ses enfants à la naissance.

Mais cette présentation chez Ara

gon n'est pas péjorative.

Il faut prendre le temps « comme il vient», donc

en jouir sans s'apesantir sur ce qu'il deviendra, penser que le temps est

tout entier pour chacun d'entre nous, « comme un refrain jamais chanté».

Ainsi, bien que l'éphémérité soit une caractéristique du temps, complément

de son mouvement rapide et entraînant, s'il « est court», il est aussi

«immense».

Il est l'inconnu, la vision d'horizon, c'est ce que traduit cet

adjectif prolongé par les sonorités nasales; peut-être l'est-il tant parce qu'il

revient sans cesse, comme l'indique l'image de « fa roue» et le rappel de

ses « changements», donc du cycle des saisons.

Il devient donc pour Aragon essentiellement présent et futur; futur surtout.

Le passé est gommé, le temps ne s'y arrête pas et ne veut pas le voir.

Il

s'emporte toujours vers l'avant, sans entraves:« comme un ciel que rien

ne gêne», et Aragon, parmi les adverbes de temps, ne veut retenir que celui

qui réclame l'assurance de l'éternité: «toujours».

Est-ce reste de surréalisme, dont une des réclamations était que l'on se

laisse aller à la dictée des images, d'associations en associations? En tout

cas Aragon présente le temps en une succesion imagée: la course en avant,

c'est le« cheval» au galop.

Peut-être reprend-il la parabole du cheval de

!'Apocalypse, mais avec une intention inverse, car ici il présente le cheval

- temps dompté par les jeunes gens; - puis c'est l'image du« festin»

en un double tableau: la table préparée avant, toute soignée; celle qui sup

porte les reliefs du repas et les dégâts de la fête, mais à laquelle il ne faut

pas s'attarder, ...

après.

Autre image représentative du temps, l'amour.

Pour ce grand amoureux

que fut Aragon, qui chanta toute sa vie sa femme Elsa dans mille poèmes,

l'amour comme le temps est frappé de dualité: il est« immense» et«court»,

court comme la vie.

Mais« immense» l'emporte avec ses nuances: uni

que, absolu, éternel:« refrain jamais chanté » à d'autres, donc unique;« ciel

que rien ne gêne » donc absolu dans sa pureté; disant « Pour toujours»

par la bouche de la femme aimée, donc éternel, surtout qu'il revient sans

cesse en sa « roue» cyclique.

Seconde partie : la jeunesse

Cependant cette peinture du temps n'est pas vraiment faite pour elle-même,

elle est faite pour les« Jeunes gens», auxquels le poète s'adresse dès le

premier vers.

En leur présentant toutes ces qualités du temps, il les adjure

en réalité de les saisir et de les faire leurs.

L'apostrophe répétée au pre

mier et deuxième quatrain est un appel.

S'il leur montre ce mouvement

ardent du« cheval échappé» c'est pour qu'ils puissent le« saisir» au vol.

L'image est celle de ces cavaliers sauvages et vibrants qui se lancent dans

les steppes« à la crinière» de chevaux sauvages ou difficiles et qu'ils se

font une joie....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓