Expliquez le texte suivant : 5 10 1s 20 Tout ce qui est peut ne pas être. Il n'y a...

Extrait du document

«

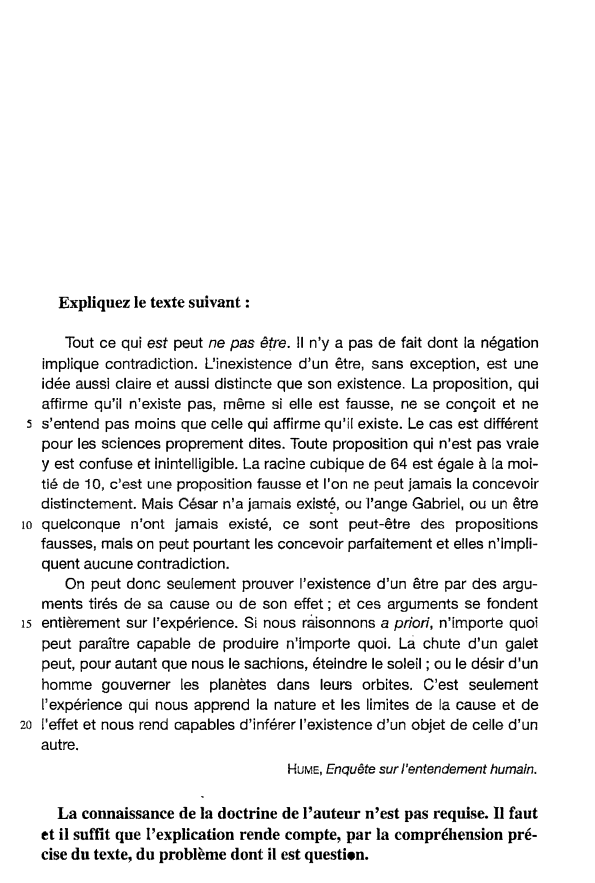

Expliquez le texte suivant :

5

10

1s

20

Tout ce qui est peut ne pas être.

Il n'y a pas de fait dont ta négation

Implique contradiction.

L'inexistence d'un être, sans exception, est une

idée aussi claire et aussi distincte que son existence.

La proposition, qui

affirme qu'il n'existe pas, même si elle est fausse, ne se conçoit et ne

s'entend pas moins que celle qui affirme qu'il existe.

Le cas est différent

pour les sciences proprement dites.

Toute proposition qui n'est pas vraie

y est confuse et Inintelligible.

La racine cubique de 64 est égale à la mot

tlé de 10, c'est une proposition fausse et l'on ne peut Jamais la concevoir

distinctement.

Mais César n'a jamais existé, ou l'ange Gabriel, ou un être

quelconque n'ont jamais existé, ce sont peut-être des propositions

fausses, mais on peut pourtant les concevoir parfaitement et elles n'impli

quent aucune contradiction.

On peut donc seulement prouver l'existence d'un être par des argu

ments tirés de sa cause ou de son effet ; et ces arguments se fondent

entièrement sur l'expérience.

Si nous raisonnons a priori, n'importe quoi

peut paraître capable de produire n'importe quoi.

Là chute d'un galet

peut, pour autant que nous le sachions, éteindre le soleîl ; ou le désir d'un

homme gouverner les planètes dans leurs orbites.

C'est seulement

l'expérience qui nous apprend la nature et les limites de la cause et de

l'effet et nous rend capables d'inférer l'existence d'un objet de celle d'un

autre.

HUME, Enquête sur l'entendement humain.

La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise.

Il faut

et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension pré

cise du texte, du problème dont il est question.

SUJETS CORRIGÉS

COUP DE POUCE

■

Analyse du sujet

- Le texte ne révèle son enjeu qu'après plusieurs lectures attentives : il

s'agit de déceler sur quoi peut s'appuyer l'affirmation de l'existence de

quelque chose.

Hume montre d'abord que le jugement seul peut indifféremment

affirmer l'existence ou l'inexistence d'un objet : il n'y a pas ·de critère

logique permettant de savoir où est la vérité.

Cela est confirmé par les

exemples concernant des êtres « historiques » : leur existence est logiquement indécidable.

- Il n'y a que l'expérience qui peut nous permettre de constater des

relations de causalité et d'en inférer l'existence de l'objet concerné.

Raisonner a priori (sans expérience) peut toujours mener à des aberrations

(ce qui peut avoir des conséquences en métaphysique, mais le texte

n'aborde pas cet aspect).

■

Pièges à éviter

La notion d' a priori ne doit pas être prise ici uniquement dans son

sens kantien : elle désigne bien ce qui est indépendant de l'expérience,

mais elle qualifie des raisonnements qui, n'étant pas fondés sur l'expérience, peuvent soutenir n'importe quoi.

- Ne pas confondre « être » et « être humain » : le texte en serait gravement faussé.

Ne pas utiliser sans la plus extrême attention les concepts de vérité,

d'existence, de réalité, que l'on risque aisément de confondre.

CORRIGÉ

[Introduction]

Puisque nous sommes dotés d'imagination, puisque notre langage nous

permet d'élaborer des expressions correctes désignant des êtres purement

fantaisistes, il importe, pour qui se soucie de vérité, de vérifier d'abord

l'existence de ce dont nous parlons.

Quelles preuves pouvons-nous avoir

de l'existence d'un objet? Hume montre ici que notre pensée, livrée seulement à ses propres pouvoirs, ne peut nous en fournir ; seule l'expérience

nous permet d'affirmer une existence.

Cette dernière relève donc, non

d'une démonstration, mais d'un constat empirique.

CORRIGÉ

13

[I.

L'indécision des formulations logiques]

L'existence de n'importe quel fait ou objet du monde pourrait être logiquement niée.

Voilà une première affirmation qui semble surprenante,

mais dont Hume fournit la démonstration parfaitement cohérente.

« Cet objet existe» ou « cet objet n'existe pas» sont des propositions

logiquement acceptables.

Ce que m'interdit la logique, traditionnellement,

c'est d'affirmer simultanément les deux propositions.

Mais il ne s'agit pas

de cela ici: il s'agit simplement de constater que l'existence de n'importe

quel être peut être niée sans que se manifeste la moindre contradiction

logique.

En effet, je peux nier l'existence d'un objet dont je sais qu'il

existe : ma proposition sera alors fausse, il n'en reste pas moins qu'elle

sera logiquement inattaquable et que ce qu'elle pose ainsi, l'inexistence

de la chose, « est une idée aussi claire et aussi distincte que son existence».

On devine ici que Hume ne reprend pas sans intention une formule d'origine cartésienne: cet extrait inclut une critique du rationalisme.

Pour Descartes, la clarté et la distinction d'une idée constituaient un critère de vérité.

Hume montre au contraire son inefficacité : clarté et distinction peuvent également qualifier deux idées contradictoires.

Laquelle

faut-il tenir pour vraie? Nul n'en sait (pour l'instant) rien.

Cette difficulté concerne, non seulement ce qui peut exister aujourd'hui, mais aussi ce qui a pu exister autrefois.

On peut ainsi affirmer que

« César n'a jamais existé », proposition qui est sans conteste fausse, mais

qui correspond à une conception elle aussi claire et distincte, et n'implique aucune contradiction dans ses termes.

Hume additionne à ce propos trois exemples qui méritent quelque attention : le premier, César,

concerne un personnage historique dont on croit savoir qu'il a existé

(croyance fondée simplement sur un ensemble de récits); le second,

« l'ange Gabriel», évoque un personnage dont l'existence ancienne n'est

affirmée que par la foi chrétienne ; quant au troisième, « un être quelconque», la formule générale qui le désigne permet de l'interpréter

comme on voudra

et pourquoi pas comme celui que l'on qualifie

d' « être suprême », c'est-dire comme Dieu.

Ainsi, il apparaît possible, en

application de la première phrase du texte, de considérer que [Dieu] qui

-est peut ne pas être».....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓