Les Phases de la vie

Publié le 17/09/2013

Extrait du document

Les phases biologiques de la vie

sont communes à toute l'humanité.

En revanche, diffère largement

la manière dont les sociétés

les conçoivent, y réagissent

et dont elles déterminent

le passage de l'une à l'autre.

E

n évoluant de l'enfance à la puberté, puis à l'âge adulte, les êtres humains se dévelop¬pent en conformité avec les règles de la société dans laquelle ils vivent.

Dans certaines communautés, on attend des enfants qu'ils prennent des responsabilités pré cises. Dans d'autres, on leur accorde uniquement la liberté de jouer et de découvrir l'univers qui les entoure. Dans certaines sociétés en revanche, une cérémonie d'initiation - qui s'accompagne par¬fois d'une épreuve ou d'un rite douloureux, mais est le plus souvent l'occasion d'une fête - marque le passage de l'enfance à la puberté.

Le mariage constitue communément l'étape suivante, même si les formes prises par la céré¬monie peuvent varier à l'infini. Les partenaires se choisissent librement, ou bien leur union est arrangée voire imposée par d'autres personnes, notamment par leurs parents.

De même, l'attitude adoptée envers les per¬sonnes âgées diffère selon les sociétés: dans cer¬taines, elles sont respectées pour leur sagesse alors que dans d'autres, elles sont considérées plutôt comme une charge parce qu'elles sont improduc¬tives. Même à sa mort, un individu est traité selon les règles propres à la communauté à laquelle il appartient. Les modalités d'enterrement ou d'inci¬nération dépendent essentiellement des pratiques religieuses de la société en question ainsi que des croyances personnelles du défunt.

«

142 Les Phases de la vie

e

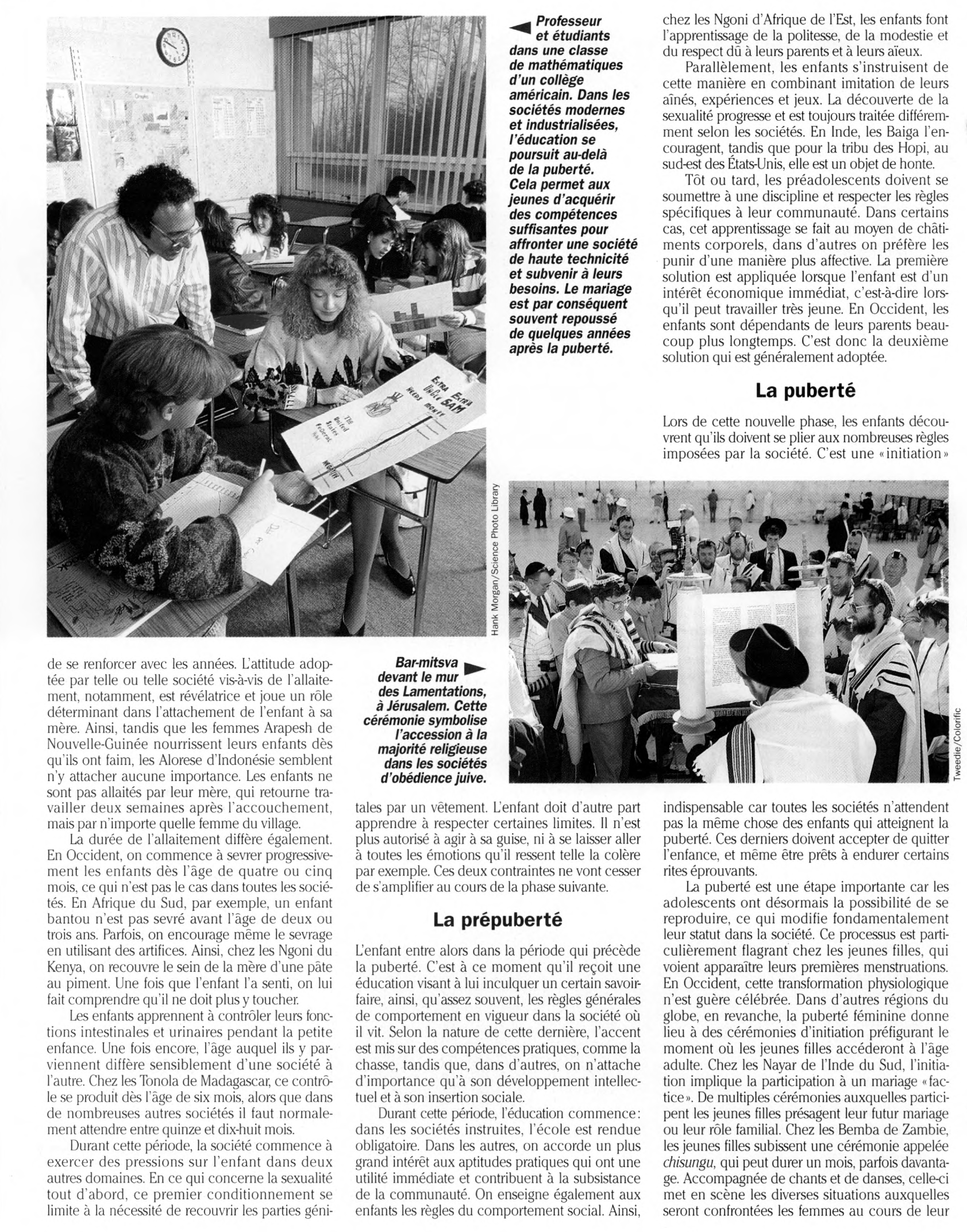

Professeur

-00

et étudiants

dans une classe

de mathématiques

d'un collège

américain.

Dans les

sociétés modernes

et industrialisées,

l'éducation se

poursuit au-delà

de la puberté.

Cela permet aux

jeunes d'acquérir

des compétences

suffisantes pour

affronter une société

de haute technicité

et subvenir à leurs

besoins.

Le mariage

est par conséquent

souvent repoussé

de quelques années

après la puberté.

chez les Ngoni d'Afrique de l'Est, les enfants font

l'apprentissage de la politesse, de la modestie et

du respect dû à leurs parents et à leurs aïeux.

Parallèlement, les enfants s'instruisent de

cette manière en combinant imitation de leurs

aînés, expériences et jeux.

La découverte de la

sexualité progresse et est toujours traitée différem-

ment selon les sociétés.

En Inde, les Baiga l'en-

couragent, tandis que pour la tribu des Hopi, au

sud-est des Etats-Unis, elle est un objet de honte.

Tôt ou tard, les préadolescents doivent se

soumettre à une discipline et respecter les règles

spécifiques à leur communauté.

Dans certains

cas, cet apprentissage se fait au moyen de châti-

ments corporels, dans d'autres on préfère les

punir d'une manière plus affective.

La première

solution est appliquée lorsque l'enfant est d'un

intérêt économique immédiat, c'est-à-dire lors-

qu'il

ors

qu'il peut travailler très jeune.

En Occident, les

enfants sont dépendants de leurs parents beau-

coup plus longtemps.

C'est donc la deuxième

solution qui est généralement adoptée.

La puberté

Lors de cette nouvelle phase, les enfants décou-

vrent qu'ils doivent se plier aux nombreuses règles

imposées par la société.

C'est une ((initiation »

s

)

de se renforcer avec les années.

L'attitude adop-

tée par telle ou telle société vis-à-vis de l'allaite-

ment, notamment, est révélatrice et joue un rôle

déterminant dans l'attachement de l'enfant à sa

mère.

Ainsi, tandis que les femmes Arapesh de

Nouvelle-Guinée nourrissent leurs enfants dès

qu'ils ont faim, les Alorese d'Indonésie semblent

n'y attacher aucune importance.

Les enfants ne

sont pas allaités par leur mère, qui retourne tra-

vailler deux semaines après l'accouchement,

mais par n'importe quelle femme du village.

La durée de l'allaitement diffère également.

En Occident, on commence à sevrer progressive-

ment les enfants dès l'âge de quatre ou cinq

mois, ce qui n'est pas le cas dans toutes les socié-

tés.

En Afrique du Sud, par exemple, un enfant

bantou n'est pas sevré avant l'âge de deux ou

trois ans.

Parfois, on encourage même le sevrage

en utilisant des artifices.

Ainsi, chez les Ngoni du

Kenya, on recouvre le sein de la mère d'une pâte

au piment.

Une fois que l'enfant l'a senti, on lui

fait comprendre qu'il ne doit plus y toucher.

Les enfants apprennent à contrôler leurs fonc-

tions intestinales et urinaires pendant la petite

enfance.

Une fois encore, l'âge auquel ils y par-

viennent diffère sensiblement d'une société à

l'autre.

Chez les Tonola de Madagascar, ce contrô-

le se produit dès l'âge de six mois, alors que dans

de nombreuses autres sociétés il faut normale-

ment attendre entre quinze et dix-huit mois.

Durant cette période, la société commence à

exercer des pressions sur l'enfant dans deux

autres domaines.

En ce qui concerne la sexualité

tout d'abord, ce premier conditionnement se

limite à la nécessité de recouvrir les parties géni-

Bar-mitsva

devant le mur

des Lamentations,

à Jérusalem.

Cette

cér

ém

onie symbolise

l'accession à la

majorité religieuse

dans les sociétés

d'obédience juive.

tales par un vêtement.

L'enfant doit d'autre part

apprendre à respecter certaines limites.

Il n'est

plus autorisé à agir à sa guise, ni à se laisser aller

à toutes les émotions qu'il ressent telle la colère

par exemple.

Ces deux contraintes ne vont cesser

de s'amplifier au cours de la phase suivante.

La prépuberté

L'enfant entre alors dans la période qui précède

la puberté.

C'est à ce moment qu'il reçoit une

éducation visant à lui inculquer un certain savoir-

faire, ainsi, qu'assez souvent, les règles générales

de comportement en vigueur dans la société où

il vit.

Selon la nature de cette dernière, l'accent

est mis sur des compétences pratiques, comme la

chasse, tandis que, dans d'autres, on n'attache

d'importance qu'à son développement intellec-

tuel et à son insertion sociale.

Durant cette période, l'éducation commence:

dans les sociétés instruites, l'école est rendue

obligatoire.

Dans les autres, on accorde un plus

grand intérêt aux aptitudes pratiques qui ont une

utilité immédiate et contribuent à la subsistance

de la communauté.

On enseigne également aux

enfants les règles du comportement social.

Ainsi,

indispensable car toutes les sociétés n'attendent

pas la même chose des enfants qui atteignent la

puberté.

Ces derniers doivent accepter de quitter

l'enfance, et même être prêts à endurer certains

rites éprouvants.

La puberté est une étape importante car les

adolescents ont désormais la possibilité de se

reproduire, ce qui modifie fondamentalement

leur statut dans la société.

Ce processus est parti-

culièrement flagrant chez les jeunes filles, qui

voient apparaître leurs premières menstruations.

En Occident, cette transformation physiologique

n'est guère célébrée.

Dans d'autres régions du

globe, en revanche, la puberté féminine donne

lieu à des cérémonies d'initiation préfigurant le

moment où les jeunes filles accéderont à l'âge

adulte.

Chez les Nayar de l'Inde du Sud, l'initia-

tion implique la participation à un mariage ((fac-

tice ».

De multiples cérémonies auxquelles partici-

pent les jeunes filles présagent leur futur mariage

ou leur rôle familial.

Chez les Bemba de Zambie,

les jeunes filles subissent une cérémonie appelée

chisungu,

qui peut durer un mois, parfois davanta-

ge.

Accompagnée de chants et de danses, celle-ci

met en scène les diverses situations auxquelles

seront confrontées les femmes au cours de leur

458.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- VIE DE LA RAISON (LA), ou les Phases du progrès humain, George Santayana

- THÈME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Thème 1A : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique Chapitre 1 : Les divisions cellulaires, transmission du programme génétique chez les eucaryotes

- « L’art de la vie se rapproche de l’art de la lutte : il faut se tenir prêt sans broncher à répondre aux coups qui fondent sur nous, même s’ils sont imprévus » Marc Aurèle

- La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Kierkegaard

- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)