Moyen Âge • • •• • • • • • • •• • •• • • • ••• • •...

Extrait du document

«

Moyen Âge

• • ••

• • • •

• • ••

• •• • •

• •••

• •

•

•

• •

•

•

• • •

0

0

0

0

�

½l9

Rejet des explications

et des entités inutiles

A

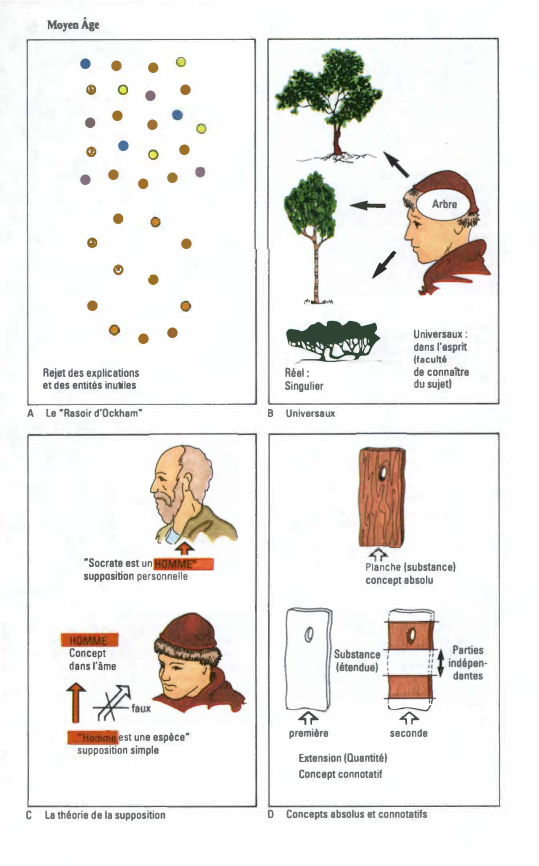

Le "Rasoir d'Ockham•

/

Réel:

Singulier

B

Universaux:

dans l'esprit

(faculté

de connaître

du sujet)

Universaux

"Socrate est un

supposition personnelle

Planche (substance)

concept absolu

Concept

dans l'âme

◊

première

est une espèce·

supposition simple

C

La théorie de la supposition

�

seconde

Extension (Quantité)

Concept connotatif

0

Concepts absolus et connotatifs

Scolastique tardive/ Guillaume d'Ockham

Guillaume d'Ockham (vers 1280-vers 1348) est à

l'origine d'un courant philosophique dont les

principes préparent la pensée moderne.

Le mou

vement entamé par ÜCKHAM constitue la « nou

velle voie" (via moderna) opposée à « I 'ancieMe

voie" (via antiqua) des écoles rattachées à

ALBERT LE GRAND.

St TlloMAS.

et DuNS Sror.

Deux principes servent à fonder la théorie philo

sophique d'ÜCKHAM:

- Le prindpe dit d'omnipotenœ selon lequel

Dieu, du fait de sa toute-puissance, aurait pu

aussi créer les choses autrement, et que cc qu'il

produit par la médiation de causes temporelles

(l'enchaînement naturel des causes dans le

monde), il peut aussi le produire lui-même sans

médiation.

Il s'ensuit que nous ne pouvons pas

davantage conna.i"tre l'existence des choses, que

leur enchaînement selon l'ordre de la n6ccssité.

Aucun être A n'implique en soi l'existence

n6cessaire de B.

On peut uniquement affirmer

que B suit A régulièrement et naturellement

(par exemple la fumée après le feu).

Le monde créé apparaît ainsi pour l'homme

comme un enchaînement de faits contingents.

Ce ne sont pas des fondements a priori qui ren

dent sa coMaissance possible, mais I'exp«!

rience et l'étude de ce qui arrive et qui se pro

duit concrètement.

- Le principe dit d'économie (le Rasoir d' Ock

ham) selon lequel :

« On ne doit jamais multiplier les êtres sans

n6cessité (pluritas numquam est ponenda.

sine

necessitate).

"

Recourir à l'universel pour expliquer l'indivi

duel a pour seul effet de dédoubler artificielle

ment les êtres, sans expliquer quoi que cc soit.

Il s'ensuit que tous les principes qui ne sont pas

n6cessaires à l'explication d'une chose sont

superflus et doivent être rejetés.

Ce principe iœthodique implique aussi wie cri

tique Jœtaphysique fO!ldœ sur la conception que

se fait ÜCKHAM du langage.

Il s'oppose aux fausses

croyances d'�s lesquelles à toute expression

verl>ale devrait conespondre wie réalité.

Cc qui

conduit à wie multiplication injustifiée des entités

en vertu de simples données du langage.

Dans la Querelle des Universaux, ÜCKHAM adopte

un point de vue nominaliste.

Seul le singulier est

réel.

C'est pourquoi ÜCKHAM n'emploie aucun

principe d'individuation, puisque tout être est

créé individuellement par Dieu.

Cc qui est uni

versel existe uniquement dans l'esprit (in mente).

« Je pense fermement que rien d'universel

n'existe de quelque façon que ce soit hors de

l'âme, mais tout cc....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓