�;PÉCIFICITÉ DU DROIT SELON ARISTOTE (omme son maître Platon, Aristote (384-322 av. J.-c.J a exercé une influence capitale sur la...

Extrait du document

«

�;PÉCIFICITÉ DU DROIT

SELON ARISTOTE

(omme son maître Platon, Aristote

(384-322 av.

J.-c.J a exercé une

influence capitale sur la philosophie

occidentale en général et sur celle du droit

en particulier.

On a même pu dire que

c'est Arist,ote qui " fut probablement le

fondateur de la philosophie du droit, si

l'on prend ce mot au sens strid "

(M.

Villey, Philosophie du droit).

C'est

en tous cas la dodrine aristotélicienne du

droit qui domina, à travers ses

interprètes scolastiques (surtout Thomas

d'Aquin), du XIII• au XVII• siècle.

loii civile

et naturelle

Pour Aristote, il n'existe pas d'anta

gonismei entre la nature et la loi

comme le veulent les sophistes:

cette distinction permet même de

renforcer la valeur de la loi civile.

Si celle-ci n'est pas la loi naturelle,

elle s'appuie sur elle: le législateur

doit en Hffet nécessairement tenir

compte des lois dé la nature, de la

réalité; par exemple la législation

sur l'usage du feu ne saurait igno

rer la nature du feu.

On peut donc

considérer qu'au-delà du droit posi

tif, il existe un droit naturel, objec

tif, fondé sur la nature des choses,

que manifeste le droit positif et qui

lui sert de modèle.

Mais ce droit naturel est-il la même

chose que la justice? Ou faut-il

encore distinguer la loi (nomos) de

la justice (diké)?

Ju�;tice générale

et ;ustice

pairticulière

En rejetant la conception platoni

cienne d'un Bien universel et

absolu, Aristote refuse l'idée d'une

Justice transcendante.

Cependant,

il existe bien pour lui une justice

générale, qui est la loi morale, uni

versellement valable.

« Il y a une

justice et une injustice dont tous

les hommes ont comme une divina

tion et dont le sentiment leur est

naturel eit commun, même quand il

n'existe entre eux aucune commu

nauté ni aucun contrat.

» (Rhétori

que, 1373b).

Cette loi morale, c'est

ce qui doit régler la conduite des

hommes, de tous les hommes:

c'est un art qui concerne la vertu

subjective des individus.

Le « droit » (to dikaion) ne s'identi

fie pas à l'observance ou au désir

d'observance de ces lois morales,

bien qu'il ne soit pas sans rapport

avec elles.

C'est une justice spéci

fique, une justice particulière.

Le droit ne vise pas en effet à faire

qu'un individu soit juste, à le forcer

à être vertueux.

Le droit est d'abord

une relation : il n'y a pas de droit

pour un individu isolé ; le droit est

un fait social, il n'existe que dans

la cité : il est « politique».

Le droit

porte ensuite sur des biens, maté

riels ou immatériels (richesses,

honneurs, pouvoirs, etc., mais

aussi peines).

Il porte sur la répar

tition de ces biens : le droit, c'est

donner à chacun selon sa part: ni

plus, ni moins que sa part.

Le droit

a donc pour objet le juste partage

des biens et des charges dans la

société.

� Un ;uste milieu

Pour Aristote le juste (to dikaion)

est un « juste milieu» (meson).

Sa

morale est ainsi une morale du

juste milieu, de l'équilibre, dans le

sujet, par quoi se définit la vertu.

Pareillement le droit consiste dans

un juste milieu, mais dans les cho

ses, dans leur égale répartition.

Il

revient au juge d'effectuer cette

répartition.

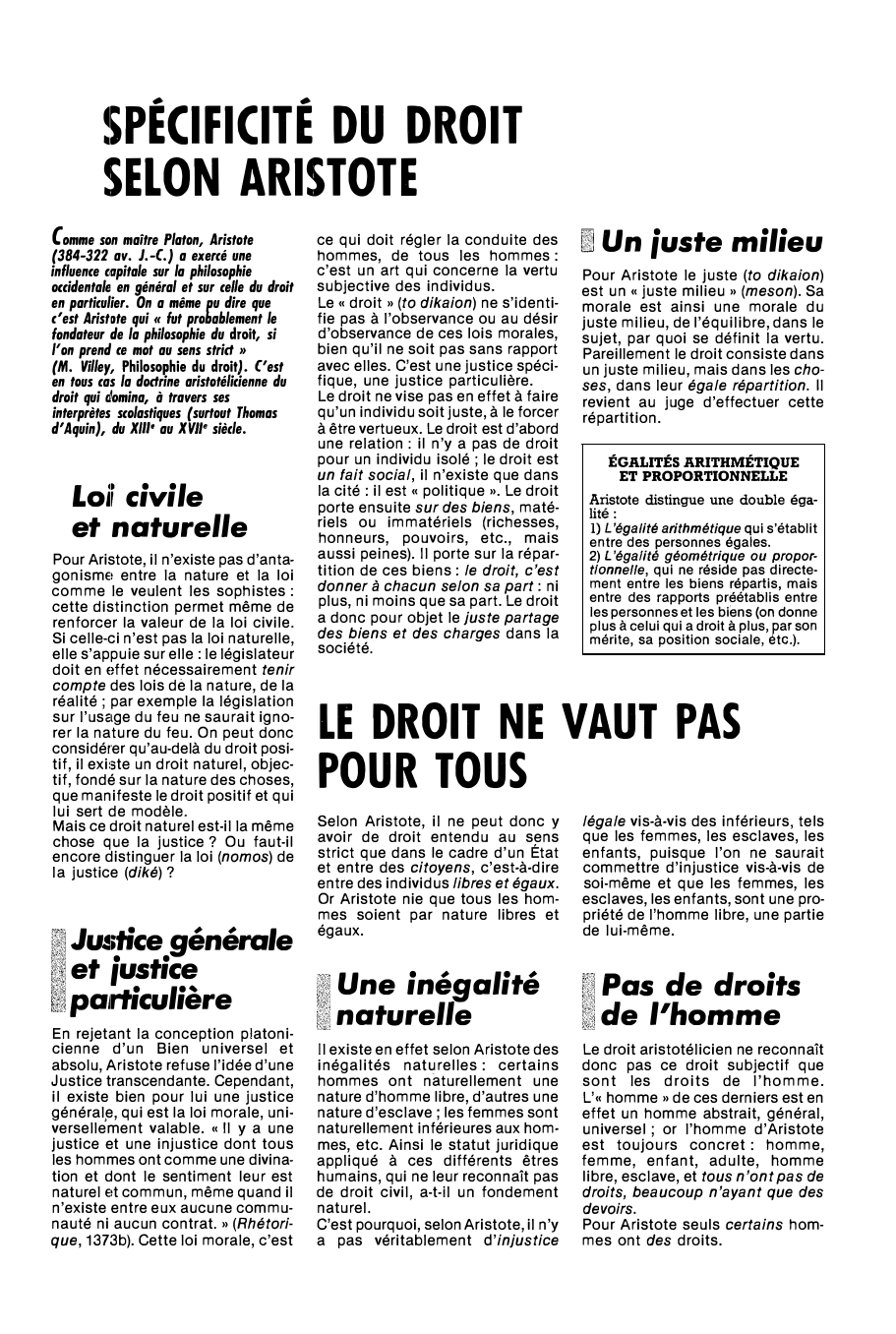

ÉGALITÉS ARITHMÉTIQUE

ET PROPORTIONNELLE

Aristote distingue une double éga

lité:

1) L'égalité arithmétique qui s'établit

entre des personnes égales.

2) L'égalité géométrique ou propor

tionnelle, qui ne réside pas directe

ment entre les biens répartis, mais

entre des rapports préétablis entre

les personnes et les biens (on donne

plus à celui qui a droit à plus, par son

mérite, sa position sociale, etc.).

LE DROIT NE VAUT PAS

POUR TOUS

Selon Aristote, il ne peut donc y

avoir de droit entendu au sens

strict que dans le cadre d'un État

et entre des citoyens, c'est-à-dire

entre des individus libres et égaux.

Or Aristote nie que tous les hom

mes soient par nature libres et

égaux.

légale vis-à-vis des inférieurs, tels

que les femmes, les esclaves, les

enfants, puisque l'on ne saurait

commettre d'injustice vis-à-vis de

soi-même et que les femmes, les

esclaves, les enfants, sont une pro

priété de l'homme libre, une partie

de lui-même.

Une inégalité

naturelle

Pas de droits

de l'homme

Il existe en effet selon Aristote des

inégalités naturelles: certains

hommes ont naturellement une

nature d'homme libre, d'autres une

nature d'esclave; les femmes sont

naturellement....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓