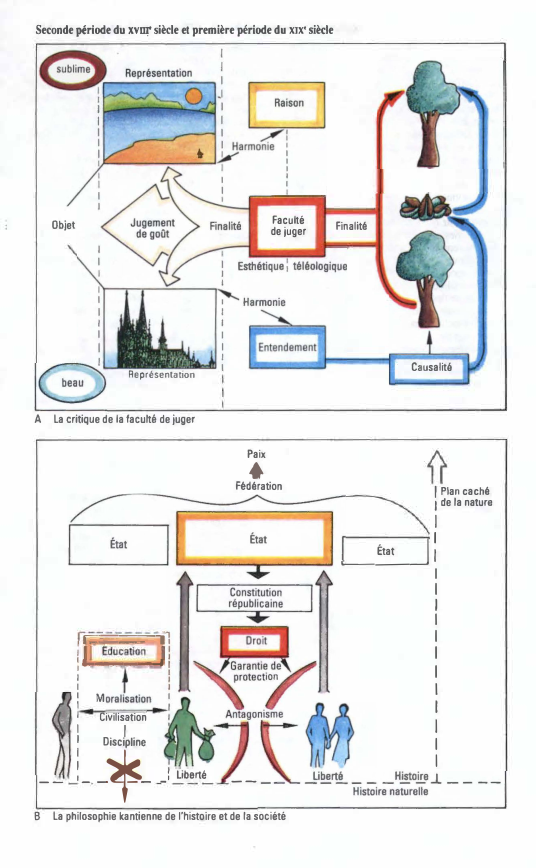

Seconde période du XVII!' siècle et première période du XIX' siècle 1 1 ;G 1 1 / • 1 Harmonie...

Extrait du document

«

Seconde période du XVII!' siècle et première période du XIX' siècle

1

1

;G

1

1

/

•

1 Harmonie

y

1

'

:

1

:

1

1

Faculté

de juger

Objet

Finalité

Causalité

Représentation

A

La critique de la faculté de juger

•

Paix

Fédération

1 Plan caché

1 de la nature

1

· --�I ',

_

,r=;::::;;;;::;--'i

1

:a..----""

1

1

1

1

1

M

1

Civilisation

1

Discipline

-- !_ -'f- _I ""'"

B

1

10n

1

:

1

1

1

1

1

1

État

1

--

La philosophie kantienne de l'histoire et de la société

~

1

1

- - Histoire

-reÎÏe J.

- - - Histoire natu

Liberté -

- - -

Idéalisme allemand / Kant : Critique de la faaalti de juger

Avec la Critique de la facultl de juger, KAN!' L'anthropologie de KANT considère l'homme, au

achève en 1790 I' « entreprise attique ".

Dans son contraire de l'animal, comme déterminé non par

analyse de la r� de juger, il s'iolaroge sur la l'instinct mais par la raison.

C'est pourquoi chez

médiation entre la naJure (cf.

p.

137, CRP) et la l'individu l'éducation doit prévenir une possible

liberté (cf.

p.

143, CRPrat).

La farulté de juger est rechute dans 1'état brut, ou état initial de la nais

présentée comme WJ pouvoir situé entre l'entende sance.

L'�ucation doit éclairer, c.-à-d.

non seu

ment et la raison ; et le sentiment de plaisir et déplai lement« dresser,., mais amener l'enfant à penser.

sir, qui lui conespood.

est présenté comme situé Elle se réalise par

entre la faculté de CODrull"tre et celle de �ircr.

« la domestication de la sauvagerie " (disci

De façon gmmlela faculté de juger est la capa

line), l'in.structioo pour l'acquisition de l'babicité de subsumer le parti� sous le gmml.

et la cultuie.

La « faculté de juger rqlichissante », doit per La moralisation, qui doit transmettre une dispo

mettre l'accession au général, le particulier étant sition droite, est fondamentale.

donné.

Son �ipe est la�Une autre différence avec l'animal est l'histoire

Si la finahtécst subjective, il s'agit de la faculté humaine.

C'est dans ce champ qu' appanu"t le per

de juger « esthétique " ; si elle est objective, fectionnement, oblenu grice à la transmission de

KANT parle alors de faculté de juger « tél�lo l'acquis au fil des générations.

C'est par là que la

gique ».

nature accomplit son plan cac�.

qui consiste à

développer toutes ses dispositions dans l'huma

Dans son traitement critique de l'estMtique KANT nité.

Le moteur en est l'antagonisme de la nature

examine le beau et le sublime.

A l'invmcdu beau humaine, son « insociable sociabilité " :

le sublime se rapporte à l'illimité, dont la repré

l'homme aspire à la société et pourtant s'y

sentation est accompagnée de l'idée de totalité.

L'analytique du beau montre qu'wi jugement L'&on d'une société parfaitement juste est

esthétique est, selon les catégories, universel : ce

la « tâcbe la plus haute de la nature pour le genre

jugement demande aux autres de le suivre et il est

humain, parce que la nature ne peut [qu'ainsi)

nécessaire parce qu'il fait appel à un sens qui est

réaliser ses autres vues sur notre espèce "·

commun à tous les hommes.

Dans le jugement Selon la....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓