Sujet En utilisant vos connaissances et les documents joints, expli quez pourquoi la balance commerciale de la France est généra...

Extrait du document

«

Sujet

En utilisant vos connaissances et les documents joints, expli

quez pourquoi la balance commerciale de la France est généra

lement déficitaire depuis 1970.

(Paris, Versailles, Créteil, juin 1987.)

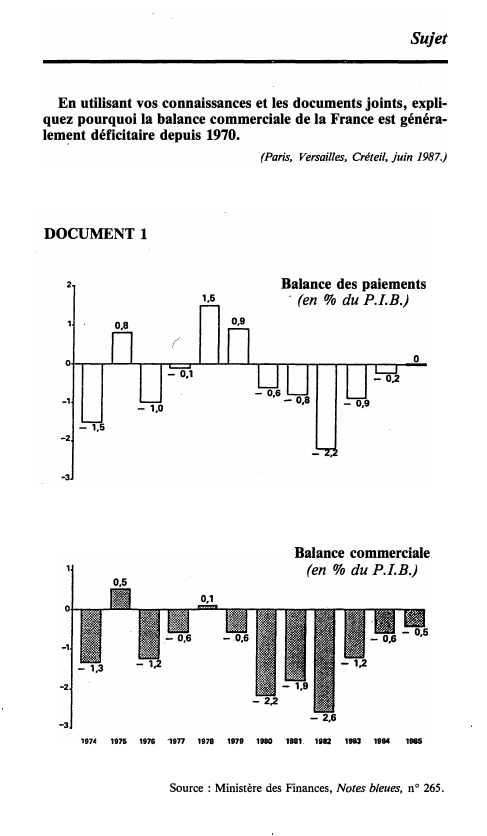

DOCUMENT 1

Balance des paiements

- (en % du P.I.B.)

1,5

0,9

-2

- 1,5

- 2.2

Balance commerciale

(en % du P.I.B.)

-2

-3

1974

1976

1976

·1977

1978

1979

1980

1981

1912

1981

1984

1985

Source : Ministère des Finances, Notes bleues, n ° 265.

DOCUMENT2

Solde des échanges de marchandises par produits

(en milliards de francs)

100

--

50

AGRC).ALtMENTAIRE ==

0

--

·-

-50

-100

50

0

-50

-

-150

-200

100

INDUSTRIE

-100

'

ENERGt�==

-

:= ,;.150

11114 11115 1111e 111n 11178 111111 111eo 111a1 111&2 11183 11114 11185

-200

Source : Ministère des Finances, Notes bleues, n ° 265.

DOCUMENT3

Commerce extérieur en 1985

(en milliards de francs)

BIENS INTERMtDIA/RES

Les secteurs déficitaires

Les secteurs excédentaires

Source : Centre français !lu commerce extérieur, !_ 985.

DOCUMENT4

Part de marché dans les importations en provenance

de l'O.C.D.E.

1970

1978

1983

1984 19851

Parts détenues dans les importations

japonai�es par

- les Etats-Unis ............

- la R.F.A.

...............

- le Royaume-Uni ...........

- la France ...............

55,7

6,1

4,0

1,9

46,3

6,2

4,3

2,4

51,7

5,0

4,1

2,7

50,7

5,0

4,2

2,3

52,6

5,3

3,2

2,4

Parts détenues dans les importations

américaines par :

- le Japon ...

" ...........

- la R.F.A.

............

' .

.

- le Royaume-Uni ...........

- la France ...............

20,5

10,9

7,7

3,3

25,6

10,4

6,7

4,2

27,5

8,5

8,3

4,0

28,9

8,6

7,3

4,1

30,8

9,1

6,3

4,4

Parts détenues dans les importations

allemandes par :

- la France ...............

- les États-Unis ............

- le Royaume-Uni ...........

- le Japon ......

' ' .

' .

' .

16,4

14,2

5,0

2,1

15,5

9,6

6,6

4,0

15,0

9,3

9,1

5,0

13,0

9,4

10,0

5,6

14,0

9,7

10,6

5,6

Parts détenues dans les importations

britanni9ues par

- les Etats-Unis ............

- la R.F.A.

...............

- la France ...............

- le Japon ...............

19,6

9,2

6,1

2,2

14,9

15,9

11,3

4,5

13,9

17,9

9,4

6,2

14,7

17,3

9,2

5,9

16,92

17,1

9,1

5,6

..

1.

Moyenne du premier semestre.

2.

Moyenne des quatre premiers mois de l'année.

Source : B.N.P.

DOCUMENTS

Conjoncture

Les prix industriels à l'exportation pénalisent la France

dans ses échanges commerciaux

Les échanges commerciaux de la France ne se sont pas amé

liorés en 1985 par rapport à 1984: le déficit restera de l'ordre de

20 milliards de francs.

Les analyses qui sont faites à propos de

cette stagnation font état du défaut de compétitivité des prix

français, notamment ceux des produits manufacturés.

« En ter

mes de coûts unitaires relatifs de main-d'œuvre, nous avons

rejoint nos principaux partenaires européens, mais en termes de

prix relatifs à l'exportation, nous sommes encore trop chers par

rapport à nos concurrents», indique la Banque nationale de

Paris (B.N.P.) dans sa lettre de conjoncture de novembre.

Ce constat est largement développé par l'O.F.C.E.

(Observa

toire français des conjonctures économiques) dans sa Lettre du

25 décembre.

Si les prix à l'exportation des produits manufactu

rés se sont stabilisés au troisième trimestre de 1985, ils ont sensi

blement plus augmenté que les prix de production au cours des

cinq dernières années.

Depuis 1980, les prix des produits expor

tés ont augmenté de 70 % et ceux de la production d'un peu

moins de 50 % .

Toutefois, ces hausses ne sont pas également réparties et

varient selon les marchés d'exportation.

« Vers la C.E.E., indi

que la note de l'O.F.C.E., depuis plus de dix ans, chaque fois

que le franc s'est déprécié (de 1973 à 1978, le mark s'est élevé de

1,60 franc à 2,25 francs), les prix à l'exportation exprimés en

francs ont monté au-delà de sa dépréciation.

Les trois dévalua

tions intervenues d'octobre 1981 à mars 1983 ont accéléré ce

mouvement, le portant à 15 % par an.

Depuis le troisième tri

mestre 1983, en l'absence de nouvelle dévaluation du franc, la

hausse se ralentit mais est encore de 8 % par an.

»

L'influence de la valeur du franc sur les prix se vérifie dans les

échanges avec les pays de !'O.C.D.E., hors Communauté euro

péenne: les prix suivent l'évolution du dollar.

« Lorsque le dol

lar passe de 4, 14 francs en 1979 à plus de 10 francs au début de

1985, les prix s'élèvent de 15 % par an.

» Ils reculent aussitôt

que le dollar baisse.

Source : François Simon, Le Monde, 31 décembre 1985.

DOCUMENT6

Croissance et contrainte extérieure 1

110

96

Il

Ill

1984

IV

Il Ill

1985

IV

Il

1986

Source : Le Monde, 15 août 1986.

1.

Quand la croissance repart en France, · les importations

redémarrent de plus belle.

D'une part, les ménages consomment

beaucoup de produits étrangers pour leur équipement brun

(téléviseurs, magnétoscopes...) et blanc (réfrigérateurs, machi

nes à laver...).

De l'autre, les entreprises ne trouvent pas sur le

territoire toutes les machines nécessaires à l'augmentation de

leur productivité ou de leurs capacités.

Ainsi, au cours du deuxième trimestre 1986, les achats de

biens d'équipement ménager ont augmenté de 11 OJo (la Coupe

du monde aidant), les investissements des entreprises industriel

les de 5,1 OJo et les importations de produits manufacturés de

8,3 0/o.

La réduction de la facture pétrolière permet, pour l'ins

tant, de supporter cette contrainte extérieure, mais l'hypothè

que demeure.

DOCUMENT7

Évolution des échanges

de vêtements féminins

entre la France et la R.F.A.

Source : Le Monde, 13 septembre 1986.

DOCUMENTS

Compétitivité

La montée en puissance de l'Allemagne s'explique par une

organisation tout industrielle du vêtement féminin.

Celui-ci a

bien changé depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que le

berceau de la confection était à Berlin.

Essentiellement tenu par

des artisans juifs, il a été décimé par le régime nazi.

Reconstruit,

le secteur est désormais très concentré : trois entreprises, Steil

man, Betty Barclay et Sink Gruppe, réalisent plus de 300 mil.

lions de deutschemarks de chiffre d'affaires.

Leur stratégie consiste autant à abaisser au maximum les

coûts de production qu'à satisfaire les exigences de la grande

distribution.

Du côté production, les Allemands de l'Ouest ont obtenu des

prix inférieurs de 20 Ofo aux moyennes françaises en délocalisant

leur production à l'extrême : pour 60 Ofo, celle-ci est traitée en

Asie, en Europe de l'Est ou sur le pourtour méditerranéen.

Au

point de forcer les Français à les imiter, dans un important revi

rement stratégique.

Du côté de la distribution, les Allemands ont mis leur rigueur

au service de leur dynamisme commercial.

A l'exportation, ils

respectent à la lettre le b a ba du métier - conformité du pro

duit au modèle présenté, respect des délais de livraison - que

négligent trop souvent les Français.

Prompts à sentir les nou

veaux besoins du marché, ils présentent désormais quatre à six

collections par an, quand les Français en sont encore à deux.

Ils

se heurtent certes, en France ou en Italie, à l'obstacle que repré

sente le réseau éclaté des petites boutiques.

Mais ils profitent,

pour progresser, de la part croissante occupée, dans ces pays,

par la grande distribution.

Source : Le Monde, 13 septembre 1986.

■ Il s'agit d'un sujet classique et relativement simple à traiter,

car il n'est pas ambigu.

REMARQUES GÉNÉRALES

■ Il faut naturellement commencer par définir la balance com

merciale.

Commençons par la balance des paiements : C'est un docu

ment comptable qui mesure l'ensemble des transactions d'un

pays avec l'étranger, avec une incidence monétaire.

La balance des paiements se décompose de la manière sui

vante:

• Balance des transactions courantes :

- balance commerciale (importations, exportations);

- balance des invisibles (commerces, services, transferts).

• Balance des mouvements de capitaux :

- balance des capitaux à long terme· (investissements directs,

emprunts, etc.);

- balance des capitaux à court terme.

■ Le sujet ici proposé est limité à la balance commerciale, qui

pose un problème à la France.

Il faut cependant observer que la

balance des invisibles dans un pays ne suit évidemment pas

automatiquement la tendance de la balance commerciale.

■ Rappelons que la comptabilisation des opérations commer

ciales peut se faire « franco à bord» (F.A.B.) ou « coût, assurance, fret compris» (C.A.F.).

Les importations sont généralement comptabilisées C.A.F.,

et les exportations F.A.B.

■ Il faut, enfin, rappeler ce que signifie un déficit de la

balance commerciale.

D'une part, cela traduit un problème dans les structures

industrielles du pays, si ce déficit n'est pas accidentel; d'autre

part, un déficit provoque des sorties de devises.

■ La balance commerciale renvoie, évidemment à ce que le

pays considéré vend et achète (au niveau des marchandises),

mais il faut tenir compte des réalités monétaires : ainsi, une

dévaluation peut, pour les entreprises exportatrices du pays

considéré, être favorable (en les rendant plus compétitives à

l'extérieur et sur le marché intérieur).

Quand il y a dévaluation dans un pays, le prix des biens que le

pays importe (exprimé dans la monnaie de ce pays) augmente,

et les quantités de biens importés par ce pays auront tendance à

diminuer pour cette raison.

A l'inverse, les prix des marchandi

ses exportées exprimés en monnaie étrangère (c'est-à-dire dans

la monnaie des partenaires commerciaux du pays qui dévalue)

auront tendance à baisser, et donc les exportations seront favo

risées.

Pour la balance commerciale, la situation sera positive si les

effets sur les quantités échangées (importations et exportations)

sont assez importants pour entraîner une diminution en valeur

des importations et une augmentation en valeur des exporta

tions.

Le rôle des entreprises du pays considéré est essentiel: il

ne faut pas qu'elles se servent des dévaluations pour augmenter

leurs marges de profit sur les produits qu'elles exportent.

■ La nature des échanges commerciaux évolue: en cas de diffi

cultés commerciales, il est certain que les pays n'ont pas tous les

mêmes marges de manœuvre : tous les pays qui doivent

s'approvisionner à l'extérieur pour l'énergie, par exemple,

même s'ils sont très dépendants, ne sont pas dans une situation

comparable : lors de la première hausse pétrolière, toutes les

économies capitalistes industrielles ont été frappées, mais le

Japon n'a pas eu les mêmes délais pour rétablir l'équilibre de sa

balance commerciale: tout dépend de ce que l'on doit impérati

vement acheter, mais aussi de ce que l'on vend: et sur ce point,

il faut bien préciser que plus le produit est sophistiqué, moins il

y a de concurrents pour le vendre, et donc plus on est sûr de

pouvoir acheter son énergie ou son alimentation, sans pro

blème, pour équilibrer ses comptes.

De plus, on peut aussi estimer que lorsque l'on produit des

biens intégrant une technologie avancée, on est plus libre d'en

fixer le prix: la fiabilité importe alors plus pour les clients que le

coût.

Premier plan : à proscrire.

Premièrepartie: Ce qui fait une bonne balance commerciale.

Deuxième partie: Les causes des difficultés françaises.

Un plan de ce type n'en est pas un et conduit, de plus, à des

redites.

De même, il faut impérativement proscrire ce que nous avons

appelé dans les « Conseils aux candidats», les « plans catalo

gues» : par exemple ici, analyser, type de produits par type de

produits, la situation commerciale de la France.

PROPOSiîIONS DE PLANS

Il semble assez difficile d'échapper .à des plans classiques,

pour ne pas dire des plans « bateaux».

PREMIÈRE PROPOSITION DE PLAN

I.

Les problèmes au niveau de la production

A.

Qui produit?

P.M.E.

ou F.M.N.

par exemple.

B.

Que produite?

Il faut insister sur l'aspect essentiel de la recherche-dévelop

pement et de l'innovation.

C.

Comment produire?

La combinaison productive.

DEUXIÈME PROPOSmON DE PLAN

Il n'y a pas de fatalité du déficit.

I.

Il faut investir

A.

De quoi dépend le financement de l'investissement

net : le profit, le poids de la fiscalité?

Le rôle de l'État et des entreprises (doc.

8 et 7).

B.

ll faut un «bon» investissement

Son lien avec la productivité.

Il.

Il faut ensuite savoir affronter la mondialisation des

.

échanges.

A.

Le problème .des prix s'atténue

C'est la technologie qui est essentielle; d'où le problème

majeur : savoir produire en fonction de l'évolution de la

demande.

B.

La France a des carences traditionnelles

Exemple: face à la R.F.A.

• Ce que cela implique en cas de relance interne (doc.

6).

• La question des créneaux porteurs.

C.

La France doit apprendre à anticiper

• Elle ne doit pas se cantonner à ses productions « classiques »

où elle est du reste talonnée, par exemple par l'Allemagne ou

l'Italie.

• Il faut apprendre à vendre: techniques et comportements de

vente.

• Il faut vouloir partir à la conquête de nouveaux marchés;

mais il existe une limite: celle de la solvabilité de ces nouveaux

marchés.

TROISIÈME PROPOSITION DE PLAN

I.

Introduction

Il faut, évidemment, définir la balance commerciale, la

balance des paiements, et reconnaître que le....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓