Sujet On dit fréquemment des pays développés à économie de mar ché qu'ils ont atteint l'ère de l'abondance. Et pourtant...

Extrait du document

«

Sujet

On dit fréquemment des pays développés à économie de mar

ché qu'ils ont atteint l'ère de l'abondance.

Et pourtant la pau

weté y subsiste.

Vous vous interrogerez sur ce phénomène que

certains jugent paradoxal,

(Bordeaux, Caen, Ctermont-Fe"and, Limoges,

Nantes, Orllans, Poitiers, Rennes, Rouen, juin 1987.)

DOCUMENT1

Dans une société où tout le monde serait pauvre, personne ne

le serait.

Ce qui fait les pauvres, c'est un moindre-être par rap

port à une norme socioculturelle orientant et stimulant les

désirs.

On est pauvre au Pérou quand on va pieds nus, en Chine

quand on n'a pas de bicyclette, en France quand on ne peut pas

se payer une auto.

Source : A.

Goiz, Écologie et politique, tlditions du Seuil, 1975.

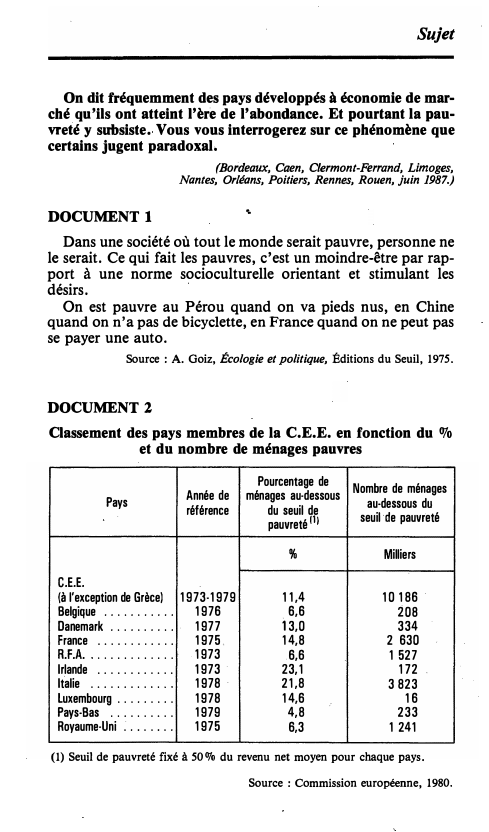

DOCUMENT2

Classement des pays membres de la C.E.E.

en fonction du 0/o

et du nombre de ménages pauvres

Pays

Année de

référence

C.E.E.

(à l'exception de Grèce) 1973-1979

Belgique ...........

1976

Danemark ..........

1977

France

1975.

............

Irlande .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Italie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Luxembourg .........

Pays-Bas .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

R.F.A..............

Royaume-Uni ..

• ..

• ..

1973

1973

1978

1978

1979

1975

Pourcentage de

Nombre de ménages

ménages au-dessous

au-dessous du

du seuil de

seuil de pauvreté

pauvreté 111

%

Milliers

11,4

6,6

13,0

14,8

.6,6

23,1

21,8

14,6

4,8

6,3

10 186

208

334

2 630

1 527

172

3 823

16

233

1 241

(1) Seuil de pauvreté fixé à 50 Ofo du revenu net moyen pour chaque pays.

Source: Commission européenne, 1980.

DOCUMENT3

Selon le dernier rapport (1982) du très officiel « Bureau of the

Census » sur les caractéristiques de la population aux États-Unis

au-dessous du niveau de pauvreté, on comptait plus de pauvres

en 1982 qu'en 1965 (34,39 millions).

Pourtant, le montant des

différents programmes sociaux a été multiplié par 3,8 pendant

la même période.

La collectivité dépensait 78 milliards de dol

lars ($ constants en 1982) en 1965 et 300 milliards en 1982.

(...)

La forte réduction de la pauvreté dans les années 60 résulte de

l'action combinée de la croissance économique, de l'augmenta

tion de l'emploi et de l'accroissement des transferts.

La crois

sance des revenus de transfert jusqu'en 1976 permet de faire

face à une situation économique dégradée.

La stagnation des

mêmes transferts à partir de 1979 relance la pauvreté.

Source: F.

Verillaud, Revue française des affaires sociales,

janvier/mars 1986.

DOCUMENT4

Les nouveaux pauvres sont apparus très vite après le premier

choc pétrolier, dès que le chômage a dépassé le volant quasi

incompressible de 2 à 3 % de la population active.

Ce qui les

distingue des autres? Ils n'ont pas l'habitude! Les autres, au

moins, savent ce qu'est la pauvreté : le père a déjà été au chô

mage plusieurs fois, la mère se met ou se remet au travail, les

enfants aussi, même s'il faut arrêter les études.

Tout autre est la

réaction dans une famille de cadres moyens ou supérieurs.

Les

ASSEDIC ont constaté souvent que le père, durant de longues

semaines, n'annonce pas son licenciement et part de chez lui

son attaché-case à la main, comme à l'ordinaire : il redoute la

réaction d'une épouse habituée au confort, ou simplement

consciente de l'endettement familial, comme celle d'enfants

lancés dans des études longues.

Il a honte.

Parfois, il s'effon

dre.

Il ne se bat plus pour retrouver un emploi : de longues

années de bons salaires.

et de protection sociale tous azimuts

(...) l'ont déshabitué de la lutte.

Source: R.

Lenoir, Le Monde, 28 décembre 1984.

DOCUMENTS

Cycle de pauvreté dans une famille nombreuse

d'un groupe défavorisé

Pas de

Peu

d'éducation

ou

logement

ou logement

insalubre

dangereux

Conception

prénuptiale

et famille

nombreuse

Mortalité

infantile

Morbidité

Peu de

consommations

de biens

et services

«utiles»

Mortalité

très forte

Pas de loisirs

Pas de détente

forte

Les enfants sont dans des conditions particulièrement défavorisées

Ils·s'intègrent très difficilement

au système scolaire

Ils ne possèdent qu'une

éducation très médiocre

Source : L.

Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches,

Flammarion, 1977.

DOCUMENT6

L'inégalité est considérée comme nécessaire au niveau de la

production : c'est par la différence des salaires versés qu'est

entretenue la motivation au travail; c'est la situation privilégiée

faite aux cadres qui permet à l'entreprise capitaliste de trouver

des auxiliaires qui s'identifient à son sort.

Cette inégalité est

également nécessaire au niveau de la consommation : le mode

de vie des classes privilégiées sert de modèle pour la diffusion

périodique de nouveaux biens ou services.

Elle est nécessaire

enfin au niveau de l'investissement, dans la mesure où celui-ci

est assuré par une épargne qui s'alimente elle-même dans les

revenus les plus élevés.

Source: N.

Questiaux, J.

Fournier, Le Pouvoir du social,

P.U.F., 1980.

DOCUMENT7

Au-delà de ses aspects humains, la résurgence d'un phéno

mène de pauvreté pose un problème politique.

Au premier sens

du terme, d'abord: celui de l'organisation de la cité.

Certes, les

temps d'expansion continue et illimitée des «Trente Glorieu.

ses» sont derrière nous.

Mais nous gardons un niveau de vie et

des équipements collectifs auxquels les plus optimistes

n'auraient pas osé rêver il y a vingt ans.

Même si la tendance

n'est pas bonne, nous sommes toujours dans une société

d'abondance.

Comment, dans ces conditions, tolérer cette nou

velle pauvreté qui prouverait, si elle se développait, notre inca

pacité à concevoir une organisation économique et sociale digne

de ce nom?

Source : Express, 26 octobre 1984.

REMARQUES GÉNÉRALES

■

Il faut au préalable définir ce que l'on entend par «ère

d'abondance» (Galbraith et «the affluent society»).

■ Il faut aussi définir la pauvreté : distinguer entre pauvreté

absolue et pauvreté relative, bien préciser ce qui les unit

(l'exclusion et la transmission aux générations qui suivent, par

exemple), mais aussi ce qui les différencie; dans un cas, la pau

vreté relative, c'est avoir moins; dans l'autre, la pauvreté abso

lue, c'est ne pas avoir, c'est être dans la misère, à la limite c'est

ne pas exister, ne pas être.

Et qui parle au nom des pauvres, et à

quel titre?

■ On ne peut confondre : la pauvreté relative entraîne une

forme de frustration (amplifiée par l'effet de démonstration

énoncé par Duesenberry et largement repris), et se maintient (et

c'est là qu'il n'y a pas vraiment de paradoxe), du fait même

qu'il y a abondance : «chaque nouvelle richesse crée une nou

velle pauvreté» dit Illich, car il y a toujours des privilégiés face

à la consommation, ceux qui ont davantage, et mieux, ou plus

vite que les autres ; et, il y a une autre pauvreté, y compris dans

nos pays riches, la pauvreté absolue : c'est le dénuement,

l'appel à la charité non plus pour vivre, mais pour survivre, et là

il y a un réel paradoxe : dans nos sociétés il y a des chiens obèses

et des vieillards qui meurent solitaires et dans le dénuement

total.

C'est une réalité qui correspond à une logique : il y a un

marché solvable pour les aliments des animaux domestiques,

leur toilettage, les pauvres ont des besoins; mais ils ne sont pas

solvables.

Enfm il faut bien préciser que la pauvreté est, évi

demment matérielle mais elle est aussi autre chose : elle est cul

turelle au sens -large, les uns se transmettent un patrimoine, les

autres se transmettent la pauvreté.

PROPOSfflONS DE PLANS

PREMIÈRE PROPOSfflON

I.

La pauvreté absolue et relative existent réellement dans

les pays riches et elles s'étendent

A.

Le cas des U.S.A.

et de la C.E.E.

B.

Et pourtant des politiques existent

• Les moyens mis en œuvre.

• Leurs limites (doc.

3).

C.

Rn'est pas admissible qu'il y ait richesse, sans moyen

pour faire reculer actuellement la pauvreté

• Les dépenses collectives (doc.

7).

• Les problèmes.

II.

Deuxième partie : Mais est-ce vraiment un paradoxe?

A.

La crise a remplacé les« Trente Glorieuses»

• Aggravation du chômage (doc.

3).

• La pauvreté absolue gagne du terrain.

• Le problème du financement social.

B.

ll y a une logique de la pauvreté (doc.

5 et 6)

C.

Les inégalités font partie de tout système et s 'aggra

vent face à la crise

• Rôle traditionnel de l'effet de démonstration (doc.

1).

• Des gens «basculent» dans la pauvreté.

• Elle n'est pas seulement matérielle (doc.

4).

DEUXIÈME PROPOSITION DE PLAN

I.

La pauvreté répond à une logique, y compris dans les

pays riches

A.

n n'y a pas d'égalité

Il y a des privilégiés dans toutes les sociétés.

• La pauvreté relative (doc.

1).

• Liée aux inégalités retransmises (doc.

5).

Rôle notamment de

l'éducation.

• L'accumulation de handicaps.

B.

Les États luttent

• L'élévation du niveau de vie, liée à la croissance.

• L'effort sur les dépenses collectives (éducation, santé, etc.) et

les aides.

C.

La pauvreté n 'est,pas que matérielle

L'effet de domination, les «leaders» (doc.

6).

II.

C'est la pauv�eté absolue qui choque ou qui dérange

A.

Le rôle de la crise et du chômage (doc.

3 et 4)

B.

Mais les politiques sont limitées et répondent-elles à

une véritable volonté générale? (doc.

7)

C.

Les résultats

• L'inégalité face aux consommations essentielles : santé, édu

cation.

• L'extension de la pauvreté (doc.

2).

TROISIÈME PROPOSITION DE PLAN

I.

Première partie : Que signifie la pauvreté ?

Un manque, sinon à gagner, «un manque à consommer».

A.

Rest....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓