Un homme passe sous la fenêtre et chante Nous étions faits pour être libres Nous étions faits pour être heureux...

Extrait du document

«

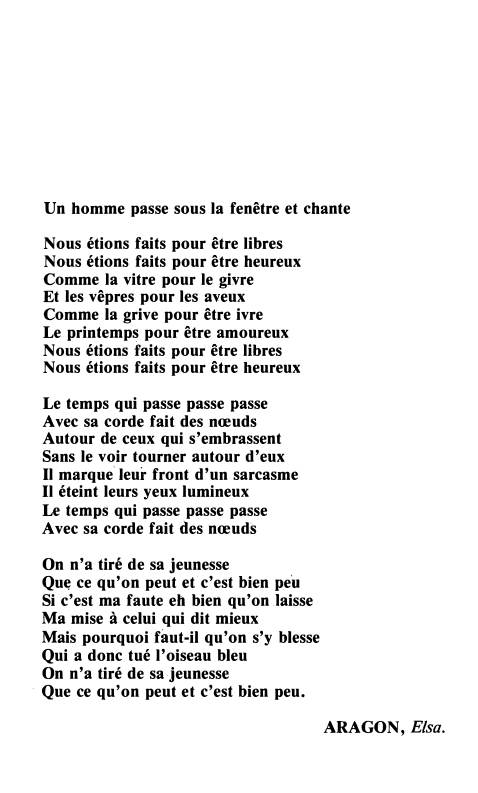

Un homme passe sous la fenêtre et chante

Nous étions faits pour être libres

Nous étions faits pour être heureux

Comme la vitre pour le givre

Et les vêpres pour les aveux

Comme la grive pour être ivre

Le printemps pour être amoureux

Nous étions faits pour être libres

Nous étions faits pour être heureux

Le temps qui passe passe passe

Avec sa corde fait des nœuds

Autour de ceux qui s'embrassent

Sans le voir tourner autour d'eux

Il marque'Ieur front d'un sarcasme

Il éteint leurs yeux lumineux

Le temps qui passe passe· passe

Avec sa corde fait des nœuds

On n'a tiré de sa jeunesse

Que ce qu'on peut etc'est bien peu

Si c'est ma faute eh bien qu'on laisse

Ma mise à celui qui dit mieux

Mais pourquoi faut-il qu'on s'y blesse

Qui a donc tué l'oiseau bleu

On n'a tiré de sajeunesse

· Que ce qu'on peut et c'est bien peu.

ARAGON, Elsa.

Ili Sentiments éprouvés par le poète certes et communs à

tous

(«Ah! insensé qui crois que je ne suis pas toi!»

s'excl�me Hugo le romantique.)

■ Mais ici Aragon efface son moi (ce qu'il fait rare

ment!) et prend en quelque sorte l'aspect du Destin.

Cf..

dans Electre.: le Jardinier (Giraudoux), dans Les

Mouches : le voyageur qui est d'ailleurs Jupiter (Sartre),

dans Madame Bovary: la lancinante chanson de l'aveu

gle, passant lui aussi sous les fenêtres (Flaubert), ou dans

le film de Carné Les Enfants du Paradis, le mendiant

vendeur de ballons.

II.

Le renouvellement du thème lyrique.

■ On pourrait dire encore que la facture d'ensemble du

poème : une chanson - l'homme«chante» - est tradi

tionnelle...

Cf.

chansons médiévales,.

ou poètes chansonniers

actuels : Léo Ferré, Brassens, Brel...

■ .

.

.

Que le choix mêni.e du vers est traditionnel dans

l'élégie : l'octosyllabe est èelui des chanso.ns de Rutebeuf

ou de Ch.

d'Orléans, parfois aussi de Villon, celui de

bien des poèmes lyriques du xvre siècle, celui que retrou

vent aussi romantiques ou modernes lorsqu'ils repren

nent les thèmes traditionnels.

Cf.

Jehan Rictus.

■ Mais justement c'est là qu'apparaît l'originalité

d'Aragon : une construction mélodique domine toute la

structure du poème.

■ 3 strophes de huit octosyllabes cerclées de deux vers

repris en refrain.

■ Rimes disposées symétriquement d'une strophe à

l'autre, véritable support musical.

■ Rimes répétées trois fois par strophes :

«libres/givre/ivre; h�ureux/aveux/amoureüx» par

exemple.

■ Plus proches de l'assonance que de la rime sévère de

Malherbe ; «passe/embrasse/sarcasme» par exemple'.

■

Non grammaticales, mais musicales par leur tracé.

Il Cependant ces rimes servent également d'appui aux

images qui se construisent d'un vers à l'autre et sont

particulièrement choisies pour renouveler le thème usé.

■ Importance des associations d'images pour cetranifüge du.

surréalisme.

■ Du jeu verbal presque précieux qui fut d'abord exer� ·

.

dce métaphorique (cf Feu de joie; 1917), Aragon gar

dera, comme tous les écrivains issus de ·cette école, la

maîtrise d'une image «:qui conim_ande la texture du

chant» (A.

Breton).

■ Simplicité et modernisme à la fois de cet art où le

.

créateur laisse au lecteur le soin de trouver le rythine

musical....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓