Breton, André - écrivain.

Publié le 29/04/2013

Extrait du document

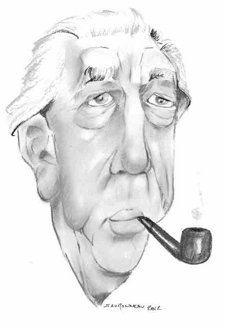

Breton, André - écrivain. 1 PRÉSENTATION Breton, André (1896-1966), écrivain français, chef de file et théoricien du surréalisme. 2 LES DÉBUTS D'UN POÈTE Né à Tinchebray (Orne), étudiant en médecine à partir d'octobre 1913, André Breton se tourne très jeune vers la poésie, qu'il admire tout d'abord à travers les oeuvres de Mallarmé et de Valéry. Durant la Première Guerre mondiale, mobilisé dans le service de santé de l'armée, il fait la rencontre, dans un hôpital, de Jacques Vaché, dont le comportement tout à la fois étrange et révolté et plus encore la mort mystérieuse vont exercer sur sa personnalité et sur ses goûts littéraires une influence décisive. Sans les renier, Breton s'éloigne alors de ses premières sources d'influence pour se tourner vers la poésie d'Apollinaire et de Rimbaud. En avance sur sa génération, il fait, par ailleurs, le constat que le cataclysme dans lequel les valeurs d'avant-guerre ont sombré rend également caduques les certitudes philosophiques, épistémologiques et scientifiques. Son premier recueil poétique paraît en 1919 ( Mont de piété). 3 LES CHEMINS DU SURRÉALISME C'est à cette époque et dans ce contexte que Breton, lecteur de Freud, décide d'explorer l'abîme ouvert par les recherches psychanalytiques sur l'inconscient, véritable labyrinthe de l'irrationnel qui s'offre désormais à l'investigation littéraire. Avec Philippe Soupault et Louis Aragon, il fonde en 1919 la revue Littérature, puis fait la connaissance de Tristan Tzara, jeune chef de file du mouvement Dada que Breton rejoint en 1920 pour participer à une " entreprise sans précédent de destruction de toutes les valeurs traditionnelles " (Maurice Nadeau). En 1920 est publiée la première oeuvre surréaliste, les Champs magnétiques, recueil rédigé par Breton et par Soupault selon le procédé de « l'écriture automatique « et qui explore les potentialités des états hypnotiques. Les écrivains collaborant à Littérature et les membres de Dada se réunissent à l'occasion de quelques manifestations iconoclastes et tapageuses ; mais en 1922, Breton rompt avec Tzara à la suite de nombreux désaccords apparus entre les deux hommes. Si l'anticonformisme de Dada et sa volonté de nier la solution artistique restent au coeur de la définition du surréalisme, Breton revendique une poétique et une pensée nouvelles. En 1923 est publié le recueil Clair de Terre, suivi l'année suivante de Pas perdus, qui réunit de riches essais critiques. Breton établit ensuite ses positions esthétiques dans un premier Manifeste du surréalisme (1924), qui met en lumière le rôle des mécanismes de la pensée et de l'écriture fulgurante au sein de la poésie surréaliste. À partir de décembre 1924, le groupe se dote d'une revue, la Révolution surréaliste. En 1928, Breton publie Nadja, récit inspiré par la rencontre d'une jeune femme inconnue. La même année, il écrit le Surréalisme et la Peinture qui montre que l'esthétique dépasse largement la littérature pour embrasser tous les domaines artistiques. En 1929, dans un Second Manifeste du surréalisme plus polémique et didactique, il précise la notion de « surréalité «, sonne le ralliement du surréalisme au marxisme et condamne les « déviations « en prononçant un certain nombre d'excommunications. Gardien de l'orthodoxie du mouvement, Breton est, pour les autres membres du groupe, une sorte de maître à penser dont les convictions affirmées le rendent parfois intraitable et lui valent le surnom de « Pape du surréalisme «. La rupture avec Vitrac, Soupault, Artaud et Desnos, entre autres, survient précisément à l'occasion de la définition des positions qu'il convient d'adopter à l'égard du marxisme et du Parti communiste (Breton est entré au Parti en 1927). Ralentir travaux (écrit en collaboration avec Éluard et Char), qui approfondit les théories du Second Manifeste, paraît en 1930, suivi en 1932 de Vases communicants. Les autres oeuvres poétiques de cette période (l'Union libre, 1931 ; le Revolver à cheveux blancs, 1932 ; l'Air de l'eau, 1934 ; États généraux, 1943 ; Ode à Charles Fourier, 1947) sont des recueils de vers libres, qui disloquent la syntaxe et font la part belle à des métaphores qui se présentent « comme ces images de l'opium que l'homme n'a plus à évoquer mais qui s'offrent à lui spontanément « (premier Manifeste du surréalisme). 4 EN MARGE DU COMMUNISME En 1935, Breton quitte le Parti communiste sans rompre pour autant tout engagement politique. Il voyage beaucoup pour le mouvement et s'investit dans la revue Minotaure. Avec Léon Trotski, rencontré au Mexique en 1938 -- un an après la publication d'une oeuvre capitale, l'Amour fou --, il rédige le manifeste Pour un art révolutionnaire indépendant. En 1941, exilé à New York, il publie des Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, puis, trois ans plus tard, Arcane 17 (1944). Après la guerre (1946), il revient en France et, jusqu'à sa mort, publie régulièrement des recueils poétiques (la Clé des champs, 1953), des ouvrages théoriques (le Surréalisme, même, 1954) ou des essais critiques (l'Art magique, 1957 ; Constellations, 1959). Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Liens utiles

- Breton André, 1896-1966, né à Tinchebray (Orne), écrivain français.

- VASES COMMUNICANTS (Les), d'André Breton

- Dictionnaire abrégé du surréalisme, d'André Breton et Paul Eluard

- Anthologie de l'humour noir, ouvrage d'André Breton

- AMOUR FOU (l') d'André Breton