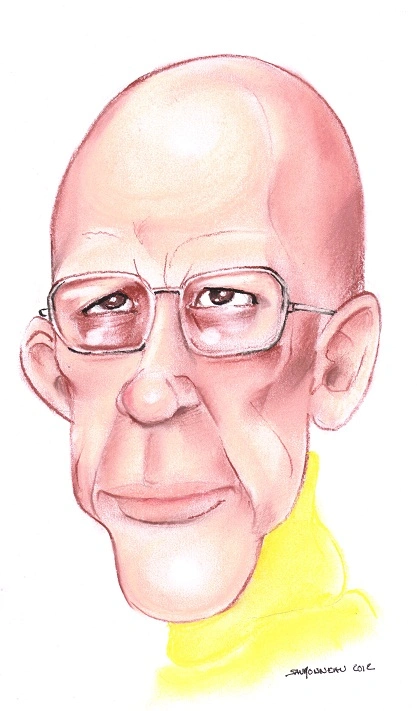

FOUCAULT (Michel)

Publié le 17/01/2019

Extrait du document

FOUCAULT (Michel), philosophe fran çais (Poitiers 1926 - Paris 1984). Lorsqu'il prononça, en 1970, sa leçon inaugurale au Collège de France, il la plaça symboliquement sous l'autorité d'une voix empruntée à Beckett : « Il faut dire des mots, tant qu'il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut continuer... » (l'innommable) ; ainsi s'affirmait son attention pour la littérature dans ce qu'elle a de plus rigoureux, mais aussi de plus déviant, puisqu'il avait antérieurement consacré des études à Raymond Roussel (1963), Georges Bataille ou Brisset ( 1970). C'est dès la fin de son Histoire de la folie à l'âge classique (1961) que se profile la façon dont la littérature peut excéder la rationalité dominante : évoquant Artaud, Foucault y repère le symptôme de l'« absence d'œuvre » qui ruine toute prétention du discours à régenter la totalité. Le texte littéraire constituant en quelque sorte un cas particulier du dicible, c'est à l’étude des conditions d'émergence ou de censure de ce dernier qu'il convient de s'attacher à travers l'analyse des conditions historiques qui président aux choix, rejets et transformations du discours. Cette entreprise d'« archéologie » fait peu de cas de l’auteur : c'est que, outre les déterminations sociales qui pèsent sur le texte (« dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire, d'en esquiver la lourde, la redoutable matérialité »), il y a dans le texte même une « machinerie » (avec ses propres lois de déplacement, de dédoublement, de recombinaison) à elle seule productive. Mais la productivité de la langue n'est pas toujours immédiatement perceptible, et c'est la littérature la plus actuelle qui permet de lire les textes antérieurs (« leurs mécanismes se remontent l'un l'autre »), comme en témoigne l'exemple de Roussel et du nouveau roman. Dans une telle perspective, aucun texte n'est définitif, puisque le sens, loin d'être initial ou originel, ne se révèle qu'en relation avec les avatars ultérieurs de la littérature.

Liens utiles

- « L’homme est une invention récente » MICHEL FOUCAULT

- « L’âme est la prison du corps » MICHEL FOUCAULT

- La prison ne peut pas manquer de fabriquer des délinquants. Michel Foucault

- Foucault , des prisons complètes et autéres - Surveiller et punir , Michel Foucault

- MOTS ET LES CHOSES (LES), Une archéologie des sciences humaines, Michel Foucault