Lecture analytique de Paul Valéry « les pas »

Publié le 04/08/2010

Extrait du document

Texte : Les pas Tes pas, enfants de mon silence, Saintement, lentement placés, Vers le lit de ma vigilance Procèdent muets et glacés. Personne pure, ombre divine, Qu'ils sont doux, tes pas retenus ! Dieux !... tous les dons que je devine Viennent à moi sur ces pieds nus ! Si, de tes lèvres avancées, Tu prépares pour l'apaiser, A l'habitant de mes pensées La nourriture d'un baiser, Ne hâte pas cet acte tendre, Douceur d'être et de n'être pas, Car j'ai vécu de vous attendre, Et mon coeur n'était que vos pas. Auteur : Paul Valéry est né à Sète dans le sud de la France en 1871. Il a fait des études de droit mais s'est très vite intéressé à la littérature et plus particulièrement au symbolisme (c'est un mouvement politique). En 1892, il vit une crise psychologique qui l'amène momentanément à renoncer à la littérature. En 1917, il revient, sa littérature acquiert la célébrité grâce un poème en Alexandrins : « la jeune parque «. Il publie le recueil charme en 1922 qui confirme sa notoriété à propos de la poésie pure. « La poésie et l'ambition d'un discours qui a plus de sens et qui est mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n'emporte et l'on peut porter «. Il est élu à l'Académie française en 1925 et a des funérailles nationales en 1945. Il repose selon ses voeux au cimetière marin de Sète qui domine la mer : « ce toit tranquille où marchent les colombes «. Œuvre : Elle est très originale pour l'époque. Il refuse la modernité, s'attache à des modèles anciens, et est hostile au surréalisme (mouvement de l'époque). Il consacre toute son attention au travail de création, il est très solitaire. Le recueil charme publié en 1922 possède un titre politique. Le premier des sens de ce mot est : - recueil de poèmes (mot latin) Le second sens de ce mot est : - sortilèges par lequel un homme est envoûté, ce qui nous montrent les pouvoirs magiques de la poésie. Ce mot est aussi synonyme de beauté (la beauté de la poésie). Le recueil est très court, il comporte 21 textes de longueur inégale. Poème « les pas «, lecture analytique : Le poème « les pas « est un des plus court. Il comporte 16 vers en quatre strophes (c'est un poème régulier). Les rimes ont une disposition croisée avec une alternance de rimes féminines masculines (forme classique). C'est un poème court mais riche en signification : - poème sentimental, l'expression du sentiment lors de l'attente amoureuse. - la définition de l'artiste au travail, le plaisir d'écrire un poème. - ce poème relate l'attente de la mort. C'est un poème marqué par l’attente d'émotion qu'il accompagne. L'objet de l'attente n'est pas précisé (l'inspiration ?, la femme aimée ?, la mort ?). Axes de lecture : I> l'émotion de l'attente II> l'acte d'écrire un poème pris comme peine de poésie. I> l'émotion de l'attente a) l'expression de l'attente b) les moments de l'attente c) la sensualité de l'attente À la première lecture, ce texte apparaît comme un poème d'attente. Le déséquilibre du texte montre cette attente. En effet sur 16 octosyllabes, 14 évoquent l'attente, la venue n'étant évoquée que dans les deux derniers. a) Le vocabulaire de l'attente est fortement valorisé. On note des mots comme «vigilance« au vers 3, le participe «retenu« au vers 6, le verbe «prépare« au vers 10, l'impératif négatif « ne hâte pas « au vers 13, l'infinitif « attendre « au vers 15. Des procédés syntaxiques sont employés : - la construction de certaines phrases permet de rejeter quelques adverbes à la fin, ce qui ralentit le rythme (vers 4 et 8). - la proposition principale du vers 13 est elle-même différente après le troisième quatrain. L'emploi d'adverbes alourdissant rallonge les phrases. Exemple au vers 2. En ce qui concerne la versification - la diérèse de l'additif allonge le rythme. - le grand nombre de « e « muets prononcés pour la versification allongent les mots ce qui ralentit encore le rythme. - le premier quatrain comporte beaucoup de diphtongues nasales, ce qui donne une sonorité alourdie à l'ensemble. - on retrouve de nombreuses allitérations en « s « qui donnent l'impression d'un glissement discret. Tous ces procédés contribuent à mettre en place attente. b) 4 étapes (4 quatrains) : - le premier quatrain représente le constat initial : il s'agit du mouvement de l'autre vers le poète. - le second quatrain est consacré à l'émotion de l'attente, ou sentiment du désir, de l'impatience. - le troisième quatrain marque le désir de prolonger cet instant heureux. - enfin le quatrième quatrain exprime la fin de l'attente (surtout les deux derniers vers) On peut observer que dans les deux premiers quatrains, la notion de mouvement présente (le mouvement de toi vers moi, celui de l'autre vers le poète vers 1). Le vers 13 est un verre de transition (changement de mode). Même si l'attente a pris fin, le poète ne semble pas très à recevoir cette présence : il commente vers 14 le plaisir intense de l'attente. c) L’objet de l'attente n'est pas précisé, on ressent une certaine sensualité dans certains termes. Lexique du corps est employé mais reste contigu. II> l'acte d'écrire un poème pris comme peine de poésie. a) l'inspiration et l'attente de la muse. b) la création poétique. = la représentation du poète travail. « J'ai écrit tous mes poèmes pendant regardant le faire « a) De nombreux indices laissent à penser que ce poème d'un texte consacré à la création poétique, a l'attente de l'inspiration : en effet la personne attendue à des caractéristiques de pureté et des divinités. Elle pourrait donc être la muse de la poésie. On sait par ailleurs l'importance qu'il apporta à la poésie pure. Mais pour Valéry (à la différence du poète romantique Alfred de Musset), la poésie d'un travail, un acte et c'est celui qui a mis l'accent sur l'étymologie du nom : «poésie« = «création«. Il y a selon lui, dans la création poétique, un véritable travail intellectuel et pas seulement une écoute attentive des mots de l'inspiration. Si le poète est « une attente «, il est aussi « en fonction «, « en travail «. b) Elle se fait lentement et avec attention : cf. le rythme, le vocabulaire : « vigilance «. Ce terme montre l'intention qu'apporte le poète à la qualité de son travail. La position « enfants de mon silence « vers 1 évoque bien ce moment même de la création ou le poème est en train de se former dans l'esprit du créateur (cf. la périphrase du vers 11 : habitants de mes pensées) Étymologiquement, « enfants « renvoient à : qui ne parle pas encore ( avant les mots. Il s'agit donc d'un poème en gestation. L'ambiguïté du nom « pied « qui désigne aussi les syllabes d'un vers va dans le même sens. Les « pieds nus « sont alors les rythmes syllabiques sur lesquels il s'agit de mettre des mots. On prend conscience, à la lecture, de l'importance que représente le travail pour le poète. C'est comme sa raison de vivre : cf. le vers 15, qui s'adresse à la mise et au poème à l'inspiration desquels elle a contribué. Cela est présenté comme une activité spirituelle, une recherche sacrée, qui demande une attitude de recueillement, comme le laisse entendre la rime : « divine - devine « qui fait du poète une sorte de messager des dieux. Poème fortement polémique autour du thème de l'attente, qui propose des lectures complémentaires. ----------------------- 5 10 15 Réf : p.1, texte 16 Réf : p.2, texte 16 Réf : p.3, texte 16

Liens utiles

- VARIÉTÉ de Paul Valéry : Fiche de lecture

- Paul Eluard "Ma morte vivante" lecture analytique

- Lecture analytique Ariettes V Paul Verlaine.

- Lecture analytique de Mon rêve familier de Paul Verlaine

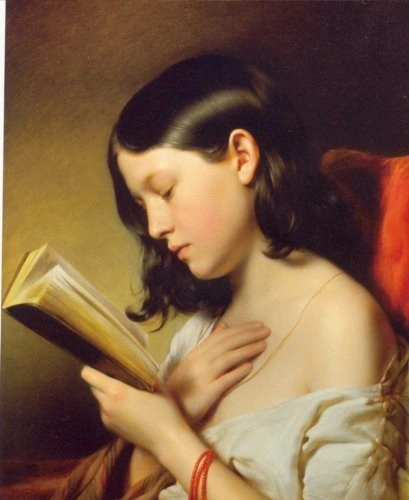

- Paul Valéry écrit : «... Mais enfin le temps vient que l'on sait lire, - événe-ment capital -, le troisième événement capital de notre vie. Le premier fut d'apprendre à voir ; le second, d'apprendre à marcher ; le troisième est celui-ci, la lecture, et nous voici en possession du trésor de l'esprit universel. Bientôt, nous sommes captifs de la lecture, enchaînés par la facilité qu'elle nous offre de connaître, d'épouser sans effort quantité de destins extraordinaires, d'éprouver des se