Foucaut

Publié le 22/05/2014

Extrait du document

«

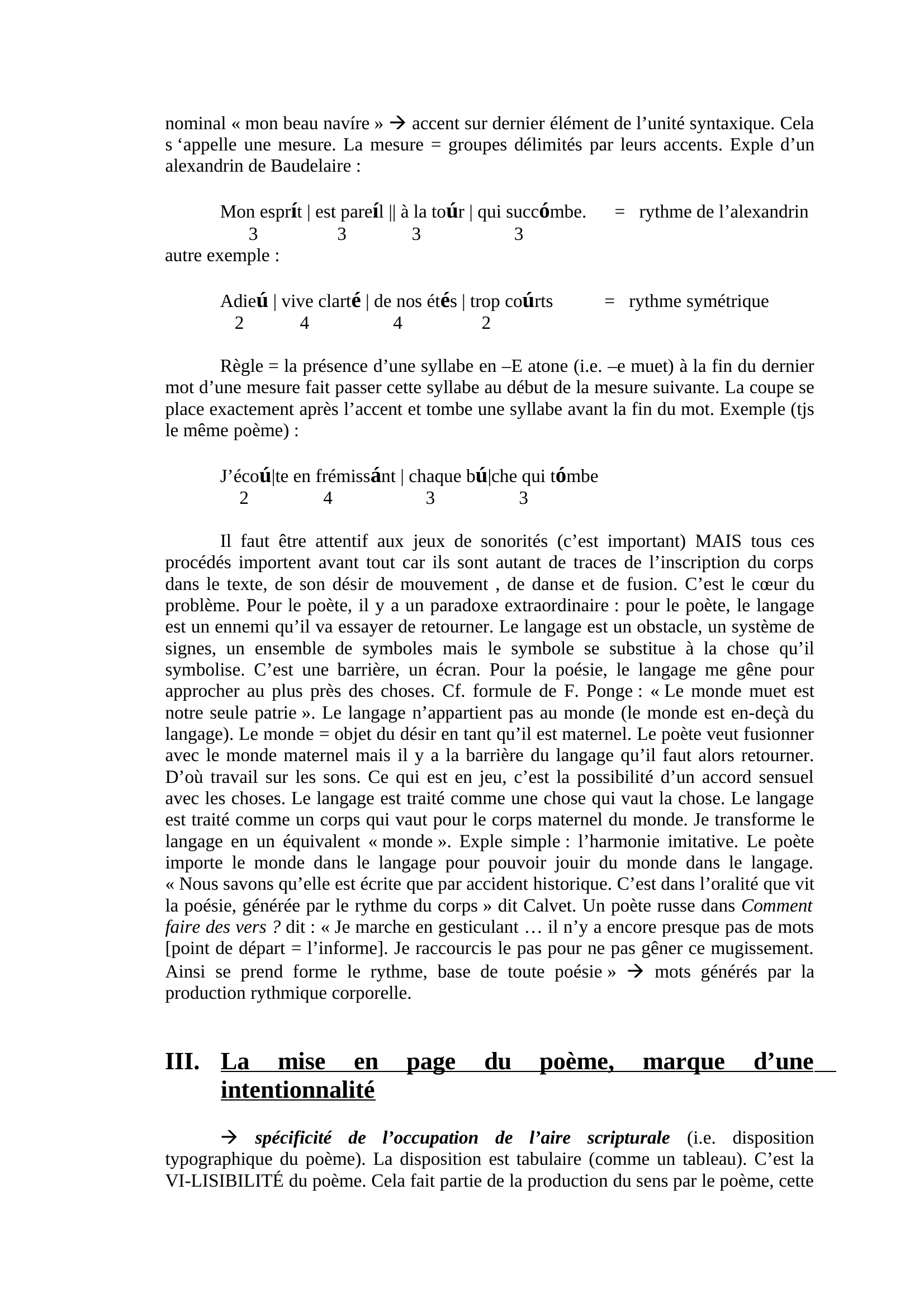

nominal « mon beau navíre » accent sur dernier élément de l’unité syntaxique.

Cela

s ‘appelle une mesure.

La mesure = groupes délimités par leurs accents.

Exple d’un

alexandrin de Baudelaire :

Mon espr í t | est pare í l || à la to ú r | qui succ ó mbe.

= rythme de l’alexandrin

3 3 3 3

autre exemple :

Adie ú | vive clart é | de nos ét é s | trop co ú rts = rythme symétrique

2 4 4 2

Règle = la présence d’une syllabe en –E atone (i.e.

–e muet) à la fin du dernier

mot d’une mesure fait passer cette syllabe au début de la mesure suivante.

La coupe se

place exactement après l’accent et tombe une syllabe avant la fin du mot.

Exemple (tjs

le même poème) :

J’éco ú |te en frémiss á nt | chaque b ú |che qui t ó mbe

2 4 3 3

Il faut être attentif aux jeux de sonorités (c’est important) MAIS tous ces

procédés importent avant tout car ils sont autant de traces de l’inscription du corps

dans le texte, de son désir de mouvement , de danse et de fusion.

C’est le cœur du

problème.

Pour le poète, il y a un paradoxe extraordinaire : pour le poète, le langage

est un ennemi qu’il va essayer de retourner.

Le langage est un obstacle, un système de

signes, un ensemble de symboles mais le symbole se substitue à la chose qu’il

symbolise.

C’est une barrière, un écran.

Pour la poésie, le langage me gêne pour

approcher au plus près des choses.

Cf.

formule de F.

Ponge : « Le monde muet est

notre seule patrie ».

Le langage n’appartient pas au monde (le monde est en-deçà du

langage).

Le monde = objet du désir en tant qu’il est maternel.

Le poète veut fusionner

avec le monde maternel mais il y a la barrière du langage qu’il faut alors retourner.

D’où travail sur les sons.

Ce qui est en jeu, c’est la possibilité d’un accord sensuel

avec les choses.

Le langage est traité comme une chose qui vaut la chose.

Le langage

est traité comme un corps qui vaut pour le corps maternel du monde.

Je transforme le

langage en un équivalent « monde ».

Exple simple : l’harmonie imitative.

Le poète

importe le monde dans le langage pour pouvoir jouir du monde dans le langage.

« Nous savons qu’elle est écrite que par accident historique.

C’est dans l’oralité que vit

la poésie, générée par le rythme du corps » dit Calvet.

Un poète russe dans Comment

faire des vers ? dit : « Je marche en gesticulant … il n’y a encore presque pas de mots

[point de départ = l’informe].

Je raccourcis le pas pour ne pas gêner ce mugissement.

Ainsi se prend forme le rythme, base de toute poésie » mots générés par la

production rythmique corporelle.

III.

La mise en page du poème, marque d’une

intentionnalité

spécificité de l’occupation de l’aire scripturale (i.e.

disposition

typographique du poème).

La disposition est tabulaire (comme un tableau).

C’est la

VI-LISIBILITÉ du poème.

Cela fait partie de la production du sens par le poème, cette.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓