Le Mariage De Figaro, Acte V, Scène 3 (commentaire)

Publié le 14/06/2012

Extrait du document

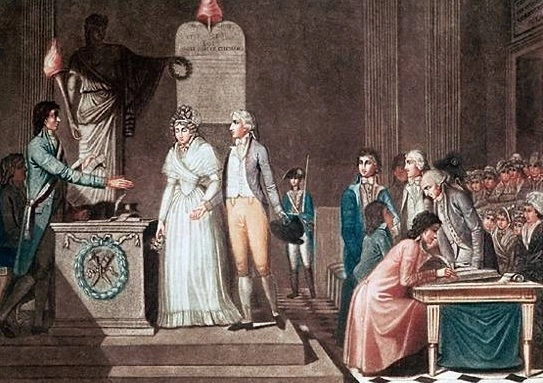

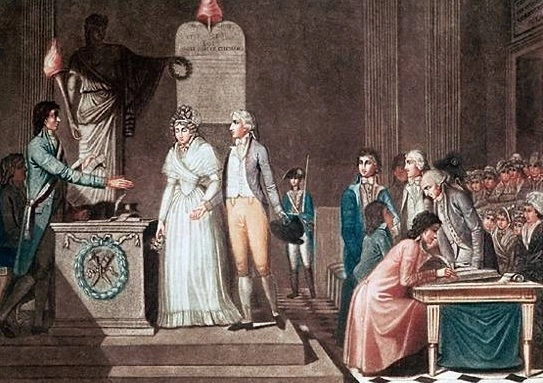

Le monologue crée alors de vives polémiques entre deux groupes : les partisans et les hostiles à la pièce. Parmi les premiers, Madame de Polignac et le Baron de Breteuil, ministre de la maison du roi et parmi les seconds, Monsieur, le frère du roi. Beaumarchais, doit au total faire face à six censeurs mais surtout à l'opposition du roi, qui dit même que la pièce « ne sera jamais joué[e], [qu'] il faudrait détruire la bastille pour que la représentation de cette pièce ne fut une inconséquence dangereuse. «. Cela n'empêche pas le Comte d'Artois de vouloir faire représenter cette pièce en juin 1783 à la cour, sur le théâtre des Menus Plaisirs. La représentation est interdite au dernier moment par le roi. La première représentation privée a lieu chez le comte de Vaudreuil, à l'intention du comte d' Artois et de la princesse de Polignac, en octobre 1783, sans cette fois ci l'intervention du roi pour l'annuler. La première représentation publique a réellement lieu le 27 avril 1784, l'impatience du public, nourrie par ses interminables problèmes de censures, a une grande part dans le succès du Mariage de Figaro ; ainsi, dans la seule année de 1784, on compte déjà soixante sept représentations. C'est le plus grand succès du XVIII° siècle. Cependant, c'est une nouvelle version de la pièce, hispanisée à laquelle ont affaire les spectateurs. Déjouer la censure tout en laissant paraître la critique n'a pas été une tâche facile pour l'auteur. Finalement, Le Mariage de Figaro est l'exemple type d'une pièce engagée sous Louis XVI. Appréciée, censurée puis adulée, elle fait l'objet de polémiques auprès du public qui l'adopte finalement. L'auteur, indéniablement à présent auteur des Lumières fait gagner un valet sur son maître ce qui, d'un point de vue actuel est très cohérent avec le fait que la période est pré révolutionnaire.

«

La censure est née au XVI° avec la diffusion du livre due au développement de l'imprimerie et avec le mouvement de la réforme.

Au départ, c'est la faculté dethéologie de paris qui s'occupe de l'examen des livres.

Quatre docteurs de cette faculté s'en occupaient mais peu à peu, ce sont des censeurs royaux qui sontnommés à titre permanent en dehors de la faculté..Le nombre des censeurs augmente : cent vingt huit en 1763 et cent soixante dix huit en 1789.

Ils se divisenten neuf thèmes : théologie, la jurisprudence, l'histoire naturelle, la médecine, la chirurgie, les mathématiques, les belles lettres, l'histoire la géographie, lanavigation, les voyages et estampes.

D'ailleurs, Figaro dit ironiquement qu'il ne doit pas parler dans ses écrits « ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, nide la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose » (l.38-39) et qu'ilpeut sinon « tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs » (l.40).

Les censeurs sont nommés par le chancelier ou le directeur de lalibrairie.

Il y avait un censeur spécial dit censeur de police pour les pièces de théâtres, un autre pour les brochures n'excèdent pas deux feuillets.

Chaque ouvrage et journaux doivent être autorisés par l'administration qui peut les refuser de manière arbitraire.

Le bureau de la Librairie dépend du Chancelierqui a le pouvoir sur les universités et académies et qui est le premier des grands officiers de la couronne.

Le directeur de la Librairie est chargé desautorisations, son pouvoir en ce qui concerne le respect de la censure est immense.

Le Chancelier nomme les censeurs, donne les permissions et les privilègespour imprimer.

Lorsqu'un ouvrage est publié sans son accord, il est dit outrageux et des poursuites sont susceptibles d'être engagées contre leur auteur etl'imprimeur.

En vertu d'une déclaration royale du 10 mai 1728, le premier peut être banni hors de France.

Cette déclaration énonce que seront punies « toutesles atteintes à l'autorité royale, à la religion ou à la paix publique ».

Le deuxième encourt les peines du carcan et des galères.

La grande figure de la Librairie est Malesherbes (1721-1794) mais au moment de la parution du Mariage de Figaro, c'est le Chancelier René Nicolas CharlesAugustin de Maupeou qui prend les décisions depuis 1768.

Avant lui, son père fait un bref passage à ce poste : une journée.

Il fait partie d'« un de ces puissantsde quatre jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent » (l.30).

Il est possible de choisir son censeur : si le premier ne convient pas, l'auteur peut en désigner un deuxième.

Il peut aussi présenter un ouvrage déjà presqueimprimé plutôt qu'un manuscrit, il peut faire imprimer à l'étranger comme le fait Montesquieu ou publier sous le nom d'un auteur décédé.

Il a également lapossibilité de lancer dans la circulation des ouvrages prohibés ou supprimés.

Théoriquement, la censure devrait être très sévère mais dans la pratique elle est plutôt souple pour l'époque.

Certaines lois sont très dures comme ladéclaration du 16 avril 1957 qui punit de mort tous ceux qui seraient accusés d'avoir composé, imprimé, vendu, colporté, des écrits tendant à attaquer lareligion, à émouvoir les esprits à porter atteinte à l'autorité royale, à troubler l'ordre et la tranquillité publique.

Mais elles n'ont pas vocation à être appliquées defaçon durable.

Elles ne le sont qu'en cas d'évènements exceptionnels.

La répression est douteuse et intermittente mais pas nulle.

Beaucoup d'écrivains seretrouvent à la Bastille, à Vincennes, à Fort L'Évêque ou encore à Saint Lazare.

Au delà de la censure gouvernementale, l'auteur s'expose à la censure parlementaire et cléricale.

En effet « un envoyé [...] se plaint que [Figaro] offense dans[ses] vers la Sublime Porte » (l.19).

La plupart des œuvres philosophiques et économiques du XVIII° sont brûlées, supprimées, condamnées ou interdites parordre du parlement comme Le contrat social de rousseau ou les Lettres philosophiques de Voltaire.

L'Esprit d'Helvétius est censuré par la Sorbonne, supprimépar arrêt du conseil le 10 août 1758 condamné par mandement de l'archevêque de Sens du 22 novembre 1758, brûlé par arrêt du parlement de paris du 6février 1759, condamné en outre par l'assemblée du Clergé en 1765.

Beaumarchais parle d'une « comédie flambée » (l.21).

Tous ces actes cependant étaientfinalement plus publicitaires que préjudiciables.

Les feuilles périodiques étaient soumises à une censure très sévère.

La Gazette de France eut longtemps seule le privilège des nouvelles politiques.

Mais, ni lespénalités énoncées dans l'ordonnance de 1764 sur les gazettes, ni les lettres de cachet ne pouvaient arrêter les nouvelles à la main.

Les bureaux du chancelieret ceux du lieutenant général de police étaient souvent en conflit sur les mêmes objets.

Malgré ce contrôle très poussé, le mouvement des lumières à un rôlesignificatif dans le développement de la presse.

Beaumarchais y fait référence aux lignes 36 et 37, quand il écrit « un système de libertés sur la vente desproductions, qui s'étend même à celle de la presse ».

Le mouvement permet la circulation des idées et de la critique par elle.

Les journaux, favorables ou non àces opinions font paraître des résumés de livres ou de spectacles : l'opinion publique est orientée mais un message est passé.

C'est la censure qui fait parfois le succès des œuvres.

Si elles ont des difficultés à se faire accepter par le pouvoir, c'est que leur contenu a tendance à remettreen cause le système en place.

L'esprit des Lumières est dans cette logique de critique, et pour certains de ses auteurs, elle se tourne vers la noblesse et sesprivilèges.

Ici, Beaumarchais réalise une analyse de la société, avec ses injustices et ses marginaux.

I.La satire sociale : une critique dans l'esprit des Lumières ?

1.La Noblesse de la fronde à 1784

« Noblesse, fortune, un rang, des places [,,,] qu'avez vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus.

», Tels sont lerésumé et la critique que fait figaro aux lignes 6 et 7,Issue de l'association au XI e siècle entre l'aristocratie foncière et la société chevaleresque, la noblesse s'identifie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, à des valeursmilitaires qui doivent justifier leurs privilèges.

La noblesse est composée majoritairement de propriétaires fonciers et d'exploitants agricoles.Celle de France est la plus petite d'Europe notamment comparée à l'Espagne.Sa supériorité est seulement historique comme nous le fait penser figaro en parlant du comte Almaviva « Parce qu' [il est] un grand Seigneur, [il se croit] ungrand génie! » à la ligne 5 et sa représentation, est liée à l'image que la société qui la crée et la subit se fait d'elle.

Elle s'enracine dans l'idée de représentationsociale comme objet de concurrence ou d'imitation.

Une part de sa survie dépend de la volonté de la non-élite, à vouloir la mimer ou la mettre en cause,l'admirer ou la contester, la rejoindre ou la remplacer.L'élite de la noblesse est placée dans l'administration, l'armée, la justice, en fonction de leur capacité et de leur valeur et elle est en position d'indépendanceface au despotisme ministérielle.

Ceux sont les meilleurs qui doivent être mis en place, comme le pense Saint Simon, ce sont les gens d'une « certaineconsistance » ceux qui par leur naissance et leur « établissement » sont les plus attachés au bien de l'Etat,Depuis Louis XIV et la fronde, les nobles étaient devenus les contestataires privilégiés du pouvoir, ils ressentaient les excès de l'absolutisme.

Mais la noblesseest multiple et la petite et moyenne noblesse des provinces s'accommode de l'absolutisme tant que ses privilèges sont garantis par le roi et comme cela fut demoins en moins le cas, peu à peu cette noblesse se rallie au principe d'une monarchie limitéLa noblesse ouvre la voie, à une politique dont la critique devait mettre à bas, peu à peu les fondements de l'absolutisme et à l'envie d'une monarchiearistocratique dont le pouvoir serait segmenté, partagé entre les puissances et les dignités c'est à dire les mérites.Tout au long du siècle des lumières, les nobles se sont voulus représentants d'une Nation naissante et cette notion se concevait à travers eux, ils ouvraient labrèche par où passera l'affirmation de la Nation mais cette fois-ci élargie à la totalité des citoyens..

La pensée nobiliaire avait fait de l'absolutisme sa cible privilégiée parce que la crise dont elle souffrait, était d'abord politique mais elle ne pouvait critiquer lepouvoir sans s'interroger sur elle même, sans justifier face a lui, ses ambitions et face à la société, son existence, d'où la nécessité de fixer des valeurs deréférence.

Il apparaissait de plus en plus clairement que la sélection sociale pouvait reposer sur d'autres critères que l'hérédité, dès que ce principe se trouvaitposé la noblesse devenait comme un obstacle au progrès.

Avant tout le second ordre aspirait à devenir une classe de puissants par l'emploi de la force et lebiais de l'hérédité mais, peu à peu ils perdent de leur influence locale et ont conscience de leur déchéance, seuls les aristocrates s'enfoncent dans leur traditioninégalitaire.

Mais la noblesse continue de séduire et de fasciner.Ici, le portrait fait des grands seigneurs est très sévère et c'est sûrement avec plaisir que Beaumarchais analyse une partie du reste du peuple avec la situationde bourgeois de Figaro et le statut de femme de Suzanne.

2.Les émergences au sein du peuple sous Louis XVI

Depuis le début du siècle, l'ascension des bourgeois ne cesse de croître et notamment par l'accès à des professions libérales.

Ils aspirent pour beaucoup àdevenir nobles.

Une autre bourgeoisie émerge, celle des artisans et des négociants.

Ceux-ci ont des difficultés à entrer dans le monde politique et ont desaspirations qui s'éloignent du catholicisme.

Il leur est donc difficile de progresser réellement dans cette société.

Ici, Figaro a des difficultés à s'en sortir, il« étudie la chimie, la pharmacie, la chirurgie ; et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine [lui] mettre à la main une lancette vétérinaire ».

Preuve que lesystème ne s'embarrasse pas des questions de justice envers les plus méritants.

C'est une sorte de méritocratie que prône ici Beaumarchais, tout du moins, ildénonce l'impossibilité de s'en sortir, si le hasard de la naissance n'a pas été positif.

Cependant, plusieurs fois il fait allusion au fait qu'il est possible de s'en sortir par l'écriture puisque Figaro « décide de [se] lancer à corps perdu dans lethéâtre », à sa sortie de prison, il « taille encore [sa] plume ».

D'ailleurs, les gens de lettres appartiennent presque à une catégorie sociale particulière même s'ilest impossible d'en parler comme telle.

Cependant, c'est dans la bourgeoisie qu'émergent beaucoup d'écrivains.

Ils peuvent vivre du journalisme ou mêmecomme de découvertes techniques récompensées par le roi.

Ainsi Beaumarchais invente l'échappement des montres.

En 1777, il obtient le droit que les auteurstouchent de l'argent sur les représentations, leur donnant plus de droits.

Le nombre de gens de lettres croient inlassablement de 1750 jusqu'à la révolution.

A la.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Commentaire sur le Mariage de Figaro extrait de l'acte III scène 16

- Commentaire acte III scène 15 le mariage de Figaro

- Commentaire composé : Le Mariage de Figaro ; Beaumarchais. Acte V scène 7.

- Acte II scène 21 du mariage de Figaro (Commentaire)

- Commentaire Acte V, scène 3 Le Mariage de Figaro (Commentaire)