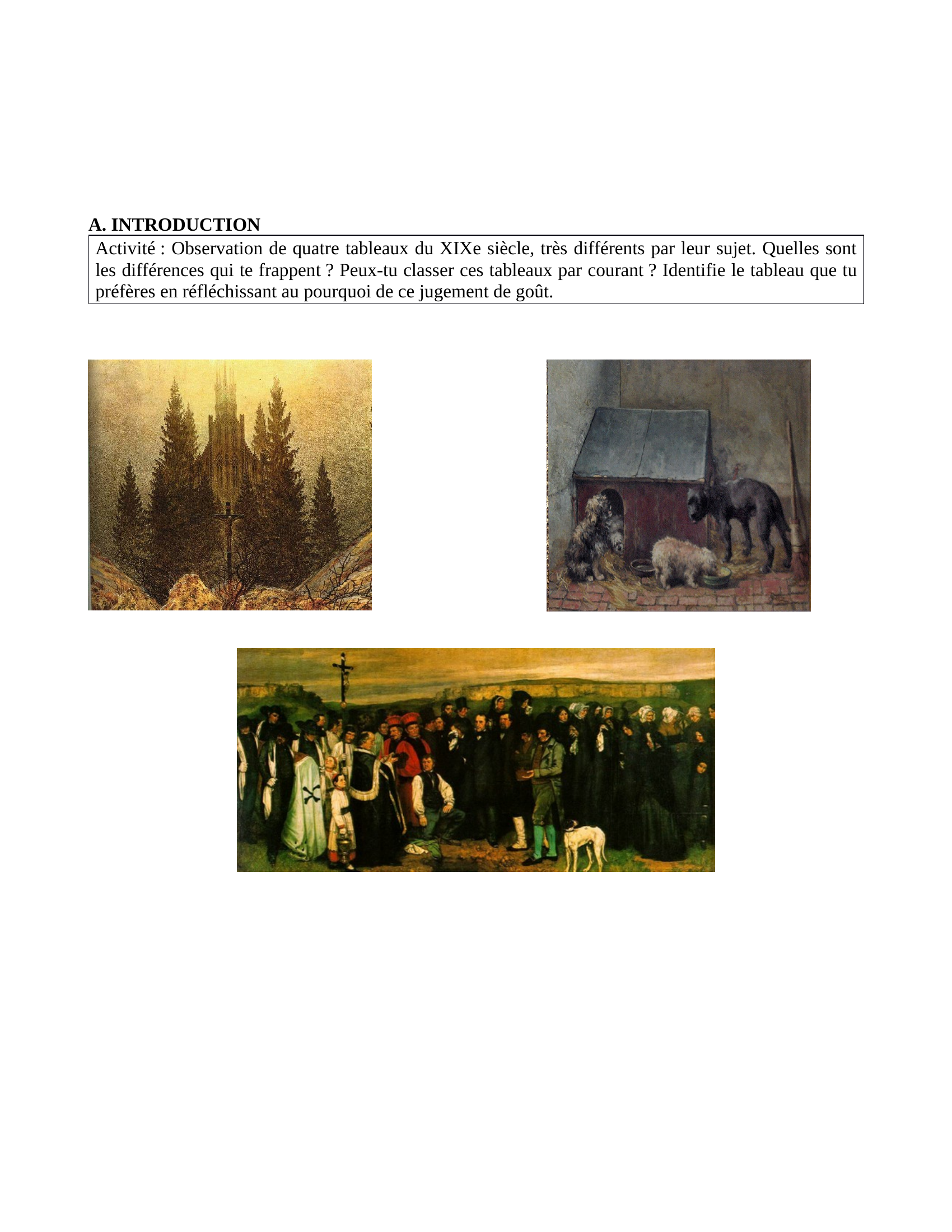

Parcours 3 - La littérature du XIXe siècle Séquence 2 - Le Réalisme Introduction Naissance du réalisme Ses caractéristiques Etude de textes : A table ! Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1re partie chapitre IV Honoré de Balzac, Eugénie Grandet + Travail d'analyse littéraire Comtesse de Segur, L'auberge de l'Ange Gardien, chapitre XXIII Marc Antoine de Saint-Amant, Le melon, Les OEuvres, III Travail d'analyse et d'écriture sur une peinture A. INTRODUCTION Activité : Observation de quatre tableaux du XIXe siècle, très différents par leur sujet. Quelles sont les différences qui te frappent ? Peux-tu classer ces tableaux par courant ? Identifie le tableau que tu préfères en réfléchissant au pourquoi de ce jugement de goût. G.D. Friedrich, La croix et la cathédrale dans les montagnes, 1818. J. Stobbaerts, Les Chiens, vers 1885. G. Courbet, Un enterrement à Ornans, 1849-1850. G. Wappers, Episode des journées de septembre 1830, 1835 Un enterrement à Ornans fit scandale parce que la démarche de Courbet est alors radicalement novatrice: il utilise une toile de dimensions ordinairement réservées à la peinture d'histoire, qui est un genre noble, pour représenter un sujet banal de la vie quotidienne. Il subvertit ainsi les codes de la peinture et les canons du Beau en accordant une grande importance (concrète et symbolique) à un sujet bas. Le tableau a donc suscité de vives polémiques, parmi lesquelles ce mot d'un critique: «c'est à vous dégoûter d'être né à Ornans». Un autre déclara: «On dirait que son pinceau se complaît dans l'imitation systématique de la nature triviale et hideuse, que ses préférences s'adressent au type grotesque, à toutes les difformités de la laideur physique.» Lecture des commentaires comparatifs qui suivent. Le sublime et la bassesse Qu'il y a loin de l'élévation grandiose du tableau de Friedrich, le grand peintre romantique allemand, un réalisme dégoutant de celui de Stobbaerts, obscure peintre flamand ! Le premier donne du monde une vision sublime : l'âme du public ne peut que s'évader face au spectacle du religieux dans la pureté des cimes. Le second nous entraîne dans la fange d'une étable, c'est-à-dire ce qu'il y de plus bas et de moins poétique au monde. Le cul des vaches et des cochons mérite-t-il de figurer aux cimaises de nos musées alors qu'il suffit de pousser la porte d'une ferme pour les contempler - et les respirer - à l'aise. Quel prosaïsme stupide que celui de Stobbaerts, qui consiste à reproduire imparfaitement ce que la photographie rendrait beaucoup plus fidèlement ! Que la peinture, et l'art en général, contribue à nous élever l'âme au lieu de nous traîner dans la bassesse ! Du romantisme au réalisme Typique de l'art romantique, le tableau de Gustave Wappers évoque de façon idéalisée la Révolution belge de 1830, qui a mené à l'indépendance de notre pays. Le peintre n'a guère le souci de représenter les événements historiques tels qu'ils se sont déroulés ; il magnifie l'héroïsme du peuple, qui donne son sang sur les barricades de Bruxelles pour gagner sa liberté. Vers 1850, Gustave Courbet entre en guerre contre la conception idéalisée du monde que défendent les romantiques. L'artiste français, qui a fait scandale à son époque, a le souci de peindre une scène banale, avec des gens ordinaires, représentés sans complaisance. Courbet fera école dans la seconde moitié du XIXe siècle : il influencera non seulement d'autres peintres mais aussi des écrivains. Constat ? Les deux textes opposent romantisme et réalisme mais le font de manière différente. Le premier vise à persuader le lecteur et le second à informer. Les élèves dressent à ce stade un premier relevé des caractéristiques du réalisme en opposition à celles du romantisme. Mise en commun orale. B. NAISSANCE DU REALISME En 1846, suite à des conditions météorologiques défavorables, la France subit une crise agricole qui engendre des troubles économiques et sociaux. Ceux-ci conduiront, en 1848, au soulèvement des Parisiens qui parviendront à prendre le contrôle de la capitale. Cependant, la révolution française de 1848 est une déception : elle débouche sur le second empire qui durera trois ans. C'est l'échec de l'individualisme qui n'aura plus beaucoup le droit de s'exprimer pendant le Second Empire (régime autoritaire). La population française renonce à l'espoir d'une société plus juste et plus humaine et cela pousse les écrivains romantiques à se réfugier dans des rêves purement artistiques. En effet, les romantiques rédigent des textes dans lesquels l'espoir et le changement de la vie sociale sont toujours possibles. Le peuple leur tournant le dos, ne croyant plus en eux, beaucoup d'écrivains de ce courant s'exilent alors (ex : Sand, Hugo). A partir de cette révolution va naître la contestation des valeurs établies par le romantisme, d'où la prolifération des mouvements, courants et écoles : réalisme, naturalisme et symbolisme. Vers 1850, le goût pour les sciences grandit, et plus spécifiquement celui pour le positivisme, qui aura une grande influence sur le réalisme. De 1850 à 1890 (réaction contre le romantisme), c'est le triomphe du réalisme (étendu au naturalisme). C. Ses caractéristiques : Pour les réalistes, la littérature doit avoir une exigence scientifique de précision et de rigueur dans l'observation et l'expression, pour atteindre le vrai. Le réalisme se définit donc par opposition au romantisme, dont il prolonge pourtant certains traits (individualisation des personnages, ouverture à la diversité des classes sociales et à la banalité du quotidien, volonté de contribuer au progrès de l'homme), mais avec d'autres formes et moyens. Une attention aux questions individuelles et sociales du temps présent plutôt qu'à l'histoire passée ou aux grandes figures mythiques. Ne pouvant plus, après juin 1948, rêver d'intervention directe dans la vie politique, les réalistes décrivent les mécanismes sociaux et leurs effets pervers. Ils le font souvent dans de grandes fresques qui intègrent la diversité sociale et la profondeur temporelle (histoires d'une ou plusieurs générations, cycles romanesques avec retour des personnages d'une oeuvre à l'autre). Un privilège accordé au roman et à la nouvelle, qui, plus souples et moins marqués par les traditions littéraires, deviennent des genres dominants, au point que le courant s'identifie pratiquement à eux. Une recherche de la vraisemblance plutôt que de modèles idéalisés. D'où le choix de personnages ordinaires, voir médiocres, de situations triviales, souvent tirées de faits réels. D'où aussi des descriptions qui, pour matérialiser personnages, lieux et objets, ne reculent pas devant certains détails jusque là interdits (voir procès d'immoralité intenté à Flaubert pour Madame Bovary). Ses grands représentants : Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Stendhal Jean-François Millet (1814-1875) : peintre réaliste (voire naturaliste). Les peintres réalistes puisent leurs sujets dans « les choses réelles et existantes » : les scènes de la vie quotidienne. Millet s'attache ici à représenter avec réalisme et délicatesse un aspect de la vie quotidienne des campagnes de son temps. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, le développement au sein du monde paysan d'une piété plus profonde et plus personnelle voit le jour. La prière de l'angélus est tout à fait représentative de cette sensibilité. Etude de textes : A table ! Il s'agit d'un groupement de textes dont le sujet central est la nourriture : repas de fête, aliments généreusement partagés ou parcimonieusement distribués, aliment chanté... J'ai réuni 2 textes réalistes de Flaubert et Balzac, un texte de la Comtesse de Ségur, et un poème de Saint-Amant. Le mouvement littéraire à étudier est le réalisme, mais j'en ai débordé pour permettre un éclairage en contraste, par genre et par époque. Gustave FLAUBERT (1821-1880), Madame Bovary, 1857, 1° partie, chapitre IV Résumé : Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1857) Madame Bovary, de Gustave Flaubert, commence lorsque Charles Bovary est encore un adolescent, incapable de s'adapter à sa nouvelle école et ridiculisé par ses nouveaux camarades de classe. Il restera médiocre et terne. Après de laborieuses études de médecine, il devient un médecin de campagne de second ordre. Sa mère le marie avec une veuve bien plus âgée que lui qui mourra peu de temps après, presque ruinée par son notaire qui a disparu avec sa fortune. Charles tombe bientôt amoureux d'Emma Rouault, la fille d'un patient, élevée au couvent, et lui demande de l'épouser. Ils s'installent à Tostes, un village normand où Charles exerce la médecine. Mais le mariage ne répond pas aux attentes romantiques d'Emma. La réalité ne correspond pas à ce qu'elle a lu dans les livres : jeune fille, elle a rêvé de l'amour et au mariage comme d'une solution à tous ses problèmes. Tandis de Charles, un peu frustre, mal dégrossis, est au comble du bonheur avec cette épouse qu'il trouve parfaite. À la suite d'un bal extravagant à la Vaubyessard, chez le Marquis d'Andervilliers, Emma se réfugie dans le souvenir de cette soirée et commence à rêver d'une vie sans cesse plus sophistiquée. Elle rêve de Paris, lit Balzac et Eugène Süe, s'ennuie et déprime quand elle compare ses fantasmes à la réalité de monotonie de la vie du village, et finalement son apathie la rend malade. Lorsqu'Emma tombe enceinte, Charles décide de déménager dans une autre ville dans l'espoir d'améliorer sa santé. À Yonville-L'Abbaye, les époux Bovary rencontrent Homais, le pharmacien de la ville, un moulin à paroles pompeux qui s'écoute parler et Léon Dupuis, un clerc de notaire, qui, comme elle, s'ennuie à la vie rurale et aime s'évader à travers des romans romantiques. Ils se trouvent des goûts communs. Emma donne naissance à sa fille Berthe. Déçue, elle aurait aimé avoir un fils, elle continue d'être déprimée. Emma et Léon entretiennent une relation platonique et romantique. Cependant, quand elle se rend compte que Léon l'aime, elle culpabilise et se donne le rôle d'une épouse dévouée. Léon se fatigue d'attendre et, croyant qu'il ne pourra jamais posséder Emma, part étudier le droit à Paris. Emma n'en est que plus triste. Bientôt, à une foire agricole, elle se laisse séduire par un riche voisin nommé Rodolphe Boulanger, attiré par sa beauté : c'est une liaison passionnée. Emma est souvent indiscrète, si bien que tous les habitants jasent à son sujet. Charles, cependant, ne soupçonne rien. Son adoration pour sa femme et sa stupidité se combinent pour le rendre sourd à tous les ragots. Sa réputation professionnelle subit un coup dur quand, poussé par Homais et par Emma, il tente une opération chirurgicale pour traiter un homme pied-bot d'Hippolyte, le garçon d'écurie de l'auberge, et finissent par devoir faire appel à un autre médecin pour amputer la jambe. Dégoûté de l'incompétence de son mari, Emma se jette avec encore plus de passion dans sa liaison avec Rodolphe qui ne la traite pas très gentiment. Elle emprunte de l'argent pour lui acheter des cadeaux et suggère qu'ils s'enfuient ensemble et avec Berthe en Italie. Il acquiesce mollement. Mais, assez rapidement, Rodolphe, blasé et mondain, s'ennuie des affections exigeantes d'Emma. Refusant de s'enfuir avec elle, il la quitte. Désespérée, Emma tombe malade et envisage même de se suicider. Au moment où Emma reprend pied, Charles est en difficulté financière : il a dû emprunter de l'argent pour payer les dettes de sa femme mais aussi son traitement. Pourtant, il décide de l'emmener à l'opéra dans la ville voisine de Rouen. Là, ils retrouvent Léon. Cette rencontre ravive la vieille flamme romantique entre Emma et Léon, et ils s'engagent cette fois dans une histoire d'amour Emma s'enivre de ses voyages hebdomadaires à Rouen. Elle accumule les dettes à l'usurier Lheureux, qui prête de plus en plus d'argent à des taux d'intérêt exagérées. Elle est de moins en moins discrète avec Léon. Si bien qu'à plusieurs reprises ses connaissances sont à deux doigts de découvrir son infidélité. Au fil du temps, Emma s'ennuie avec Léon et r&e...