LEIRIS Michel : sa vie et son oeuvre

Publié le 15/01/2019

Extrait du document

LEIRIS Michel (1901-1990). «Laisser les mots s’animer, écrit Michel Leiris en 1939, se dénuder et nous montrer par chance, le temps d’un éclair osseux de dés, quelques-unes de nos raisons de vivre et de mourir, telle est la convention du jeu ». Le jeu et les mots : tout Leiris est là. Pour cette raison, son œuvre est une des plus modernes du xxc siècle, parce qu’elle en délimite à elle seule tout l’horizon : une aventure passionnée dans ce wonderland qu’est le langage, étrange royaume dont on revient, comme Alice, revêtu d’ombre.

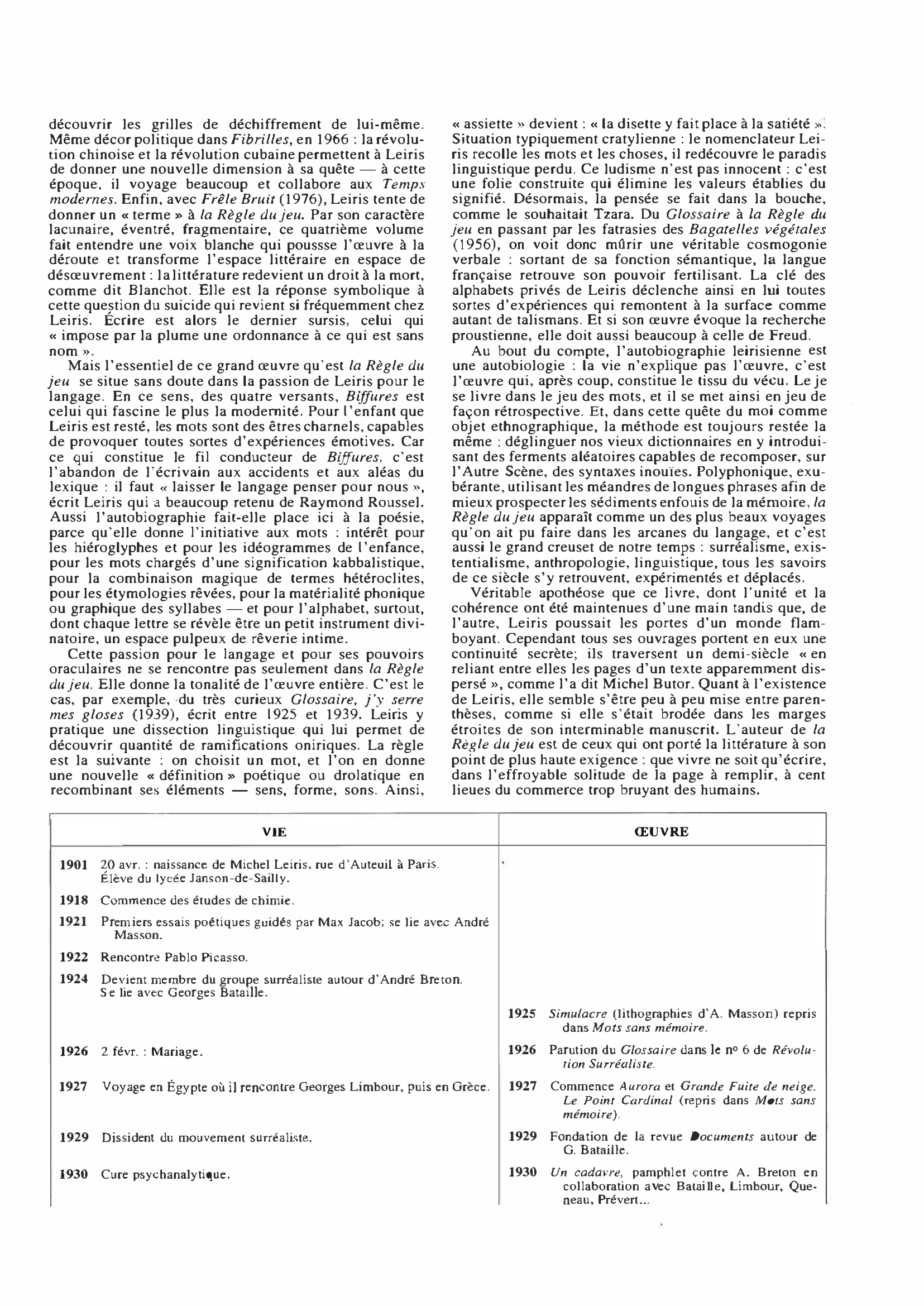

C’est par la poésie que commence Leiris. En 1925, avec ce « puzzle de mots » qu’est Simulacre, il donne son premier recueil placé sous le signe de Max Jacob et surtout du surréalisme, que son ami André Masson lui a fait découvrir. Deux ans plus tard, il passe au récit, et c’est le Point cardinal : une longue dérive onirique où les formes diurnes des apparences sont aspirées par celles du songe, tandis que se télescopent lapsus et hallucinations, calembours et calligrammes. Même climat dans Aurora, écrit en 1927-1928 mais publié en 1946, un second récit qui reflète le goût de Leiris pour l’exploration automatique de l’inconscient et pour la logique du coup de dés : tour à tour eau-rô-râh, or aux rats ou horrora, la nerva-lienne et homophonique Aurora y subit toutes sortes de métamorphoses entre les doigts de fée du prestidigitateur Damoclès Siriel, qui n’est autre que l’anagramme de Leiris lui-même... Ainsi, par-delà les grimoires de ce livre, le futur auteur de la Règle du jeu inaugure ce qui fera l’essentiel de sa quête littéraire : l’autobiographie.

L’année 1929 marque une rupture assez radicale dans l’itinéraire de Leiris. Il rompt en effet avec Breton el avec ce surréalisme débordant auquel le rattachaient ses premiers livres. Il se tourne de plus en plus vers une exploration philosophique de l’écriture, interroge ses rapports avec le sacré et la transgression, et se trouve ainsi très proche des travaux de Georges Bataille, qui anime alors Documents, une revue à laquelle Leiris donnera de nombreux textes — lesquels seront repris dans Brisées. A la même époque, il entreprend une psychanalyse, puis s’intéresse aux mythes et à l’ethnologie : il entre au musée de l’Homme après avoir participé, de 1931 à 1933, à la mission Dakar-Djibouti, que dirige Marcel Griaule, mission dont il rapportera l'Afrique fantôme (1934), le journal souvent désabusé de sa vie sous les tropiques. Cette veine ethnologique se retrouve dans Tauromachies (1937) et dans Miroir de la tauromachie (1938), deux textes somptueux. Si Leiris se consacre à l’art du torero, c’est qu’il y trouve l’illustration vertigineuse d’un cérémonial qui se rapproche étrangement de l’érotisme et du sacré, mais surtout de l’écriture : la mort s’y effleure du bout des doigts. Pour le torero, comme pour le poète et l’amant, écrit-il, « toute l’action se fonde sur l’infime mais tragique fêlure par laquelle se trahit ce qu’il y a d’inachevé (littéralement : d’infini) dans notre condition ».

Ce sens de l’exorcisme se retrouve également dans Haut-Mal (1943), qui rassemble les poèmes que Leiris écrit durant ces années de rupture : l’écriture s’y définit comme une transe sacrée, elle explore musculairement, et presque viscéralement, le cachot intérieur dont le poète-gourou doit se libérer s’il veut devenir un voyant, au sens rimbaldien du terme. Pour Leiris, il est alors temps de se lancer dans sa grande entreprise d’exploration de lui-même. Préfigurant la tétralogie de la Règle du jeu, il publie en 1939 un de ses livres autobiographiques les plus importants, l'Age d'homme, où l’on voit se déployer la chorégraphie tragique d’une tauromachie intime menacée par « la corne acérée » de la mort.

Poursuivant sur le papier sa propre psychanalyse et la disposant en une sorte de photomontage, Leiris livre dans TAge d'homme ses souvenirs d’enfance, ses terreurs inavouées, ses fabulations enfouies, ses rêves, son imagerie personnelle. Profitant du choc émotif qu’il reçut un jour devant la Lucrèce et la Judith de Cranach, il met à nu ses obsessions sentimentales ou sexuelles, montre le dessous des cartes sans crainte de se compromettre. Variation sur l’amour et sur la mort, l'Age d'homme est une levée des censures qui dispose le fantasme comme de la « limaille autour des branches d’un aimant ». Cet aimant qui transmue en poésie — par une sorte d’opération alchimique — ce qui, ailleurs, n’aurait guère dépassé l'indiscrétion ou l’indécence. Là est bien le génie de ce livre : la banalité y devient mythique, fabuleuse.

On est donc loin d’une littérature de confidence ou de confession : l'Age d'homme est au contraire une effraction du sujet. Pris dans la logique dévorante d’un langage qu’il met en branle mais qu’il finit par ne plus pouvoir contrôler, Leiris y est littéralement décapité. Dès lors, si son autobiographie peut se comprendre comme l’aveu d’un enfant du siècle, elle est tout autant un suicide dans le langage, ce langage dont la force boulimique échappe à la maîtrise du scripteur : un être se met en scène, et, à mesure qu’il réinvente sa propre légende, il se met à mort, victime et bourreau à la fois. Jamais autant qu’ici l’écriture n’aura fait entendre la rumeur anonyme du thanatos. Comme si la langue, une fois amorcée, prenait l’écrivain à revers pour devenir une messagère d’outretombe. Ce qui se dégage ici, c’est donc le brouillage paradoxal du « je parle » par le « ça parle ». Commentant l'Age d'homme, Maurice Blanchot a parfaitement compris l’enjeu mortifère et posthume de l’autobiographie, qui en vient finalement à défaire le sujet au lieu de le construire : l’exact contre-pied du narcissisme. Ce livre, écrit Blanchot, « est ce regard lucide par lequel le je, pénétrant son obscurité intérieure, découvre que ce qui en lui regarde, ce n’est plus le je structuré du monde, mais déjà la statue monumentale, sans regard, sans figure et sans nom : le il de la mort souveraine ». Ainsi l'Age d'homme est-il une façon de « changer la vie » contre la mort, de la focaliser sous le rituel essentiellement verbal d’une dépense expiatoire. « Je me conduis toujours, écrit Leiris, comme un maudit qui poursuit éternellement sa punition, qui en souffre, mais qui ne souhaite rien tant que pousser à son comble cette malédiction ». Cette logique du pire explique sans doute le caractère inachevé — et inachevable — de l’autobiographie de Leiris. Elle occupera désormais l’essentiel de son œuvre : utilisant cette fois des unités beaucoup plus larges que l'Age d'homme, l’entreprise monumentale de la Règle du jeu va s’étendre sur près de trente ans.

Quatre titres composent cette longue prolifération qu’on a pu comparer aux Essais de Montaigne. Rédigé en majeure partie pendant l’Occupation, Biffures (1948) remonte à l’enfance et s’attache essentiellement aux premiers souvenirs concernant le langage. Comme dans les volumes ultérieurs, Leiris y utilise une méthode qui lui vient de l’ethnologie : il travaille à partir de fiches dont le désordre même est créateur, car le brassage aléatoire permet de créer de nouvelles affinités et de lever certaines censures que la mémoire seule n’est pas capable de vaincre. Publié en 1955, Fourbis poursuit l’inventaire des souvenirs et interroge la figure de plus en plus familière de la mort, tout en se situant sur le théâtre concret de l’histoire : Paris, le sud de la France, l’Afrique, les Antilles, voilà les lieux où se retrouve celui qui tente de découvrir les grilles de déchiffrement de lui-même. Même décor politique dans Fibrilles, en 1966 : la révolution chinoise et la révolution cubaine permettent à Leiris de donner une nouvelle dimension à sa quête — à cette époque, il voyage beaucoup et collabore aux Temps modernes. Enfin, avec Frêle Bruit (1976), Leiris tente de donner un « terme » à la Règle du jeu. Par son caractère lacunaire, éventré, fragmentaire, ce quatrième volume fait entendre une voix blanche qui poussse l’œuvre à la déroute et transforme l’espace littéraire en espace de désœuvrement : la littérature redevient un droit à la mort, comme dit Blanchot. Elle est la réponse symbolique à cette question du suicide qui revient si fréquemment chez Leiris. Écrire est alors le dernier sursis, celui qui « impose par la plume une ordonnance à ce qui est sans nom ».

Mais l’essentiel de ce grand œuvre qu’est la Règle du jeu se situe sans doute dans la passion de Leiris pour le langage. En ce sens, des quatre versants, Biffures est celui qui fascine le plus la modernité. Pour l’enfant que Leiris est resté, les mots sont des êtres charnels, capables de provoquer toutes sortes d’expériences émotives. Car ce qui constitue le fil conducteur de Biffures, c’est l’abandon de l’écrivain aux accidents et aux aléas du lexique : il faut « laisser le langage penser pour nous », écrit Leiris qui a beaucoup retenu de Raymond Roussel. Aussi l’autobiographie fait-elle place ici à la poésie, parce qu’elle donne l’initiative aux mots : intérêt pour les hiéroglyphes et pour les idéogrammes de l’enfance, pour les mots chargés d’une signification kabbalistique, pour la combinaison magique de termes hétéroclites, pour les étymologies rêvées, pour la matérialité phonique ou graphique des syllabes — et pour l’alphabet, surtout, dont chaque lettre se révèle être un petit instrument divinatoire, un espace pulpeux de rêverie intime.

«

découvrir

les grilles de déchiffrement de lui-même.

Même décor politique dans Fibrilles, en 1966 : la révolu

tion chinoise et la révolution cubaine permettent à Leiris

de donner une nouvelle dimension à sa quête - à cette

époque, il voyage beaucoup et collabore aux Temps

modernes.

Enfin, avec Frêle Bruit (1976), Leiris tente de

donner un « terme » à la Règle du jeu.

Par son caractère

lacunaire, éventré, fragmentaire, ce quatrième volume

fait entendre une voix blanche qui poussse l'œuvre à la

déroute et transforme l'espace littéraire en espace de

désœuvrement : la littérature redevient un droit à la mort,

comme dit Blanchot.

Elle est la réponse symbolique à

cette question du suicide qui revient si fréquemment chez

Leiris.

Écrire est alors le dernier sursis, celui qui.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- ZÉVACO Michel : sa vie et son oeuvre

- RÈGLE DU JEU (la) de Michel Leiris (résumé et analyse de l'oeuvre)

- VIE PRIVÉE DE MICHEL TEISSIER (La). (résumé & analyse de l’oeuvre)

- VIE DE MICHEL-ANGE. (résumé & analyse de l’oeuvre)

- Larionov, Michel - vie et oeuvre du peintre.