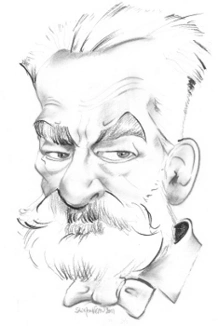

Victor Hugo, Les Misérables, 1862, 1ère partie, Livre 7ème, Chapitre 3 : Une tempête sous un crâne de « Il se demanda donc où il en était... » / « Pour la 1ère fois depuis 8 années » à «...c'était en sortir en réalité.»)

Publié le 21/01/2022

Extrait du document

«

sa véritable identité et en laissant accuser à sa place Champmathieu.

Mais

cette décision ne lui procure pas la joie attendue.

L'ancien forçat se trouve

dans l'obligation de continuer à se sonder comme l'exprime la conjonction

de coordination à valeur de conséquence « donc ».

« Il se demanda

donc

où il en était » (ligne.

1) .

L'expression « où il en était » signale,

quant à elle, le nécessaire « état des lieux » auquel doit se livrer Jean

Valjean.

Le choix de la focalisation interne , amorcée par les verbes utilisés par le

narrateur, nous permet donc d'épouser le point de vue du personnage qui

poursuit son introspection : « Il

s’interrogea sur cette « résolution

prise ».

Il se confessa à lui-même que tout ce qu’il venait

d’arranger

dans son esprit était monstrueux, que « laisser aller

les

choses, laisser faire le bon Dieu », c’était tout simplement

horrible » ( ligne 3) Ces verbes : (« se demander » ( l.

1),

« s'interroger » (l.1), « se confesser » (l.

1) sont soumis à une gradation.

Chacun d'eux signale un degré supplémentaire d'approfondissement dans

l'auto-analyse engagée.

« Se demander », terme un peu vague, conserve

une certaine neutralité, alors que « s'interroger » accentue l'effort de

discernement, donne à l'entreprise un cadre plus formel.

L'emploi du

verbe « se confesser » rend compte de la dimension religieuse de la

réflexion dont l'issue a une portée hautement morale : faire le choix du

Bien ou du Mal.

C'est bien d'un homme seul face à sa conscience, seul

face à Dieu dont nous parle ici le narrateur.

Il s'agit dans les trois cas de verbes pronominaux qui montrent l'activité

réflexive entreprise par le maire de Montreuil, activité réflexive renforcée,

pour le dernier, par le COI« à lui-même » (l.

2).

Le fait de mettre entre guillemets l'expression « la résolution prise »,

montre la mise à distance de cette décision .

Cela est d'ailleurs confirmé

par la périphrase « tout ce qu'il venait d 'arranger dans son esprit » (l.2)

le verbe « arranger » rendant compte du « bricolage » moral orchestré

par l'ancien forçat.

De plus, Jean Valjean fustige durement cette première

résolution en recourant à des adjectifs dévalorisants tels « monstrueux »,

« horrible ».

Le protagoniste questionne d'autres formules, exprimées par lui en

pensée : « laisser aller les choses, laisser faire le bon Dieu » (l.3) et

s'indigne de la passivité qui allait être la sienne.

Cette passivité est rendue

par la périphrase verbale « laisser +infinitif » où le semi-auxiliaire dit

l'absence de volonté exercée par le sujet.

La passivité est ici synonyme de

lâcheté et de manquement grave à la morale « dernier degré de l'indignité

hypocrite, « crime ».

Les lignes suivantes prennent la forme d'un monologue intérieur qui

précipite le lecteur au sein de la conscience torturée de l'ancien bagnard.

«

Laisser s’accomplir cette méprise de la destinée et des hommes,

ne

pas l’empêcher, s’y prêter par son silence, ne rien faire enfin,

c’était

faire tout ! c’était le dernier degré de l’indignité hypocrite !

c’était

un crime bas, lâche, sournois, abject, hideux ! » (l.

6)Le

narrateur s'efface pour laisser place aux seules pensées de son.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Victor HUGO, Les Misérables, Première partie, Livre quatrième, chapitre 2, 1862.

- Victor HUGO (1802-1885). Le dedans du désespoir. (Livre II, « La chute », chapitre 7.) Les Misérables (Ire partie).

- Victor Hugo : « Misérables » Livre 6 - 4ème partie – Chapitre 11 (commentaire)

- Les Misérables (1862) HUGO - IIe partie, chapitre 10, « Le plateau de Mont Saint-Jean ».

- Victor Hugo, Les Misérables, V, livre 1, chapitre 15 : « la mort de Gavroche ». Commentaire composé