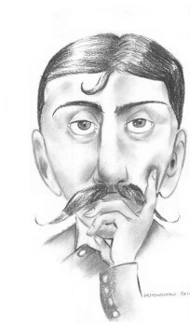

Proust : Réalisme et Littérature

Publié le 29/03/2011

Extrait du document

[...] J'étais déjà arrivé à cette conclusion que nous ne sommes nullement libres devant l'œuvre d'art, que nous ne la faisons pas à notre gré, mais que, préexistant à nous, nous devons, à la fois parce qu'elle est nécessaire et cachée, et comme nous ferions pour une loi de la nature, la découvrir. Mais cette découverte que l'art pouvait nous faire faire, n'était-elle pas, au fond, celle de ce qui devrait nous être le plus précieux, et qui nous reste d'habitude à jamais inconnu, notre vraie vie, la réalité telle que nous l'avons sentie et qui diffère tellement de ce que nous croyons, que nous sommes emplis d'un tel bonheur quand un hasard nous apporte le souvenir véritable? Je m'en assurais par la fausseté même de l'art prétendu réaliste et qui ne serait pas si mensonger si nous n'avions pris dans la vie l'habitude de donner à ce que nous sentons une expression qui en diffère tellement, et que nous prenons au bout de peu de temps pour la réalité même. Je sentais que je n'aurais pas à m'embarrasser des diverses théories littéraires qui m'avaient un moment troublé — notamment celles que la critique avait développées au moment de l'affaire Dreyfus et avait reprises pendant la guerre, et qui tendaient à « faire sortir l'artiste de sa tour d'ivoire «, et à traiter des sujets non frivoles ni sentimentaux, mais peignant de grands mouvements ouvriers, et, à défaut, de foules, à tout le moins non plus d'insifigniants oisifs (« j'avoue que la peinture de ces inutiles m'indiffère assez « disait Bloch), mais de nobles intellectuels ou des héros. D'ailleurs, même avant de discuter leur contenu logique, ces théories me paraissaient dénoter chez ceux qui les soutenaient une preuve d'infériorité, comme un enfant vraiment bien élevé qui entend des gens chez qui on l'a envoyé déjeuner dire : « Nous avouons tout, nous sommes francs «, sent que cela dénote une qualité morale inférieure à la bonne action pure et simple, qui ne dit rien. L'art véritable n'a que faire de tant de proclamations et s'accomplit dans le silence. D'ailleurs, ceux qui théorisaient ainsi employaient des expressions toutes faites qui ressemblaient singulièrement à celles d'imbéciles qu'ils flétrissaient. [...] « Plus de style, avais-je entendu dire alors, plus de littérature, de la vie « ! On peut penser combien même les simples théories de Monsieur de Norpois 2 contre les « joueurs de flûte « avaient refleuri depuis la guerre. Car tous ceux qui n'ont pas le sens artistique, c'est-à-dire la soumission à la réalité intérieure, peuvent être pourvus de la faculté de raisonner à perte de vue sur l'art. Pour peu qu'ils soient par surcroît diplomates ou financiers, mêlés aux « réalités « du temps présent, ils croient volontiers que la littérature est un jeu de l'esprit destiné à être éliminé de plus en plus dans l'avenir. Quelques-uns voulaient que le roman fût une sorte de défilé cinématographique des choses. Cette conception était absurde. Rien ne s'éloigne plus de ce que nous avons perçu en réalité qu'une telle vue cinématographique. A la recherche du temps perdu, le Temps retrouvé (1927), Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome III, p. 881-883.

Liens utiles

- Le réalisme par Gaétan Picon Entre 1850 et 1890 la littérature occidentale est dominée par un mouvement auquel on donne le nom de réalisme : le Naturalisme en est la pointe extrême et la manifestation la plus tardive.

- réalisme magique - littérature.

- réalisme - littérature.

- A la recherche du temps perdu ouvre la voie à une littérature moderne de Marcel Proust

- LE RÉALISME (Histoire de la littérature)