Jean-Léon Gérome, peintre orientaliste français

Publié le 09/01/2015

Extrait du document

«

s'initier aux motifs de !'Anti

quité, qui

vont constituer une

part essentielle de son œuvre.

A

l'automne 1844, Jean-Léon

est de retour

à Paris et entre

dans

l'atelier du peintre suisse

Char l es Gleyre (1806-1874),

dessinateur

et professeur qui

aura

pour élèves Monet, Re

noir, Bazille, Sisley, Whistler.

A

l'époque où se développe

l'éco le réaliste, les tab leaux

extrêmement classiques de

Gleyre paraissent vieillots avec

leurs sujets issus de ! 'A ntiquité

et de la mythologie.

Ses élèves

sont qualifiés de« pompéistes »

ou de « néogrecs », et Géro

me en est

le chef de file.

Lors

que

Paul Delaroche rentre en-

fin de Rome, Gérome quitte

l'at elier d e Gleyre pour deve

nir l'assistant de son premier

maître, qui

l'encourage à pré

senter

ses œuvres au Salon.

Le

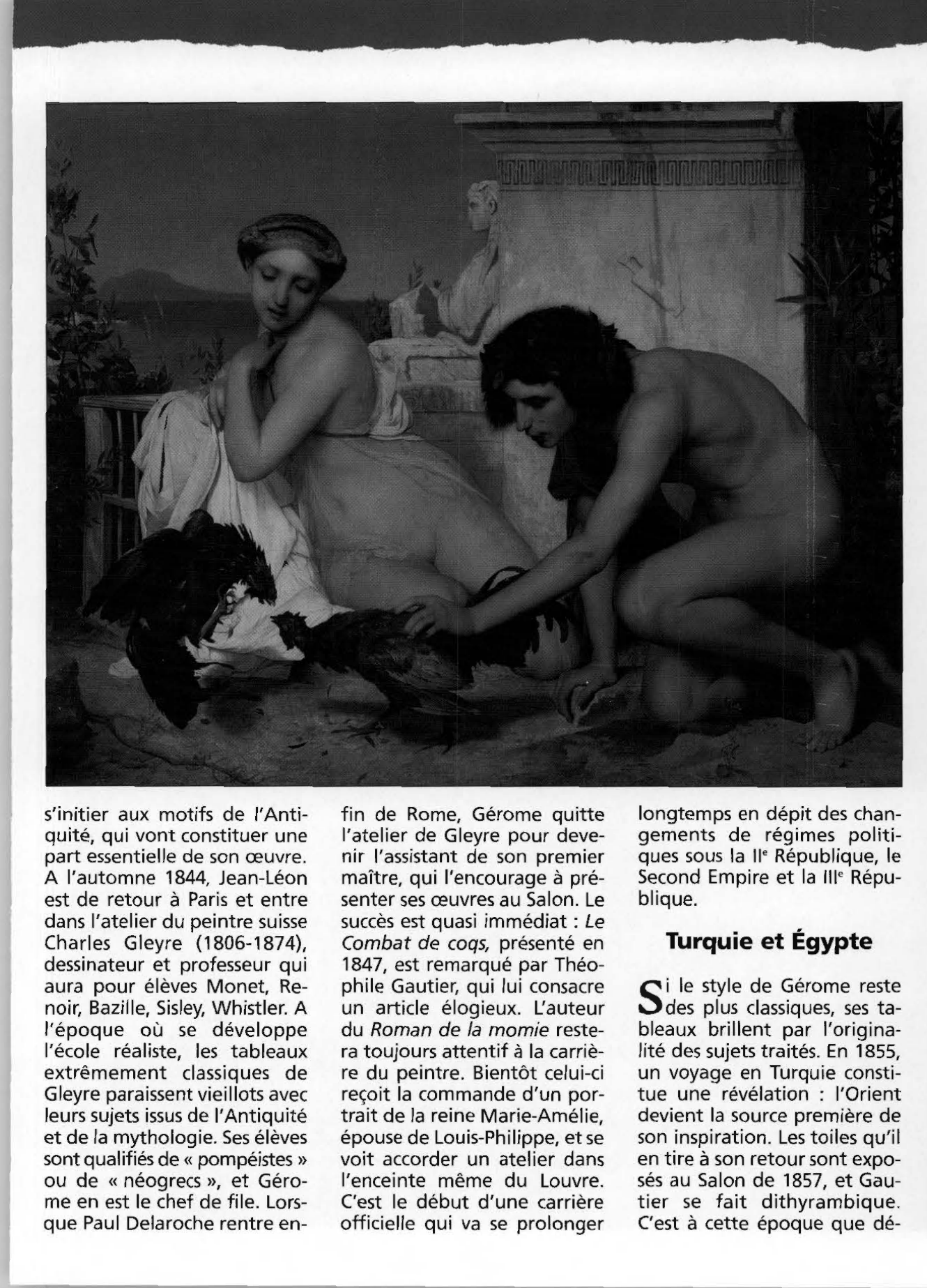

succès est quasi immédiat : Le

Combat de coqs, présenté en

1847, est remarqué par Théo

phile Gautier, qui lui consacre

un

article élogieux.

L'auteur

du Roman de la momie reste

ra toujours attentif à la carriè

re du peintre.

Bientôt ce lui-ci

reçoit la commande d'un por

trait de la reine Marie-Am élie,

épouse de Louis-Philippe ,

et se

voit accorder un atelier dans

l'encei nte même du Louvre.

C'est

le début d'une carrière

officielle qui va se pro longer longtemps

en dépit des chan

gements

de régimes politi

ques sous la Il° Répub lique, le

Second Empire et la Ill° Répu

blique.

Turquie et Égypte

S

i le style de Géro me reste

des plus classiques, ses ta

bleaux bril lent par l'origina

lité

des sujets traités.

En 1855,

un voyage

en Turquie consti

tue une révélation : l'Orien t

devient la source première de

son inspirat ion.

Les toiles qu'i l

en tire à son retour sont expo

sés au Salon de 1857, et Gau

tie r se fait dithyrambique.

C'est à cette époque que dé-.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Dubuffet Jean Peintre français

- Gérôme, Jean Léon - vie et oeuvre du peintre.

- Restout ou Retout Jean, 1692-1768, né à Rouen (Seine-Maritime), peintre français.

- Regnault ( Jean-Baptiste, baron), 1754-1829, né à Paris, peintre français.

- Pougny (Ivan Pouni, dit Jean),1894-1956, né à Kuokkala, peintre français d'origine russe.