RUTEBEUF

Publié le 01/09/2013

Extrait du document

Le mariage ne lui porte pas bonheur; il perd un oeil ( dont mieux voyais), son cheval se brise la jambe, lui-même tombe malade et sa femme lui donne un enfant (Les maux ne savent seuls venir). Ce sont des mois de détresse : la maladie, la faim, le froid, les créanciers. Où sont alors ses amis ? Rutebeuf nous a laissé, sur l'amitié déçue, les vers les plus cruels de notre littérature : L'amour est morte; / Ce sont amis que vent emporte! Et il ventait devant ma porte : / Les emporta.

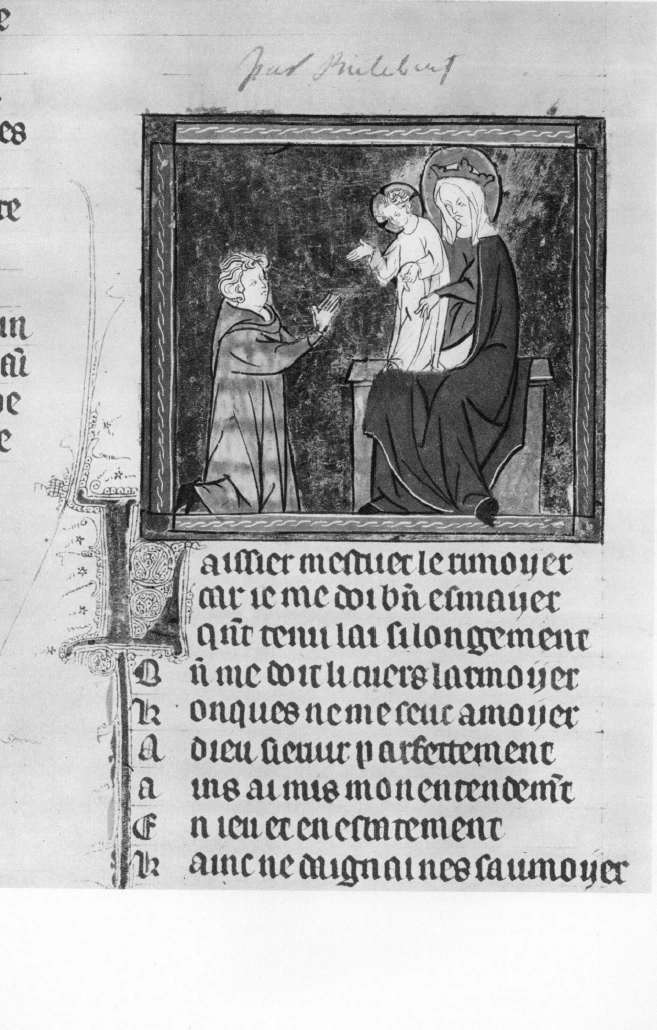

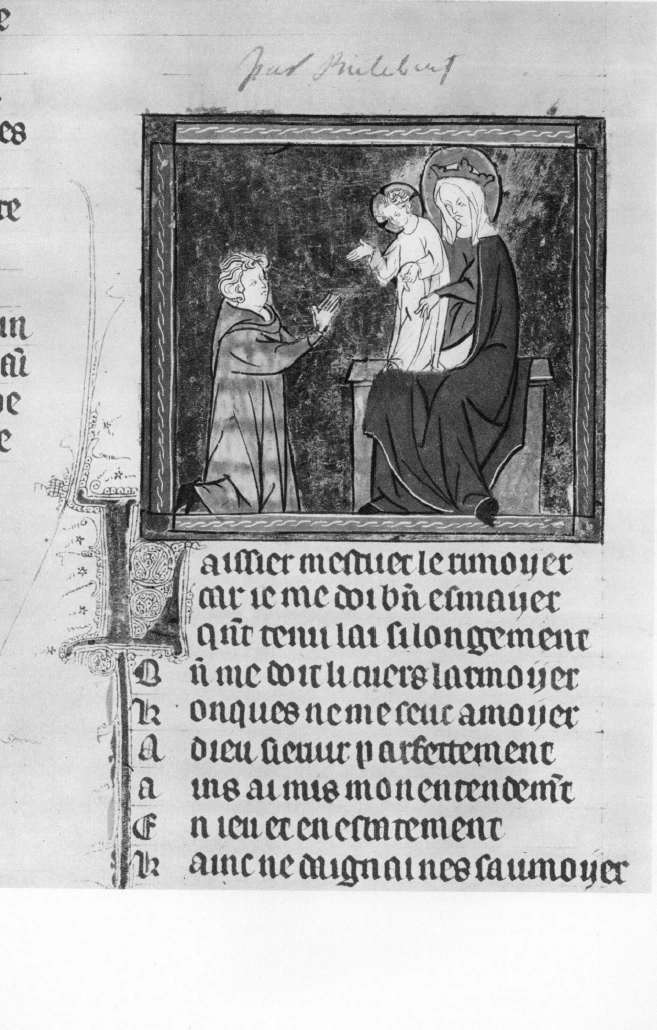

Ce n'est pas encore la vie du truand, que connaîtra Villon deux siècles plus tard, mais c'est la vie du jongleur, avec ses hasards, ses malchances et ses rares aubaines. Pour vivre il faut se trouver des protecteurs, ce qui ne va pas sans quelques bassesses (j'ai fait rimes et j'ai chanté / Sur les uns pour aux autres plaire). Rutebeuf a eu des protecteurs puissants : parmi eux « le bon comte de Poitiers et de Toulouse «, Alphonse, frère du roi, et le roi lui-même qui, après dîner, trouve bon de faire taire les théologiens pour écouter les ménestrels. Sans doute est-ce à ces illustres patronages qu'il doit d'avoir été mêlé, tout au moins par la rime, aux grands événements du siècle ; lorsqu'ils ne lui étaient pas expressément commandés, ses poèmes s'inspiraient des circonstances, et il aura vécu, à la lettre, de l'air du temps. Mais sa position est toujours bien personnelle : c'est en toute sincérité qu'il dit sa dévotion à la Vierge, qu'il lance ses appels à la croisade; et il sait au besoin s'exposer en prenant, contre les autorités ecclésiastiques, la défense de Guillaume de Saint-Amour.

A quelque occasion qu'il prenne la parole, Rutebeuf le fait toujours avec la même verve : c'est sa qualité maîtresse. Les mots, comme les rimes, s'enchaînent et s'appellent avec tant de fougue que l'on coupe malaisément dans cette poésie drue, pleine de sève et de souffle. Quel que soit le genre, lyrique, satirique, dramatique, narratif (il les a tous abordés), on a toujours l'impres¬sion d'une source intarissable, où déborde l'ironie (je crois que Dieu le débonnaire / M'aime de loin), où se pressent les images ( Mon pot est brisé et cassé / Et j' ai tous mes bons jours passés). Langage concret, savoureux s'il en fut.

«

-------------·----· ....

·-- ..........

k! ...

l-tt•li• ............

,."""'""l~-lf ...

J!ij ...

)" ...

jî!j ...

~ ......

!Wu ....

,._ ...

n .........

_,_,_.,.iîl..,, ........

~ ...

,,.

...

t'!,.

...

, __ ...........

~ .....

-"''""16&"""""-"""Jt_,!ll ~~#!VlfrOliUrril:Ull,4:lh .t !N;.w>·

Mais ce que Rutebeuflui offre en partage ne vaut guère mieux : Car ma maison est trop déserte/

Et pauvre et gâte/ Souvent n'y a ni pain ni pâte.

Besogneux, famélique, il connaît l'amertume du retour les mains vides : C'est ce qui plus me

déconforte / Qjle je n'ose entrer en ma porte/ A vides mains.

Il est joueur (Les dés m' occient / Les dés m' aguettent et épient), coureur (J'ai fait au corps sa volonté),

voué à la misère : Pauvreté est sur moi reverte / Toujours m'en est la porte ouverte/ Toujours y suis, / Par

pluie mouille, par chaud essuie.

Le mariage ne lui porte pas bonheur; il perd un œil (dont mieux voyais), son cheval se brise la

jambe, lui-même tombe malade et sa femme lui donne un enfant (Les maux ne savent seuls venir).

Ce sont des mois de détresse : la maladie, la faim, le froid, les créanciers.

Où sont alors ses amis?

Rutebeuf nous a laissé, sur l'amitié déçue, les vers les plus cruels de notre littérature : L'amour est

morte;/ Ce sont amis que vent emporte/ Et il ventait devant ma porte : /Les emporta.

Ce n'est pas encore la vie du truand, que connaîtra Villon deux siècles plus tard, mais c'est

la vie du jongleur, avec ses hasards, ses malchances et ses rares aubaines.

Pour vivre il faut se

trouver des protecteurs, ce qui ne va pas sans quelques bassesses (J'ai fait rimes et j'ai chanté/ Sur

les uns pour aux autres plaire).

Rutebeuf a eu des protecteurs puissants : parmi eux« le bon comte

de Poitiers et de Toulouse », Alphonse, frère du roi, et le roi lui-même qui, après dîner, trouve

bon de faire taire les théologiens pour écouter les ménestrels.

Sans doute est-ce à ces illustres

patronages qu'il doit d'avoir été mêlé, tout au moins par la rime, aux grands événements du

siècle; lorsqu'ils ne lui étaient pas expressément commandés, ses poèmes s'inspiraient des

circonstances,

et il aura vécu, à la lettre, de l'air du temps.

Mais sa position est toujours bien

personnelle : c'est en toute sincérité qu'il dit sa dévotion à la Vierge, qu'il lance ses appels à la

croisade; et il sait au besoin s'exposer en prenant, contre les autorités ecclésiastiques, la défense

de Guillaume de Saint-Amour.

A quelque occasion qu'il prenne la parole, Rutebeuf le fait toujours avec la même verve :

c'est sa qualité maîtresse.

Les mots, comme les rimes, s'enchaînent et s'appellent avec tant de

fougue que l'on coupe malaisément dans cette poésie drue, pleine de sève et de souffle.

Quel que

soit le genre, lyrique, satirique, dramatique, narratif (il les a tous abordés), on a toujours l'impres

sion d'une source intarissable, où déborde l'ironie (Je crois que Dieu le débonnaire/ M'aime de loin),

où se pressent les images (Mon pot est brisé et cassé/ Et j'ai tous mes bons jours passés).

Langage concret,

savoureux s'il en fut.

Mais on se tromperait fort en y voyant pure faconde.

En réalité, la technique en est savante.

Pour s'en tenir à un exemple, citons ces poésies dans lesquelles, à deux octosyllabes, succède un

vers de quatre syllabes : ce petit vers, par le sens, se rattache à ceux qui précèdent, et, par la rime,

à ceux qui suivent : ainsi se crée une continuité qui n'est pourtant jamais monotone; les vers

semblent s'engendrer l'un l'autre, mais leur cadence est fortement marquée.

Et ne parlons pas de

certains tours de force, comme cette chanson de Pouille, où les strophes s'alignent avec aisance

sur deux rimes : é et ent, distribuées dans un ordre subtil et rigoureux à la fois.

Comme beaucoup

de poètes de son temps, Rutebeuf ne paraît facile que parce qu'il est parfaitement maître de son

métier.

Et son rythme se renouvelle avec chaque genre abordé, du quadrisyllabe à l'alexandrin.

Une seule note manque à son registre : la poésie amoureuse.

Rutebeuf -c'est en son temps

une originalité - ne nous a pas laissé une seule de ces strophes passionnées qui composent, avec

le répertoire de nos troubadours languedociens, celui d'un Thibaut de Champagne, d'un Guiot

de Dijon ou d'un Châtelain de Coucy.

Est-ce une déficience? N'a-t-il pas plutôt voulu, ce grand

ironiste, éviter l'un des lieux-communs de son époque, un genre en passe de tourner à la mièvrerie,

dont se serait mal accommodée sa robustesse d'homme du peuple?

Au reste, la passion dont il déborde, on ne peut que lui être reconnaissant de l'avoir consacrée

aux événements quotidiens, et de nous avoir, ce faisant, légué une œuvre où triomphe l'amour

de la vie..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Poèmes de Rutebeuf (résumé)

- Miracle de Théophile de Rutebeuf (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)

- COMPLAINTE RUTEBEUF Rutebeuf. Poésie lyrique

- POÈMES de L'INFORTUNE. Poèmes de Rutebeuf (résumé et analyse de l'oeuvre)

- MIRACLE DE THÉOPHILE de Rutebeuf (résumé)