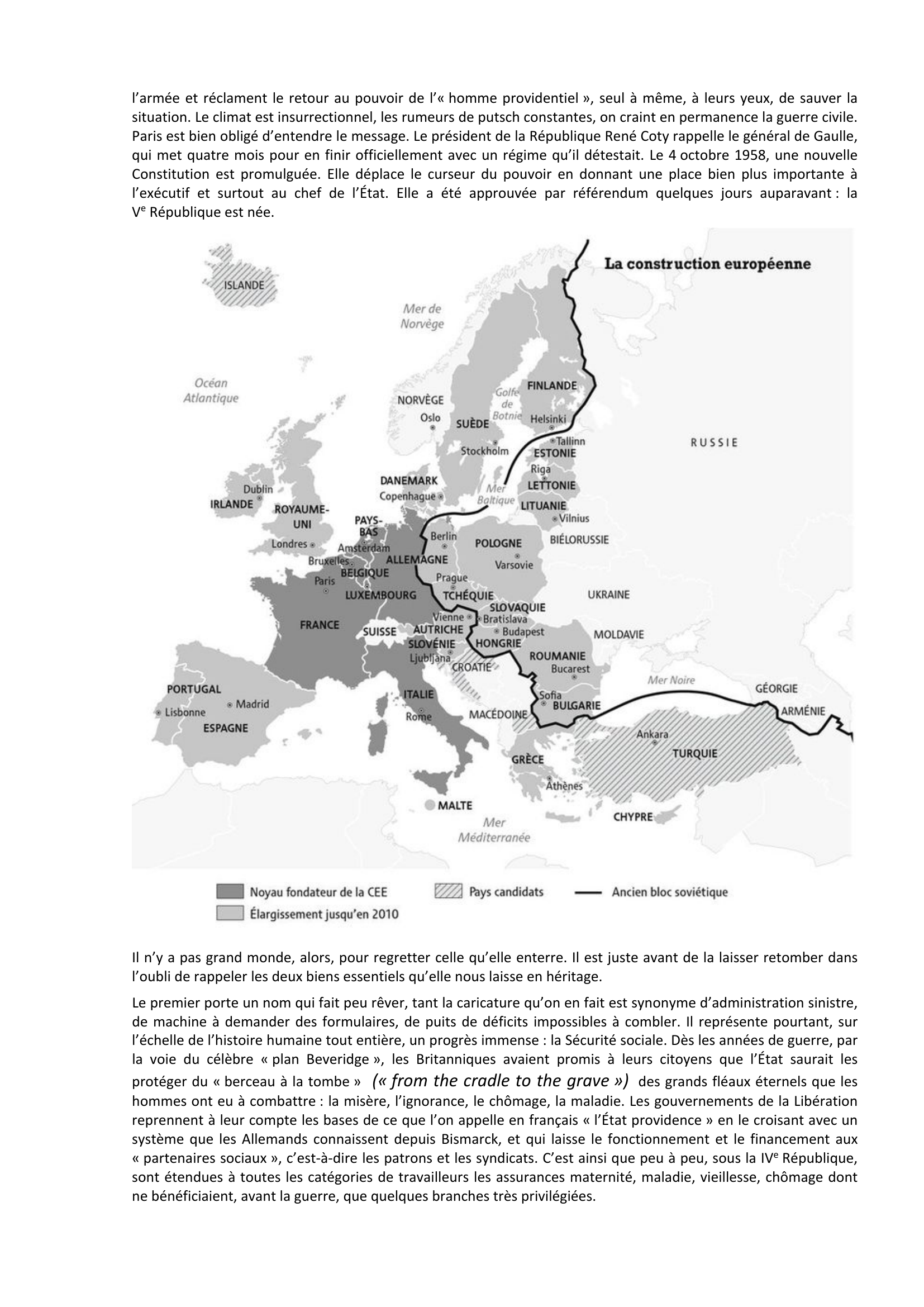

41 De 1945 à nos jours Deux républiques, des guerres de l'autre côté des mers, la jeunesse en ébullition et de grandes alternances politiques. Brossons à très grands traits le tableau qui nous conduit au seuil de notre temps et, par là même, à la fin de notre livre. Issue de la Résistance, la IVe République (1946-1958) est née avec l'espoir d'en finir à jamais avec les errements de la précédente, morte en 1940 dans la défaite et le déshonneur. Elle n'y est jamais parvenue. Ce régime politique est le moins aimé de l'histoire contemporaine. Il reste dans les esprits comme la caricature du parlementarisme mal appliqué, avec ses alliances de circonstance, ses petits marchandages d'arrière-boutique et son instabilité ministérielle chronique. Quarante gouvernements se succèdent en douze ans, en effet cela fait beaucoup. La configuration politique de la période n'a guère aidé. En janvier 1946, fatigué de ne pouvoir gouverner à sa guise, hostile aux projets de cette nouvelle Constitution que l'on doit présenter aux Français, l'homme fort de la Libération, le général de Gaulle, quitte le pouvoir. En attendant d'y revenir il décide, pour mieux s'opposer au « système des partis », d'en créer un. Le RPF (Rassemblement du peuple français) n'aura de cesse de pilonner les uns après les autres, depuis la droite, les gouvernements qui se succèdent. Les attaques venues de la gauche ne sont guère plus tendres. À la guerre chaude a succédé la guerre froide, cette paix surarmée entre les deux blocs, États-Unis d'Amérique contre URSS. Le parti communiste en est la courroie de transmission en France. Il participait au pouvoir depuis 1944, il en est chassé en 1947 parce que ses anciens alliés l'accusent de soutenir des « grèves insurrectionnelles » qui visent à déstabiliser le pays, alors même que la tension internationale est à son comble. Il entre alors dans une opposition brutale. Les socialistes et les démocrates-chrétiens restent les maîtres du jeu gouvernemental en combinant des alliances qui leur garantissent ces fameuses majorités parlementaires très douées pour faire chuter les ministres qu'elles ont investis elles-mêmes quelques semaines plus tôt. Repères - 1946 : début de la IVe République - 1954 (18 juin) : formation du gouvernement de Pierre Mendès France - 1957 : traité de Rome instituant la Communauté économique européenne - 1958 : retour de Charles de Gaulle au pouvoir ; promulgation d'une nouvelle Constitution, début de la Ve République - 1981 : François Mitterrand élu premier président socialiste de la Ve République - 1992 : traité de Maastricht, création de l'Union européenne et accord sur le passage à la monnaie unique - 2007 : élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République Pour nombre de ceux qui la vécurent comme pour ceux qui en écrivent l'histoire, la période, riche en hommes politiques, n'accouche que d'un homme d'État : le radical Pierre Mendès France. Lui seul, aux yeux de beaucoup, avait la hauteur de vue, la force de caractère et la rigueur morale qui lui auraient permis de réformer le système comme il chercha à le faire et ne le put, faute de temps. Il devient président du Conseil en juin 1954. En février de l'année suivante, des disputes dans sa majorité conduisent déjà à son éviction. Il aura réussi, toutefois, à montrer l'excellence de ses talents de diplomate pour dénouer un écheveau dans lequel la France était en train de s'étouffer : en juillet 1954, il signe les accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine, bien mal engagée pour notre pays depuis l'humiliante défaite de Diên Biên Phu. La division en deux du Vietnam entre un Nord communiste et un Sud qui ne l'est pas dégénérera moins de dix ans plus tard en une autre guerre, qui deviendra mondialement célèbre. La France n'en sera plus. Elle se retire de cette région du monde, comme elle le fera bientôt de tant d'autres. La décolonisation est en effet la grande affaire de l'après-guerre, c'est elle qui précipitera la fin du régime. Mendès a préparé celle de la Tunisie, et par ricochet du Maroc, les deux États seront indépendants en 1956. Le cas de l'Algérie est autrement épineux. Que faire du million d'Européens qui y habitent, y sont nés pour la plupart et qui, en partie, bloquent toute évolution qui permettrait de donner leur juste place aux 8 millions de musulmans dont c'est également le pays et qui n'acceptent plus d'y être considérés en inférieurs ? La IVe République danse sans cesse d'un pied sur l'autre. Les socialistes remportent les élections de 1956. Ils cherchent à négocier une évolution humaine et démocratique, et en même temps envoient encore plus de soldats, et même le contingent, pour effectuer de sinistres opérations de « pacification ». Elles n'excluent aucune méthode, même les pires - torture, exactions, violations constantes des droits de l'homme - contre les Algériens du FLN, qui, pour arriver à une indépendance dont ils veulent être les seuls bénéficiaires, n'excluent eux non plus aucune méthode. L'indécision politique de la métropole exacerbe les tensions. En mai 1958, au cours de véritables journées d'émeute, des partisans de l'Algérie française investissent les lieux du pouvoir à Alger avec la bienveillance de l'armée et réclament le retour au pouvoir de l'« homme providentiel », seul à même, à leurs yeux, de sauver la situation. Le climat est insurrectionnel, les rumeurs de putsch constantes, on craint en permanence la guerre civile. Paris est bien obligé d'entendre le message. Le président de la République René Coty rappelle le général de Gaulle, qui met quatre mois pour en finir officiellement avec un régime qu'il détestait. Le 4 octobre 1958, une nouvelle Constitution est promulguée. Elle déplace le curseur du pouvoir en donnant une place bien plus importante à l'exécutif et surtout au chef de l'État. Elle a été approuvée par référendum quelques jours auparavant : la Ve République est née. Il n'y a pas grand monde, alors, pour regretter celle qu'elle enterre. Il est juste avant de la laisser retomber dans l'oubli de rappeler les deux biens essentiels qu'elle nous laisse en héritage. Le premier porte un nom qui fait peu rêver, tant la caricature qu'on en fait est synonyme d'administration sinistre, de machine à demander des formulaires, de puits de déficits impossibles à combler. Il représente pourtant, sur l'échelle de l'histoire humaine tout entière, un progrès immense : la Sécurité sociale. Dès les années de guerre, par la voie du célèbre « plan Beveridge », les Britanniques avaient promis à leurs citoyens que l'État saurait les protéger du « berceau à la tombe » (« from the cradle to the grave ») des grands fléaux éternels que les hommes ont eu à combattre : la misère, l'ignorance, le chômage, la maladie. Les gouvernements de la Libération reprennent à leur compte les bases de ce que l'on appelle en français « l'État providence » en le croisant avec un système que les Allemands connaissent depuis Bismarck, et qui laisse le fonctionnement et le financement aux « partenaires sociaux », c'est-à-dire les patrons et les syndicats. C'est ainsi que peu à peu, sous la IVe République, sont étendues à toutes les catégories de travailleurs les assurances maternité, maladie, vieillesse, chômage dont ne bénéficiaient, avant la guerre, que quelques branches très privilégiées. Le second legs de cette période semble a priori aussi peu glamour. Il a pourtant sa part dans le développement économique de notre pays : la construction européenne. La France y a participé dès les lendemains de la guerre. At-elle poussé à la meilleure manière de procéder ? C'est une autre question. Le grand rêve de nombreux Européens, au sortir du cauchemar, était d'éviter à jamais son retour en tuant dans l'oeuf le poison du nationalisme, c'est-à-dire en agrégeant tous les anciens ennemis dans une vraie fédération : « les États-Unis d'Europe ». Les esprits n'étaient-ils pas prêts, ou cette idée d'en finir avec des États-nations vieux pour certains de plusieurs siècles était-elle une utopie ? Toujours est-il que, pour éviter d'avoir à franchir d'un coup la montagne d'une unité immédiate, les « pères de l'Europe », comme on les appelle (dont les Français Jean Monnet ou Robert Schuman, à côté de l'Allemand Konrad Adenauer, du Belge Paul-Henri Spaak ou de l'Italien Alcide De Gasperi), ont l'idée de réaliser l'union par petits morceaux en imbriquant peu à peu les économies : entre les six pays fondateurs (France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) on commence donc, au début des années 1950, par intégrer la production du charbon et de l'acier. Puis on en vient, avec le fameux traité de Rome de 1957, à l'idée d'un « marché commun » - c'est-à-dire une suppression totale des barrières douanières -, accompagné d'une « politique agricole commune » - pour aider à un développement harmonieux entre les différentes agricultures. Pour quelques vrais fédéralistes, cette manière de procéder est la source de tous les maux. C'est ce réalisme froid, cette logique de boutiquier et de technocrates qui ont conduit au désamour actuel des peuples envers l'idée européenne : qui rêve de fin des taux de change ? Quel patriote est exalté à l'idée de se battre pour des histoires d'harmonisation fiscale auxquelles personne ne comprend rien ? Pour d'autres, ce réalisme prudent a montré son efficacité par ce fait même : plus de cinquante ans après ses premiers pas, avec un nombre de pays membres qui a quadruplé (6 en 1957, 27 en 2007), l'union fonctionne toujours. C'est bien la preuve qu'elle n'était pas si mal partie. Ils notent également la mauvaise foi dont sont capables les opinions publiques et les gouvernements, toujours ravis d'oublier le rôle positif qu'a joué cette grande machine dans le développement économique de leur pays, toujours prêts à la maudire de n'être pas assez présente quand la récession menace. Ce n'est pas faux non plus. Une certaine idée de la France En 1958 donc, sous le képi redoré d'un général qui entame en grande forme sa deuxième carrière, la France est prête pour un nouvel élan, même s'il part sur un faux pas. De Gaulle, on vient de le voir, est revenu au pouvoir porté par les espoirs bruyants des partisans d'une Algérie totalement française. Quelques jours à peine après son investiture, en juin 1958, à Alger, il lance à la foule majoritairement formée de pieds-noirs venus l'acclamer sa célèbre formule : « Je vous ai compris ! » Elle reste, jusqu'à aujourd'hui, une des plus fascinantes fadaises de notre histoire. L'exclamation fit d'autant plus de bruit qu'elle est d'un vide intersidéral, puisque personne n'a jamais réussi à comprendre clairement qui le général avait compris, ni quoi. Toujours est-il que quatre ans plus tard, il se résout à en finir avec une guerre qu'il sait gagnable militairement, mais perdue politiquement, et se décide à lâcher une colonie qui lui semble désormais un « boulet » accroché au pied de la métropole. Pour les Français d'Algérie, obligés bientôt de fuir en masse leur terre natale, il s'agit d'une traîtrise impardonnable. Pour les Français de France, c'est un soulagement : les accords d'Évian qui accordent l'indépendance à l'Algérie et mettent fin à une sale guerre dont plus personne ne voulait sont approuvés, lors d'un référendum, par 90 % des votants. Les décolonisations des autres pays africains se sont passées dans le calme (ils ont presque tous opté pour l'indépendance en 1960). La France est donc, au début des années 1960, un pays plus petit mais en paix et prospère - l'Occident, porté par le boom de la reconstruction de l'après-guerre, vit ses « Trente Glorieuses ». Le Général peut s'adonner à son péché mignon, faire aux quatre coins du monde de grands discours vibrants d'émotion contenue pour montrer de quel bois on se chauffe lorsqu'on est patriote et indépendant. À Phnom Penh, au Cambodge (en 1966), il dénonce l'intrusion américaine dans la guerre du Vietnam ; un an plus tard, au moment de la guerre de 1967, il renverse la position jusqu'alors très pro-israélienne de la France en condamnant l'État hébreu et son « peuple dominateur et sûr de lui » ; par deux fois, il bloque l'entrée de l'Europe à la Grande-Bretagne, ce « cheval de Troie » des États-Unis, auxquels il demande par ailleurs d'évacuer les bases militaires qu'ils possèdent encore dans l'Hexagone. On peut ajouter là-dessus une intransigeance crispée à l'égard de toute avancée européenne qui lui semble attentatoire à la souveraineté nationale, c'est-à-dire à ses conceptions personnelles. De son point de vue, cela s'appelle « restaurer la grandeur de la France ». Du point de vue de ses partenaires de Bruxelles ou de Washington, cela s'appelle jouer avec les nerfs des gens pour un résultat très limité : sinon à avoir cassé l'Europe pour un temps, on peut se demander, en effet, à quoi cette politique a abouti. Contentons-nous de noter que l'on peut vouloir replacer sans cesse son « cher et vieux pays » dans une histoire que l'on considère comme millénaire et être d'une parfaite myopie sur ce qui s'y vit au présent. Comme il l'a écrit au début de ses Mémoires, le général de Gaulle a « toujours eu une certaine idée de la France », merveilleuse abstraction. Il n'en a pas eu beaucoup sur l'évolution de la société française. Les années 1960 voient l'irruption dans la galaxie politique d'une nouvelle planète turbulente, la jeunesse. Nous