Leconte de Lisle - écrivain.

Publié le 28/04/2013

Extrait du document

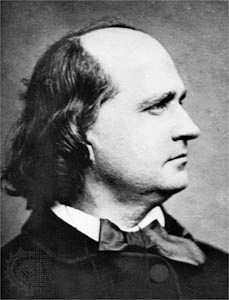

Leconte de Lisle - écrivain. 1 PRÉSENTATION Leconte de Lisle (1818-1894), poète français, chef de file du Parnasse. 2 IDÉAUX ET NAISSANCE D'UNE VOCATION POÉTIQUE Charles Leconte, dit Leconte de Lisle, naît à l'île Bourbon (l'actuelle Réunion) qu'il quitte à la fin de son adolescence pour l'Inde. Venu en France pour étudier le droit, il s'installe à Paris en 1845, où il se passionne pour la politique, soutenant des idées démocratiques, fouriéristes (adhérant notamment au principe des phalanstères) et militant pour l'abolition de l'esclavage. Ses premiers poèmes tels « Niobé « ou « la Fontaine aux lianes « inspiré par son île natale paraissent d'ailleurs dans la presse fouriériste. Déçu par l'échec de la révolution de 1848, il abandonne ses études et se consacre à la poésie ; dès lors, sa famille lui coupe les vivres. 3 UNE VIE MATÉRIELLE CAHOTIQUE Leconte de Lisle vit longtemps de leçons particulières, de travaux non signés, de traductions d'Homère, d'Hésiode et des tragiques grecs (Eschyle, Sophocle, Euripide), d'emprunts, de quelques prix et subsides avant de recevoir, sous l'Empire, une pension de 300 francs sans pour autant « aliéner la liberté de [sa] pensée ni [vendre sa] plume à qui que ce soit «. En 1871, il est employé à la bibliothèque du Luxembourg avant d'être nommé bibliothécaire adjoint au Sénat sous la IIIe République. La même année, il adresse au gouvernement un « Catéchisme populaire républicain « dans lequel il expose sa pensée clairement rationaliste et antireligieuse, ce qui ne tarde pas à choquer les membres de l'Assemblée nationale et ceux du gouvernement. Il écrit une tragédie, les Érynies, sur une musique de Massenet et un livret d'opéra, Appolonide, dont la musique est écrite par Franz Servais, qui n'est joué qu'après sa mort en 1899. 4 UN PARNASSIEN Considérant que le poète doit réaliser le Beau « par combinaison complexe, savante, harmonique des lignes, des couleurs et des sons, non moins que par toutes les ressources de la passion, de la réflexion, de la science et de la fantaisie ; car toute oeuvre de l'esprit dénuée de ces conditions nécessaires de beauté sensible, ne peut être une oeuvre d'art «, Leconte de Lisle est l'un des chefs de file de l'école du Parnasse. Les parnassiens, en réaction au romantisme, recherchent la perfection formelle notamment à travers un travail virtuose de la rime. Leconte de Lisle prône le culte de la forme (« l'art pour l'art «) en vertu du credo parnassien de la supériorité du beau sur l'utile. Pour combler les désillusions de sa foi sociale et de son républicanisme ardent, il cherche à introduire dans la poésie les descriptions minutieuses des beautés précieuses de l'Antiquité et la réalité des richesses de la nature. À ce titre, il a, dès 1860, des disciples comme Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine, Mallarmé, Sully Prudhomme, Coppée ou Hérédia. En 1887, il est reçu à l'Académie française au fauteuil de Victor Hugo qui, de son vivant, appréciait et protégeait l'auteur des Poèmes antiques. Sur la fin de sa vie, il acquiert la réputation d'être un poète classique et semi-officiel au pessimisme latent. 5 PERFECTION FORMELLE ET MYTHES ANTIQUES L'oeuvre poétique de Leconte de Lisle est dominée par trois recueils de poèmes, les Poèmes antiques (1852), les Poèmes barbares (1862) et les Poèmes tragiques (1884), qui tous recherchent le foisonnement d'une matière poétique au sein du passé, pour dire le « temps où l'homme et la terre étaient jeunes et dans l'éclosion de leur force et de leur beauté «. Dès la préface des Poèmes antiques (1852), Leconte de Lisle choisit de se poser en chef d'une nouvelle école fondée contre la pratique romantique, notamment en rejetant de l'oeuvre d'art les effusions individuelles ou l'engagement politique. Pour lui, la poésie doit exprimer, dans des formes adéquates, le « fonds commun à l'homme et au poète «, « la somme de vérités morales et d'idées dont nul ne peut s'abstraire «. Or seuls Homère et les tragiques grecs -- auxquels Leconte de Lisle associe les auteurs des grandes épopées hindoues -- peuvent fournir des modèles dans cette matière. Selon lui, il faut donc remonter aux sources antiques et faire resurgir les voix des civilisations disparues. Dans sa poésie, impeccablement cadencée et rythmée, parfois déclamatoire, l'exotisme en vogue reste cependant secondaire par rapport à cette recherche d'une voix originelle. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Liens utiles

- DERNIERS POÈMES de Leconte de Lisle. (résumé & analyse)

- POÈMES BARBARES de Charles-Marie-René Leconte de Lisle (résumé)

- POÈMES ANTIQUES, recueil de Leconte de Lisle

- POÈMES BARBARES de Leconte de Lisle : Fiche de lecture

- POÈMES BARBARES de Leconte de Lisle