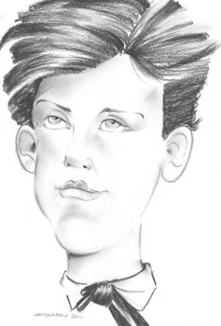

Rimbaud. « Le Mal ».

Publié le 17/08/2010

Extrait du document

Le contexte: la guerre franco-prussienne de 1870. La construction du poème: un sonnet, dont les deux quatrains dénoncent la guerre,et les deux tercets s'en prennent à Dieu. Une critique des deux pouvoirs d'Etat à l'époque: pouvoir monarchique absolu et pouvoir de la religion, le second légitimant le premier. Le scandale de la guerre: Rimbaud dénonce sa barbarie, sa cruauté: . par un lexique évoquant la destruction: « mitraille, feu, morts.. «, et marqué par des termes hyperboliques: « croulent, broie, cent milliers, tas fumant.. « . par des images qui expriment la violence: personnification de la mitraille: « crachats rouges...sifflent.. « v.1.2 couleurs criardes, violentes: « écarlates ou verts « v.3 soldats évoqués par une métonymie, sur le seul plan de leur barbarie: « une folie épouvantable broie « v.5 « croulent, en masse, cent milliers d'hommes => un tas «: acteurs et victimes de la guerre perdent leur identité, et même leur humanité . par des sonorités: allitérations en [R] vers 1 et 3 => violence et horreur assonances en [A] vers 1,3,5 et en [I] vers 1 et 2 => souffrance, cris.. . par un effet de durée: reprise anaphorique de « tandis que «, chaque quatrain constituant une longue subordonnée (noter: le poème est constitué d'une seule phrase) + « tout le jour...l'infini « v.2 + effets de rythme: enjambement du vers 1 à 2, inversion du sujet v.4, contre-rejet de « broie « v.5. Le scandale de la guerre est accentué par l'évocation de la Nature: Un passage plus lyrique, plus indigné, qui oppose à l'oeuvre de la Nature celle des hommes, destructrice. Une émotion du poète exprimée par: . l'opposition « morts / été, herbe, joie « v.7 + effet de gradation par la reprise de « dans « . le rejet de « Nature « au v.8, et les trois exclamations v.7 et 8 . le rapprochement entre « Nature « et « saintement «, et l'apostrophe « ô toi qui fis... « v.8: la nature est considérée comme la créatrice de l'humanité, comme une puissance divine, que le poète va opposer, dans la 2e partie du sonnet, à celle, usurpée, de Dieu (transition). La remise en cause de Dieu: Importance de cette dénonciation: celle de la guerre constituait les deux subordonnées, et celle de Dieu la proposition principale de la phrase. Une dénonciation par l'ironie, par un ton satirique: . mise en doute de l'existence, ou de la légitimité de Dieu: « il est un Dieu «: expr. impersonnelle . dénonciation de l'insensibilité de Dieu face à la souffrance humaine: « un Dieu qui rit « répond à « Roi qui les raille « v. 3 et 9 opposition entre « rit «, « s'endort « v.9 et 11, et « angoisse «, « pleurant « v.13 . dénonciation de la vanité de Dieu: => amour du luxe: reprise anaphorique de « à « v.9.10 + gradation dans le luxe des objets évoqués: « nappes damassées, encens, or « rejet de « des autels «v.10, qui met en valeur le scandale du luxe des « nappes damassées « cupidité: Dieu ne se réveille qu'au bruit des « gros sous « v.14 => vanité divine: construction « rit aux nappes... « v.9 (sorte de joie infantile) Dieu apprécie les louanges qu'on lui adresse: « bercement des hosannah « + allitération en [S], et rejet de « s'endort « Une dénonciation par le pathétique: . pauvreté, usure des mères: « ramassées, gros sous, vieux bonnet « + « noir « => deuil . émotion, indignation du poète: exclamations vers 8 et 14 rythme oratoire, par le jeu des enjambements (v. 9.10, v.11.12, + rejet du mot « angoisse « v.13). Un texte à la fois polémique et pathétique, qui témoigne d'une grande maîtrise de la métrique et de l'écriture poétique.

Liens utiles

- Le mal - Arthur Rimbaud

- Plan détaillé Rimbaud, Poesie, Le Mal, 1870

- Le Mal - Rimbaud - Analyse

- la Mal, Arthur Rimbaud

- Arthur Rimbaud "le Mal"