Fiches bac de français Arthur Rimbaud

Publié le 18/04/2025

Extrait du document

«

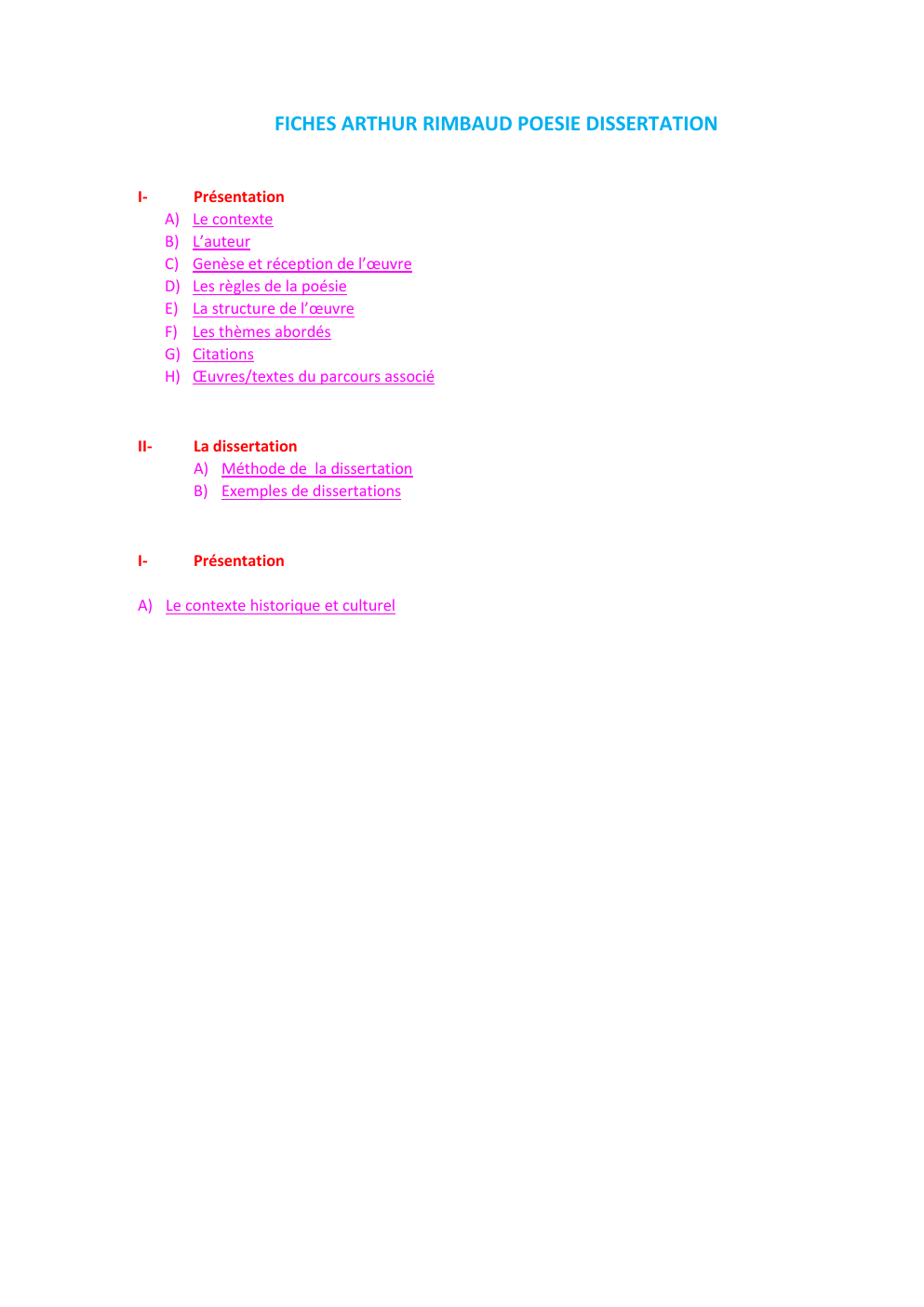

FICHES ARTHUR RIMBAUD POESIE DISSERTATION

IA)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Présentation

Le contexte

L’auteur

Genèse et réception de l’œuvre

Les règles de la poésie

La structure de l’œuvre

Les thèmes abordés

Citations

Œuvres/textes du parcours associé

II-

La dissertation

A) Méthode de la dissertation

B) Exemples de dissertations

I-

Présentation

A) Le contexte historique et culturel

I-

Présentation

A) Le contexte

Le contexte historique

Le XIXème siècle voit se succéder, en France, 3 types de régimes :

-

L’Empire (1804-1814, 1815, 1852-1870)

La monarchie (1814-1830, 1830-1848)

La République (1848-1851, 1870-1940)

Ces régimes sont entrecoupés d’insurrections populaires et de défaites militaires jusqu’à

l’instauration de la IIIème République en 1870, qui perdura jusqu’en 1940.

I-

La France du Second Empire (1852-1870)

Un régime autoritaire

Lorsque Rimbaud nait, en 1854, la France est gouvernée par Napoléon III, le neveu de Napoléon

Bonaparte.

Elu président de la IIe République en 1848, il commet un coup d’Etat trois ans plus tard.

Le régime autoritaire est répressif qu’il instaure restreint les libertés, notamment celles d’expression

et de la presse, et il condamne à l’exil ses détracteurs, parmi lesquels Victor Hugo.

Le 2 décembre 1852, Napoléon restaure l’Empire et se fait sacrer empereur des Français : il détient

alors, à lui seul, les pouvoirs législatif et exécutif.

-

La révolution industrielle

Le Second Empire fait entrer la France dans la révolution industrielle et le système capitaliste.

L’économie est en plein essor grâce au développement des banques, du crédit et des transports

ferroviaires.

Le baron Haussmann entreprend la rénovation de la capitale.

Rimbaud se fait le témoin

de ce bouleversement urbain, notamment dans le poème « Villes » des Illuminations.

II-

La guerre franco-prussienne

Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870.

Il s’agit d’une guerre éclair puisque

l’armée française, suite à de nombreuses défaites, capitule le 1er septembre de la même année à

Sedan.

Rimbaud tourne en dérision, à plusieurs reprises, les sursauts patriotiques de ses concitoyens

et se moque de la défaite de Napoléon dans « Rages de Césars » ou dans « l’Eclatante Victoire de

Sarrebruck ».

III-

La IIIème République (1870-1940) et la commune de Paris

La proclamation de la IIIème République

A l’issue de la capitulation de l’armée française et de la capture de Napoléon III par les prussiens lors

de la bataille de Sedan, le pouvoir reste vacant.

La IIIème République est proclamée le 4 septembre 1870.

L’Assemblée, élue le 8 février 1871, donne

une majorité aux royalistes, qui, pour éviter une insurrection dans les villes, essentiellement tenues

par des républicains, choisissent parmi ceux-ci, le modéré Adolphe Thiers comme chef du pouvoir

exécutif.

Mais la population meurt de faim, et el peuple parisien, qui résistait à l’ennemi depuis

plusieurs mois, se révolte contre l’armistice signé en janvier 1871.

-

La commune de Paris

Le peuple parisien se sent trahi par les résultats de cette élection qui détruit ses espoirs d’une France

républicaine et plus juste.

Lorsque, le 18 mars 1871, Adolphe Thiers décide de confisquer les canons

de la garde nationale financés par les Parisiens, l’insurrection de la Commune éclate.

Le 26 mars, ces

deniers élisent un conseil de la Commune, majoritairement républicain et socialiste, qui administre la

capitale et y instaure une politique sociale en faveur du peuple.

Rimbaud est à Paris du 25 février au 10 mars 1871 et assiste aux débuts de cette période

révolutionnaire.

La guerre civile entre le gouvernement officiel (les versaillais) et les communards est

très violente et provoque de nombreuses victimes.

Rimbaud n’a pas participé aux évènements, mais

son admiration pour cette révolte populaire est très claire.

Le 29 mai 1971, le Conseil de la Commune de Paris cesse définitivement face aux assauts des

versaillais.

-

Le retour de l’ordre

Les temps suivants sont plus paisibles.

Le régime républicain s’installe de façon durable jusqu’en

1940.

Les années 1880 à 1884 sont rythmées par des lois qui encouragent le progrès social,

notamment l’éducation grâce à Jules Ferry, qui met en œuvre l’instruction publique gratuite, laïque

et obligatoire de 6 à 13 ans, en 1882.

Les libertés de la presse et de réunion sont rétablies, et le droit

de se syndiquer est créé en 1884.

IV-

La vie des artistes à la fin du XIXe siècle

La répression du Second Empire

Pendant les deux décennies du règne de Napoléon III, la morale bourgeoise et la religion dominent la

société.

Certains écrivains sont condamnés à l’exil, comme Victor Hugo, et d’autres sont censurés.

E,

1857, deux œuvres majeures de la littérature française – Madame Bovary de Gustave Flaubert et Les

Fleurs du Mal de Charles Baudelaire – sont attaquées en justice et censurées pour atteinte aux

bonnes mœurs.

Les peintres sont aussi touchés par la censure puritaine, en particulier les

impressionnistes, qui créent le « Salon des refusés » en 1863, sous l’impulsion de Napoléon III, qui

estimait le jury du Salon officiel trop sévère.

-

Une fin de siècle plus libre

Après la Commune et le retour à une IIIe République moins conservatrice, les écrivains et artistes

connaissent une période moins sombre.

Les écrivains se réunissent désormais sans avoir à se cacher,

comme lors des soirées de Médan autour d’Emile Zola, au cours desquelles le mouvement naturaliste

va prendre forme.

La société parisienne cultivée entoure les artistes, qui, malgré tout, rencontrent souvent des

difficultés financières.

C’est le cas de Rimbaud, qui doit publier le recueil Une saison en enferà

compte d’auteur en 1873.

Cependant, l’essor de la presse quotidienne, liée à une alphabétisation en

forte croissance, va procurer un petit revenu régulier à quelques auteurs, grâce à la publication de

leurs romans en feuilletons.

Le contexte culturel : l’héritage poétique

L'observation des écrivains du XIXème siècle révèle qu'il est difficile de les inscrire

chronologiquement dans les courants littéraires qui se succèdent ils conservent souvent des

héritages antérieurs et peuvent faire figure de précurseurs.

Par exemple, même si le réalisme domine

après la révolution de 1848, le romantisme n'a pas disparu pour autant il se prolonge pendant tout le

siècle, sous d'autres formes, par exemple chez Baudelaire chez les poètes symbolistes ou les

Décadents, qui, eux, le poussent à l'extrême.

Le Romantisme

Au cœur du romantisme, il y a la peinture du "moi", considéré comme «haïssable pour les Classiques

et selon l'optique chrétienne; d'où la place prise par la tonalité lyrique, avec l'expression de

sentiments, jusqu'à l'exaltation.

En proie à la profonde mélancolie nommée « le mal du siècle», ils

aspirent à un « ailleurs», loin de leur société matérialiste, en se plongeant dans la solitude, au sein

de la nature.

Ou bien, ils fuient dans le passé, souvent idéalisé, notamment dans le monde médiéval

qui offrait des grandes passions, des chevaliers vaillants et des amours sublimées.

Enfin, leur rejet les

amène aussi à s'engager, avec la volonté de construire un monde meilleur pour ceux qui souffrent,

et certains participent activement aux combats de leur temps.

Plusieurs de ces caractéristiques se

retrouvent dans le recueil de jeunesse de Rimbaud.

Le Parnasse

À la fin du siècle, alors que triomphent le naturalisme et le scientisme, le Romantisme, qui a connu

son apogée dans la première moitié du siècle avec Lamartine, Vigny, Hugo..., est sur le déclin.

Ainsi,

s'il conserve des élans romantiques, Rimbaud se moque aussi des longs épanchements lyriques,

s'inscrivant dans la lignée des réalistes, ceux qui, dans la poésie, formeront le courant du Parnasse,

créé à partir du mouvement de "I'Art pour l'Art", initié par Théophile Gautier pour condamner les

excès du romantisme sentimental.

Ce poète a tout particulièrement mis l'accent sur la recherche

d'une perfection esthétique : le poète devant sculpter soin cuvre à partir de son matériau, le

langage, image développée dans son poème «L'Art ».

Rimbaud écrit très tôt, le 24 mai 1870, une lettre à un Parnassien, Théodore de Banville,

accompagnée de trois poèmes, dans laquelle il lui exprime toute son admiration : « Le poète est un

Parnassien,-épris de la beauté idéale, c'est que j'aime en vous ».

Ce mouvement marque la poésie de

toute la seconde moitié du siècle : pensons à Baudelaire qui dédicace la première parution des

Fleurs du Mal, en 1857, à Théophile Gautier : « Au poète impeccable, le parfait magicien ès Lettres

françaises, à mon très cher et très vénéré maitre et ami Théophile Gautier avec les sentiments de la

plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives.

C.

B.

»

Or, lors de ses séjours à Paris, Rimbaud fréquente, aux côtés de Verlaine, plusieurs poètes

parnassiens tels François Coppée, Charles Cros, se réunissent lors de & diners> où ils lisent des

poèmes et les commentent.

Il s'y signale d'ailleurs par son comportement provocateur…

Vers le symbolisme

Mais, au confluent des mouvements littéraires du siècle.

Baudelaire exerce aussi une influence sur

Rimbaud.

Il retient de lui l'expression du a spleen », avec le poids de l'ennui et de l'enfermement

dans une société qui rejette le poète, le « maudit », ce qui amène celui-ci à de violentes révoltes, et

à recourir aux « paradis artificiels» pour se faire «....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Rimbaud Arthur, 1854-1891, né à Charleville (aujourd'hui Charleville-Mézières), poète français.

- Fiches de révision pour le bac de français

- Explication linéaire A la Musique Arthur Rimbaud, Poésies, 1870-1871

- Ophélie d’Arthur Rimbaud

- Lecture Analytique 2 : Vénus anadyomène : Arthur Rimbaud