Géographie LA GUYANE

Publié le 28/01/2019

Extrait du document

gées par la consommation de rhum. L’acculturation pose problème: alors que les Galibis, qui ont l'habitude du contact avec les Blancs, sont au centre d'un renouveau identitaire, les Wayapis sont dépassés par les mutations de leur société et oublient de se souvenir de leur culture. Les Arawaks et les Palikours vivent très mal cette confrontation. À côté des Amérindiens, les créoles se présentent eux-mêmes comme une large palette d'individus, pourtant liés par leur langue commune. Enfin, parmi les Asiatiques, les Hmongs, venus de Thaïlande, constituent un groupe qui a importé sa structure traditionnelle clanique dirigée par le conseil des anciens. Leurs langue, danses, costumes et fêtes traditionnelles préservés, ils réussissent par leur cohésion sociale et sans résister à la culture française à s'imposer dans la culture maraîchère, malgré tous les obstacles qu'on leur oppose .

LE SAVIEZ-VOUS?

Le créole est un langage qui a été inventé par les esclaves. Il s'est formé à partir des dialectes africains et de la langue française, de manière à être compris par tous les compagnons d'infortune qui se trouvaient enchaînés, tout en restant inintelligible aux maîtres français. Ce langage est également le support de toute une culture apparentée au vaudou haïtien.

.. Fleuve qui sépare - ou plutôt qui relie -la Guyane française au Surinam, le Maroni n'est pas une frontière facile à garder. Près de 10 000 surinamiens l'ont franchi entre 1985 et 1990 pour se réfugier en Guyane. Beaucoup sont depuis lors repartis. Même si les camps de réfugiés ont disparu, les va et vient d'un côté à l'autre de la frontière sont incessants.

LE SAVIEZ-VOUS?

1er janvier 1989: Awala-Yalimapo, la première commune amérindienne, est créée suite aux revendications de I'EPWWAG. Ce mouvement regroupe les six ethnies indiennes du territoire, dont les initiales forment Je nom : Ëme-rillons, Palikours, Wayanas, Wayampis, Arawaks et Galibis. La reconnaissance en tant que nation indigène et l'usage de la terre sont au cœur des revendications depuis 1984, et les communautés indiennes ont obtenu la reconnaissance de leurs droits d'usage et la cession de parcelles de terrain pour l'agriculture, la chasse et l'habitat selon leurs méthodes traditionnelles. Cela ne correspond pas toujours à leurs habitudes de nomades et s'apparente à la création de réserves indiennes, alors même que, depuis 1971, un territoire indien est officieusement accordé aux Oyampis, Émerillons et Wayanas, qui correspond au sud du département.

«

·

La Guyane

les 26 oc et peuvent varier entre 15 oc la nuit et

35 oc le jour.

Les précipitations, très abondantes

(2 000 mm en moyenne ), peuvent atteindr e

40 00 mm sur la côte et augmentent encore lors

de la longue saison des pluies, qui s'étend de

mi -nov embr e à début août.

Par conséquent, le

réseau hydrogr aphique est très développé, et le

débit des fleuves, puissant.

Les deux fleuv es

principaux sont les fleuves-fr ontières, le Maroni

à l'ouest avec ses cinq affluents dans le dépar te

ment, et l'O yapock à l'est, dont l'affluent princi

pal, le Camopi, est de même importance.

Six

fleuv es côtier s permettent de pénét rer depuis la

côte dans la forêt dense, parmi lesquels on peut

re tenir la rivière de Cay enne, le Sin nam ary et la

Mana.

Une mosaïque humaine

La Guyane comptait 151788 hab.

en 1996.

La

population est caractérisée par sa jeu nesse : un

Guyanais sur deux a moins de vingt ans.

L'excé

dent de population masculine engendre un céli

bat important.

On observe une forte croissance

(5,8% par an) due à une natalité et à une immi

gration importantes.

Les imm igrés venus des pays

voisins (du Surinam suite à la guer re civile, de

Haï ti, du Brésil) représentent 30% de la popula

tion.

Celle-ci est une mosaïque de communa utés

qui regroupe encore des Amérindiens originaires

d'Amazonie anciennement installés, des créoles

descendant s des esclaves noirs émancipés, des

commu nautés de "nègres des rivièr es», d'Asia

tique s imm igrés depuis la fin du XIX" siècle (Chi

nois, Taïwa nais, Malais, Laotiens), et de Français

métropolitains.

La Guyane n'a jamais connu de

mouvement d'immigration et de peuplemen t

intensif comme les autres département s d'ou tre

mer lorsq u'ils étaient encore des colonies.

Ce

sont les mouvement s d'ém igration spontanés et

ponctuels qui ont contribué à la peup ler.

La

variété de la population fait ressortir un manque

d'unité que l'appartenance commune à la métro

pole lointaine ne parvient pas à compen ser.

Si un bon nombr e d' Amér indien s semi

nomades vivent dans la zone forestièr e (de

cult ures sur brûlis, de pêche et de chasse) à

l' exception des Galibis, installés sur la côte à

l'e st du Mar oni, la majeur e partie des habitants

est concentrée sur la côte atlantique.

Un bon

tier s est installé à Cay enne, la capitale, qui perd

toutefois de son importance depuis l'essor de

Saint -Laurent et surtout de Kour ou, dont l'acti

vité spatiale a enrichi considér ablement la

1770 �

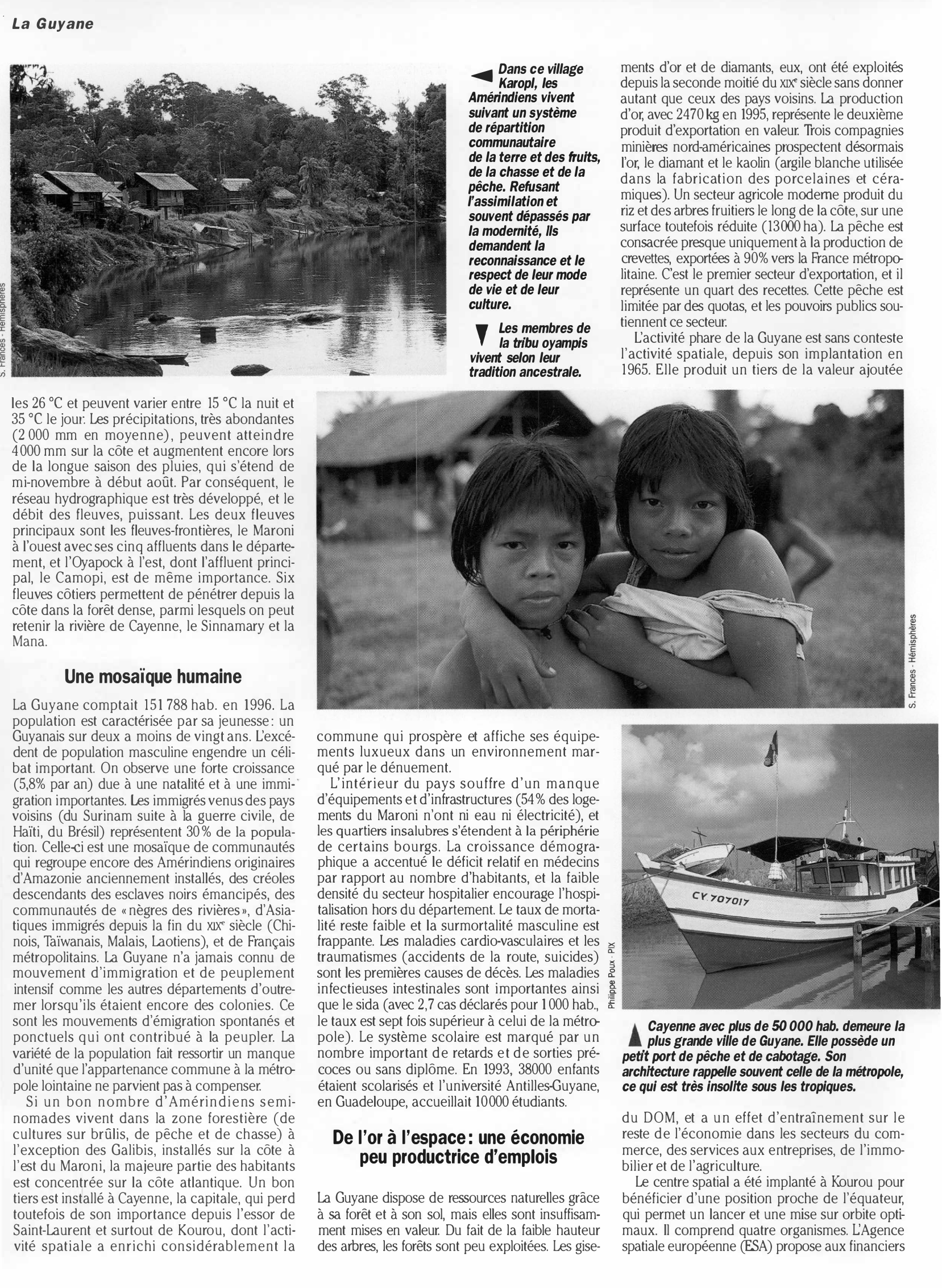

Dans ce village

Karopl, les

Am érindiens vivent

suivant un système

de répartition

communautaire

de la telle et des fruits,

de la chasse et de la

pêche.

Refusant

l'assimilation et

souvent dépassés par

la modernité, Ils

demandent la

reconnaissance et le

respect de leur mode

de vie et de leur

culture.

' Les membres de

la trib u oyampls

vivent selon leur

tradition ancestrale.

commune qui prospère et affiche ses équip e

ments luxueux dans un envir onnement mar

qué par le dénuement.

L' intérieur du pays souffre d'un manque

d'équ ipements et d'in frastructures (54% des loge

ments du Maroni n'ont ni eau ni électricité), et

les qua rtie rs insalubr es s'étendent à la périphérie

de certain s bour gs.

La croissance démogra

phique a accentué le déficit relatif en médecins

par rapport au nom bre d'habitants, et la faible

densité du secteur hospitalier encourage l'hospi

talisation hors du département.

Le taux de morta

lité reste faible et la surmortalité masculine est

fr appante.

Les maladies cardio-vasc ulaires et les x

traumatismes (accidents de la route, suicides) �

sont les premières causes de décès.

Les maladies 1?.

inf ectie uses intestinales sont importantes ainsi !

que le sida (avec 2,7 cas déclarés pour 1000 hab., il:

le taux est sept fois supérieur à celui de la métro

pole).

Le syst ème scolair e est marqué par un

nombre important de retards et de sorties pré

coces ou sans diplôme.

En 1993, 38000 enfants

étaient scolarisés et l'uni versité Antille s-Guyane,

en Guadeloupe, accueillait 10000 étudiants.

De l'or à l'e space : une économie

peu productrice d'emplois

La Guyane dispose de ressources naturelles grâce

à sa forêt et à son sol, mais elles sont insuffisam

ment mises en valeur.

Du fait de la faible hauteur

des arbres, les forêts sont peu exploitées.

Les gise- ments d'or

et de diamants, eux, ont été ex ploités

depuis la seconde moitié du XIX" siècle sans donner

autant que ceux des pays voisins.

La prod uction

d'or , avec 2470 kg en 1995, représente le deuxième

prod uit d'exportation en valeur.

Trois compagnies

minières nord-américaines prospectent désormais

l'or, le diamant et le kaolin (argile blanche utilisée

dans la fabri cation des porcelaine s et céra

miques).

Un secteur agricole moderne produit du

riz et des arbres fruitiers le long de la côte, sur une

surface toutefois réduite (13000 ha).

La pêche est

consacrée presque uniquement à la prod uction de

crevettes, exportées à 90% vers la France métropo

litaine.

C'est le premier secteur d'exportati on, et il

repré sente un quart des recettes.

Cette pêche est

li mitée par des quotas, et les pouvoirs publics sou

tiennent ce secteur.

L'activité phare de la Guyane est sans conteste

l' activité spatiale, depuis son impl antation en

19 65.

Elle produit un tiers de la valeur ajoutée i Cayenne avec plus de 50 000 hab.

demeure la A plus grande ville de Guyane.

Elle possède un

pe tit port de pêche et de cabo tage.

Son

architecture rappelle souvent celle de la métropole,

ce qui est très insolite sous les tropiq ues.

du DOM, et a un effet d'entraînement sur le

reste de l'économie dans les secteurs du com

merce, des services aux entreprises, de l'immo

bilier et de l'agricultur e.

Le centre spatial a été implanté à Kourou pour

bénéficier d'une position proche de l'éq uateur ,

qui permet un lancer et une mise sur orbite opt�

maux.

Il comprend quatre organismes.

L'Agence

spat iale européenne (ESA) propose aux financi ers.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Venezuela & Guyane (Travaux Personnels Encadrés – Géographie - Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

- GUYANE FRANÇAISE (Géographie)

- -Le Théâtre“Le Malade Imaginaire” - Acte I Scène 1

- Cours d'histoire-géographie 2nd

- T. C. 27 nov. 1952, PRÉFET DE LA GUYANE, Rec. 642