Grand oral du bac : L' ESCLAVAGISME

Publié le 01/02/2019

Extrait du document

«

L'esclavagisme

grecques, Athènes, la majorité des familles de fer

miers possédaient un ou deux esclaves.

Ceux-ci

travaillent à leur côté, au foyer ou dans les

champs, de sorte que leur situation n'est guère dif

férente de celle des paysans libres.

Mais les fabu

leuses mines d'argent du Laurion -la seule véri

table entreprise de grande dimension en Grèce

représentent une exception de taille.

Pilier de

l'économie athénienne, ces mines emploient alors

jusqu'à environ 30000 esclaves dans des condi

tions de travail et d'hygiène effroyables.

Mosai

�ue �

roma me

représentant

un esclave utilisé

comme domestique.

� Certains esclaves

ne dépassèrent

jamais la côte

africaine.

On laissait

mourir ceux qui étaient

trop affaiblis par

la faim pour poursuivre

la marche forcée.

Certaines tribus

africaines devinrent

des intermédiaires,

capturant les membres

des tribus voisines

en échange de

marchandises

européennes.

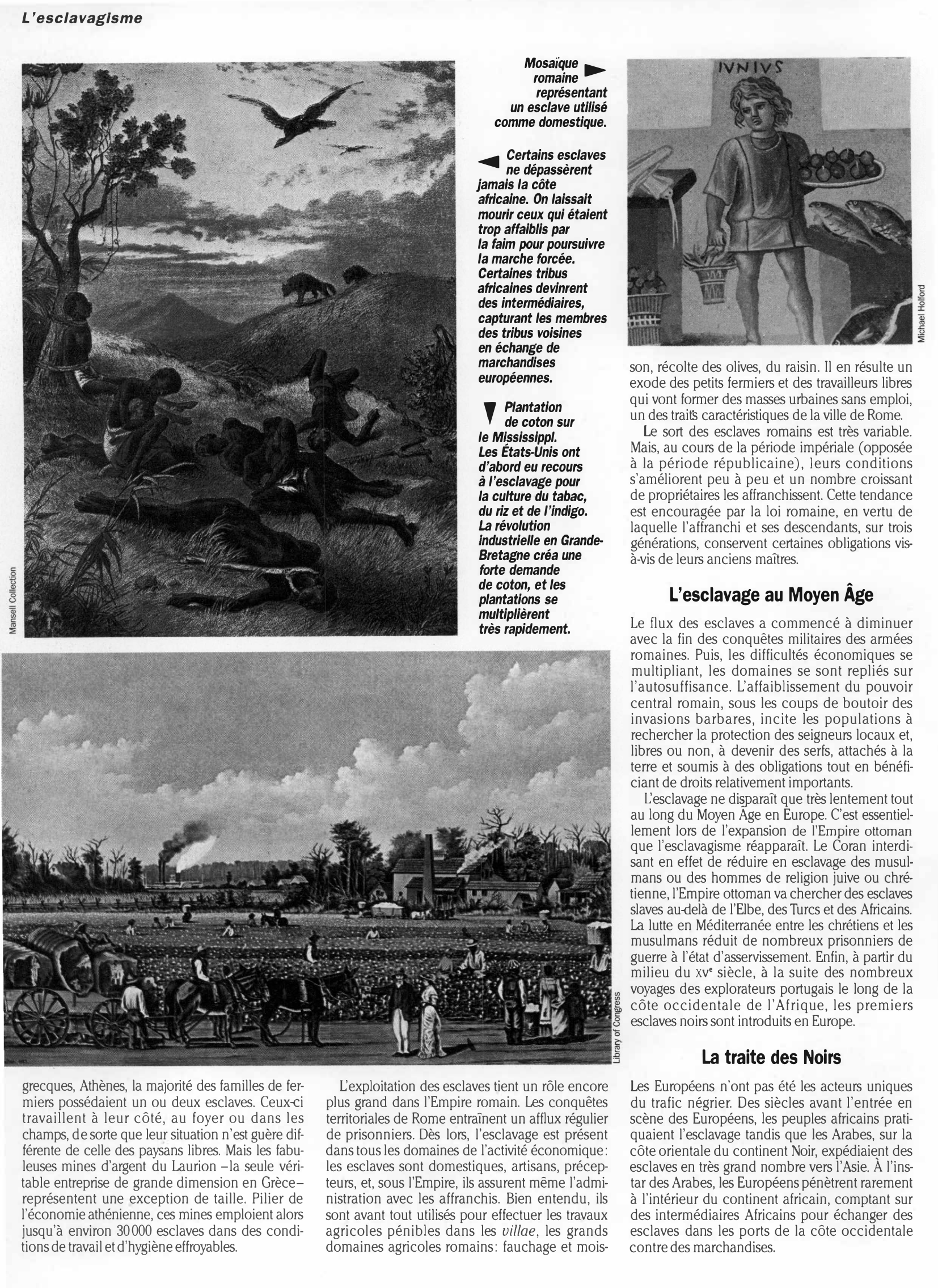

' Plantation

de coton sur

le M�ssissippl.

Les Etats-Unis ont

d'abord eu recours

à l'esclavage pour

la culture du tabac,

du riz et de l'Indigo.

La révolution

Industrielle en Grande

Bretagne créa une

forte demande

de coton, et les

plantations se

multiplièrent

très rapidement.

t..: exploitation des esclaves tient un rôle encore

plus grand dans l'Empire romain.

Les conquêtes

territoriales de Rome entraînent un afflux régulier

de prisonniers.

Dès lors, l'esclavage est présent

dans tous les domaines de l'activité économique:

les esclaves sont domestiques, artisans, précep

teurs, et, sous l'Empire, ils assurent même l'admi

nistration avec les affranchis.

Bien entendu, ils

sont avant tout utilisés pour effectuer les travaux

agricoles pénibles dans les villae, les grands

domaines agricoles romains: fauchage et mois- son,

récolte des olives, du raisin.

Il en résulte un

exode des petits fermiers et des travailleurs libres

qui vont former des masses urbaines sans emploi,

un des traitl> caractéristiques de la ville de Rome.

Le sort des esclaves romains est très variable.

Mais, au cours de la période impériale (opposée

à la période républicaine ), leurs conditions

s'améliorent peu à peu et un nombre croissant

de propriétaires les affranchissent.

Cette tendance

est encouragée par la loi romaine, en vertu de

laquelle l'affranchi et ses descendants, sur trois

générations, conservent certaines obligations vis

à-vis de leurs anciens maîtres.

L'esclavage au Moyen Âge

Le flux des esclaves a commencé à diminuer

avec la fin des conquêtes militaires des armées

romaines.

Puis, les difficultés économiques se

multipliant, les domaines se sont repliés sur

l'autosuffisance.

L'affaiblissement du pouvoir

central romain, sous les coups de boutoir des

invasions barbares, incite les populations à

rechercher la protection des seigneurs locaux et,

libres ou non, à devenir des serfs, attachés à la

terre et soumis à des obligations tout en bénéfi

ciant de droits relativement importants.

t..:esclavage ne di�araît que très lentement tout

au long du Moyen Age en Europe.

C'est essentiel

lement lors de l'expansion de l'Empire ottoman

que l'esclavagisme réapparaît.

Le Coran interdi

sant en effet de réduire en esclavage des musul

mans ou des hommes de religion juive ou chré

tienne, l'Empire ottoman va chercher des esclaves

slaves au-delà de l'Elbe, des Turcs et des Africains.

La lutte en Méditerranée entre les chrétiens et les

musulmans réduit de nombreux prisonniers de

guerre à l'état d'asservissement.

Enfin, à partir du

milieu du xv• siècle, à la suite des nombreux

voyages des explorateurs portugais le long de la

côte occidentale de l'Af rique, les premiers

esclaves noirs sont introduits en Europe.

La traite des Noirs

Les Européens n'ont pas été les acteurs uniques

du trafic négrier.

Des siècles avant l'entrée en

scène des Européens, les peuples africains prati

quaient l'esclavage tandis que les Arabes, sur la

côte orientale du continent Noir, expédiaient des

esclaves en très grand nombre vers l'Asie.

À l'ins

tar des Arabes, les Européens pénètrent rarement

à l'intérieur du continent africain, comptant sur

des intermédiaires Africains pour échanger des

esclaves dans les ports de la côte occidentale

contre des marchandises..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS

- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE

- Grand oral du bac : WALT DISNEY

- Grand oral du bac : GEORGE ORWELL