La Provence et le Comtat Venaissin: Entre des comtes attirés par l'Italie et l'empreinte papale, deux provinces aux mutiples capitales

Publié le 18/11/2018

Extrait du document

MARSEILLE ET LA PROVENCE

Active dès l'Antiquité, la Provence intègre le domaine royal au xvi' siècle, au terme de l'un de ses siècles d'or. Elle possède plusieurs capitales : au port de Marseille s'ajoutent Arles puis Aix. Sans oublier Avignon, la capitale des papes. Au xixe siècle, la Provence connaît une renaissance identitaire, qui s'illustre en littérature plus qu'en politique : Frédéric Mistral, champion de la langue provençale, obtient le prix Nobel de littérature en 1904. Au xxe siècle, la Provence est une région dynamique, tournée vers le tourisme et les nouvelles technologies.

AVANT L'HISTOIRE

Le premier peuplement

• Les premières traces de peuplement humain se situent sur le littoral.

La grotte Cosquer, au cap Morgiou, découverte en 1991, présente des peintures rupestres qui datent de plus de 20 000 ans.

Les premiers peuples connus

• Les historiens grecs rapportent que la côte qui s'étend de Savone jusqu'au Rhône est habitée par des populations ligures à partir du xe-ixe siècle av. J.-C. À l'intérieur des terres, des Celtes s'installent dans les vallées comme celle de la Durance à partir du vie siècle.

■ Il se constitue une population celto-ligure formant la confédération des Salyens.

LA PROVENCE ANTIQUE

L'apport grec

• En 692, des Grecs originaires de Phocée fondent un comptoir baptisé Massalia, d'où Marseille. C’est la porte d'entrée du commerce grec en Méditerranée occidentale.

• La cité phocéenne crée d’autres comptoirs le long de la côte, à Saint-Tropez et à Fréjus.

La Provence, région

DE LA NARBONNAISE

• En 125-121, une révolte conduit Rome à occuper la région cisalpine et à détruire la capitale des Salyens, l'oppidum d’Entremont (près d'Aix).

• Rome fonde alors la première Provincia romana - qui donnera son nom à la Provence. En 118, celle-ci devient la Narbonnaise (du nom de la capitale fondée par Rome).

Fondation de Marseille Rome fonde la Narbonnaise Raimond Béranger, comte de Provence Comtat Venaissin accordé au pape La Provence entre dans le royaume de France Massacre des vaudois du Luberon Épidémie de peste à Marseille Bonaparte reprend Toulon aux Anglais Débarquement de Provence

La Provence et les Francs

• Après le passage des Wisigoths, en 476, Euric, souverain de l'Auvergne, s'empare d'Arles et de Marseille et règne sur toute la basse Provence.

• À sa mort, les Burgondes sont chassés par Clovis, qui, en 507, défait le Wisigoth Alaric à Vouillé.

• Les Francs sont ensuite menacés par les Ostrogoths de Théodoric qui, entre 523 et 532, occupent la basse Provence puis le reste du pays.

• En 532, la région repasse dans l’orbite franque.

• Alors rattachée à l’Austrasie

- le royaume de l'Est - et gouvernée par un patrice siégeant à Arles, la province revient en 561 au roi de Bourgogne. Comme l’Austrasie exige un accès à la mer, un territoire est dissocié du reste de la région : ce couloir relie l'Auvergne à Marseille en passant par le pays d'Uzès, l'Avignonnais, le passage de Bompas et les pays d'Aix et de Vernègues.

«

LA

PRÉSENCE CATALANG-ARAGONAISE

• En 1113, Douce de Provence et

Gévaudan fait donation de toutes ses

terres à son mari Raimond Béranger Ill,

comte de Barcelone.

• Le Xli' siècle est troublé pendant

vingt ans (1142-1 162) par les guerres

incessantes menées par Raimond, comte

de Baux, puis par son fils Hughes, qui

cherchent à concurrencer les Catalans.

• À partir de 1209, les seigneurs

provençaux s'affranchissent de

la discipline du roi Alfonse.

La tutelle

catalano-aragonaise prend fin en 1219.

RAIMOND BhANGER V

• Raimond Béranger V (1219-1245)

rétablit l'autorité comtale.

Un temps

allié à la cité de Marseille, il change de

parti avec l'irruption de l'armée du roi

Louis Vil dans le Midi et se concilie

l'Église en 1239, par la convention d'Aix.

Allié du roi de France, il enlève toutes

les possessions marseillaises de la côte.

En 1235, Raimond réorganise la

Provence en six grands gouvernements :

Forcalquier, Provence alpine, Aix,

Provence littorale et basse, Autevès

(Tarascon) et Arles.

À la tête de chacun

il nomme un baile (bailli).

LA PROVENCE ET LES CAPÉTIENS

CHAilLES D'ANJOU

• Imposé en 1246 par Blanche de

Castille, le

second fils

de celle-ci,

Ch11rles

d'AnjiiU,

fait passer

le Midi dans

l'orbite

capétienne.

Dès 1250,

Charles s'empare d'Arles puis menace

Marseille qui accepte de reconnaître

sa suzeraineté.

Il affermit le pouvoir

comtal dans la région, mais le mirage

italien l'attire bientôt.

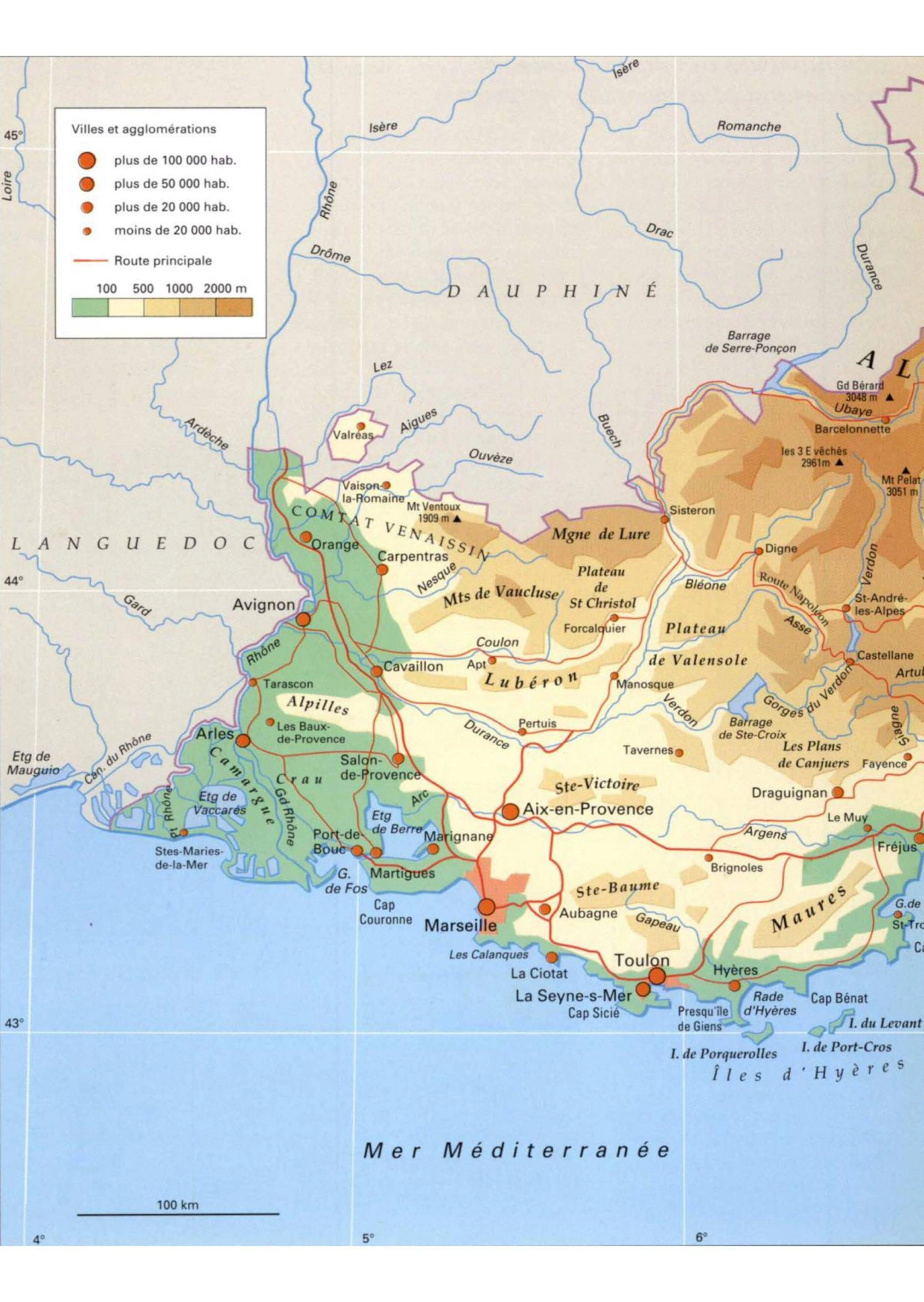

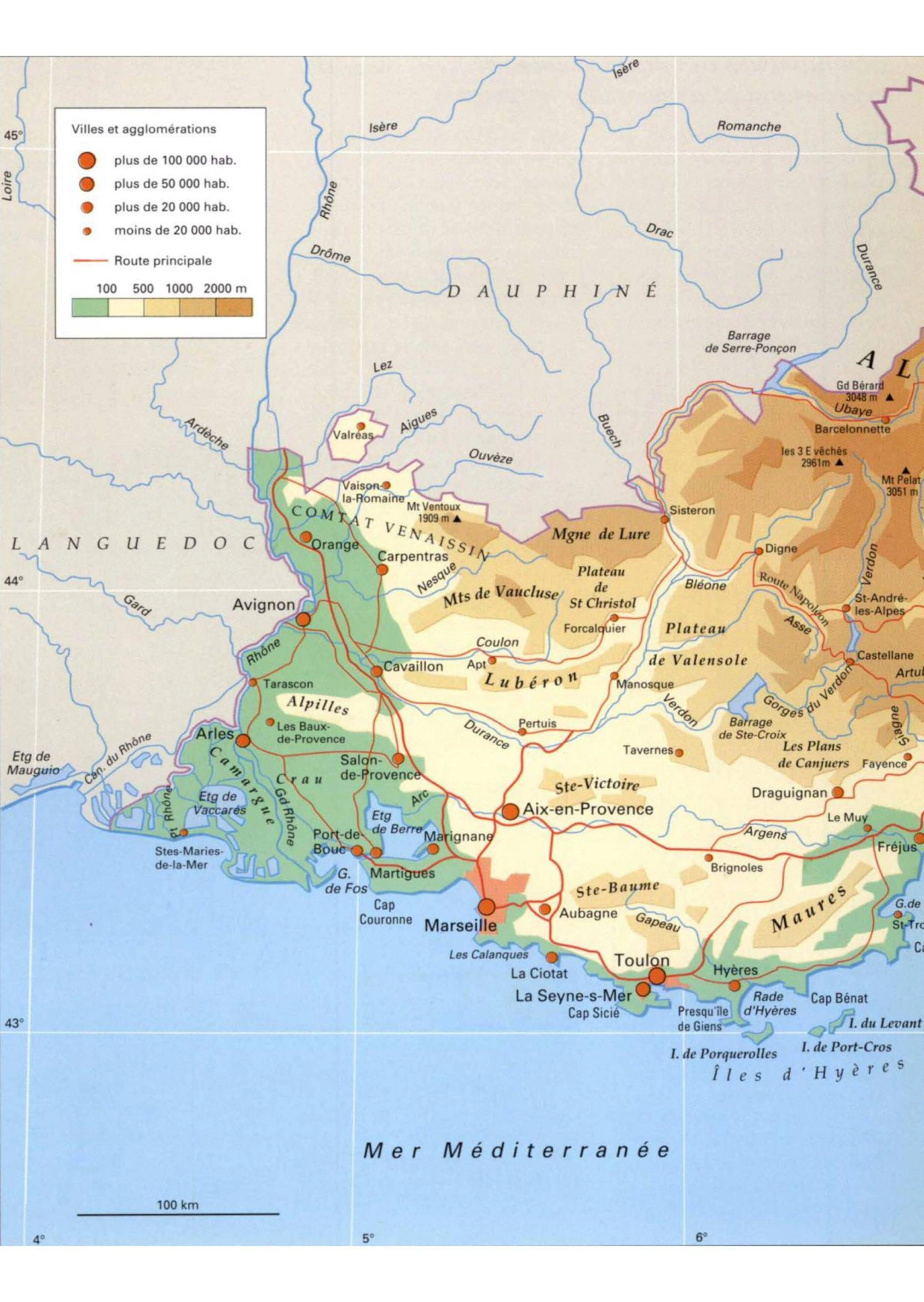

LE COMTAT VENAISSIN

• Le comtat Venaissin -de Venasque -

et Avignon constituent un ensemble

disparate qui fait partie des États du

pape depuis le Moyen Âge.

Délimité

au sud par la Durance et à l'ouest par

le Rhône, cet espace s'étend au nord

jusqu'à Vaison et à l'est jusqu'aux

contreforts des Alpes de Basse

Provence.

Quatre enclaves, trois au

nord -Bollène, Valréas-VISêln et les

Pilles -et une au sud-i!SI -Bonnieux -

complètent le domaine papal.

• En 1273, le comte de Provence

Charles 1" obtient pour le pape de

la part du roi de France Philippe Ill

le Hardi la cession du Comtat Venaissin.

En 12BB, c'est au tour de la ville

d'Avignon d'être cédée aux papes,

qui s'y installent de 1309 à 1376.

• En 1345, la reine Jeanne vend

définitivement Avignon au pape

Clément VI pour 80 000 florins.

• A la fin du xv• siècle, des émeutes

et des spoliations de populations

juives en Provence aboutissent à la

migration de celles-ci dans le Comtat

• En 1791, Avignon demande

son rattachement à la France

révolutionnaire.

l'essentiel de

l'ancien territoire papal devient

le département du Vaucluse.

•

En 1262, le pape lui propose le trône

du royaume de Naples et de Sicile,

qu'il conquiert de haute lutte à la tête

de chevaliers provençaux et de la flotte

marseillaise (1266-1272).

• Installé à Naples, Charles, à partir

de 1277, soumet la Provence à son

administration napolitaine.

Mais il

se heurte à ses sujets italiens.

• En 1282, les " Vêpres siciliennes »

marquent la fin des aventures italiennes

des Angevins : les Arago nais défont

l'escadre provençale devant Malte en

1283, ainsi que l'armée commandée

par son fils Charles Il en 1284.

• Ce dernier, qui règne de 1285 à 1309,

dote la Provence d'une administration

originale.

Il crée la fonction de rational,

chargé de veiller à la bonne perception

des droits comtaux.

La Provence

devient une seule sénéchaussée.

LES MALHEURS PROVENÇAUX

• Les années 1350-1360 sont très

sombres : aux démêlés politiques

s'ajoutent la peste noire et, après 1356,

les premiers effets de la guerre franco

anglaise.

Au tournant des années 1360,

des bandes de pillards profitent des

luttes politiques pour se développer.

• Réunis chaque année, les états de

Provence organisent la résistance aux

exactions des seigneurs de Baux et votent

des taxes de plus en plus lourdes.

Cette

période de troubles s'achève vers 1376.

• La guerre franco-anglaise replonge

la Provence dans une période de

dix ans de désordres jusqu'en 1399.

• La Provence perd la moitié de sa

population au cours de la première

moitié du xv• siècle.

LE ROI RENt, UNE GLOIRE USURPÉE

• René d'Anjou (1434-1480) échoue

dans la

reconquête

de Naples

- l'affaire de

son règne

pour laquelle il

a épuisé les

ressources

financières de

la Provence.

• Il adopte toutefois des mesures qui

favorisent le développement économique.

Il crée ainsi deux foires à Marseille

et perce une route vers le Piémont.

• Ambitieux mais dispendieux.

il demeure

avant tout un personnage de cour.

Il ne s'installe en Provence qu'à partir

de 1471 et y séjourne jusqu'à sa mort.

À partir de 1472, il subit les pressions de

Louis Xl qui, profitant du fait que René

n'a plus de descendant direct, obtient

qu'il lui remette la Provence à sa mort.

• Son successeur Charles du Maine

-Charles Ill- se heurte à l'opposition

du parti dit " lorrain » qui conteste

la donation de la Provence à la France.

Il s'ensui� en 1480-1481, une courte

guerre de succession qui s'achève

par la mort de Charles Ill qui lègue

la Provence à la couronne de France.

LA PROVENCE ROYALE

• Le 19 décembre 1481, Louis Xl

accepte la donation de Charles Ill.

• De 1492 à 1540, la Provence se trouve

au centre de la politique italienne

des Valois, Charles VIII, Louis Xli et

François 1".

En 1524, la Provence est

envahie par les troupes du connétable

de Bourbon qui a pris parti pour Charles

Quint contre le roi, et dont

les troupes assiègent en vain Marseille.

• En 1536, une nouvelle guerre franco

impériale cause de lourdes destructions.

Charles Quint échoue devant Arles.

• Sur le plan intérieur, le parlement

d'Aix obtient la primauté judiciaire sur

le sénéchal par l'édit de Lyon (1501).

l'édit de Joinville (1540) affaiblit plus

encore le sénéchal au profit du roi.

• Marseille jouit d'un traitement

particulier : le territoire phocéen

demeure une sénéchaussée spécifique.

• En 1536, la Provence est le théatre du

m11 SS11ue des vt1udols, une croyance

dissidente répandue dans le Luberon.

La population de Mérindol est tuée sur

ordre royal par une troupe commandée

par le premier président du parlement

d'Aix, Jean Maynier d'Oppède.

LES GUERIES DE RELIGION

• Le premier heurt sanglant a lieu

à Castellane en 1559, des catholiques

se soulevant contre la présence d'un

pasteur protestant chez un noble.

Le frère de ce dernier organise alors

une bande qui ravage la haute Durance.

• Les massacres se succèdent : sac

d'Orange en 1561 et prise de Sisteron

par les catholiques en 1562.

• La guerre reprend en 1568

avec le massacre de Fréjus.

• La Provence ne connaît pas les

massacres de la Saint-Barthélemy.

Toutefois, une nouvelle poussée

de violence a lieu de 1572 à 1580.

LA PROVENCE AU XVII' SllCLE

• Sous Henri IV, la Provence connaît

une période de répit sous l'habile

gouverneur Guillaume du Vair.

· Sous Louis Xlii, Richelieu reconstitue

la marine

royale au

grand profit

de Marseille

et de Toulon,

mais il alourdit

la pression

fiscale et ôte

aux états le vote

des nouveaux

impôts, ce qui provoque la révolte

des états de Provence (163o-1631).

·En 1641, la création d'une nouvelle

chambre au parlement d'Aix provoque

une nouvelle flambée de violence

qui dure vingt ans.

• Le début du XVII' siècle est marqué par

la renaissance du sentiment religieux

catholique.

À Aix est fondé le premier

établissement des oratoriens (1600).

• En 1649, Marseille est le théâtre

de désordres opposant les nobles

- les Sabreurs -aux parlementaires

- les Canivets.

Ces troubles se soldent

en 1653 par la défaite des premiers.

• En 1658, une nouvelle rébellion à

Marseille débouche sur un bras de fer

entre, d'une part.

la ville et ses consuls

et de l'autre, le pouvoir royal.

En 1660,

Louis XIV décide l'abolition du consulat.

Le consul est remplacé par un échevin

moins prestigieux, les Marseillais sont désarmés

et une garnison royale

est implantée dans la ville.

LA PROVENCE AU XVIII' SllCLE

• La Provence revit les affres de

l'invasion en 1707 lorsque le duc

de Savoie, allié à l'Angleterre, pénètre

dans le Var pour s'emparer de Toulon.

Grace à l'esprit de décision du

lieutenant-général de Grignan et

aux renforts royaux, les Savoyards

sont arrêtés puis pourchassés.

LA GRANDE PESTE DE 1720

• t:application trop légère des

règlements

sanitaires et

la corruption

de la douane

par un échevin

sont à l'origine

de la gr11nde

ptste de 1720

qui ravage

Marseille.

t:épidémie s'étend à la plaine du

Comtat.

Après une rémission, le fléau

réapparaît en 1722.

Il cause la mort

de 40 000 des 75 000 Marseillais.

• De 1730 à 1750, la Provence traverse

une période de prospérité économique.

Marseille obtient le droit de commercer

directement avec les Amériques.

• Une invasion austro-piémontaise

en 1746-1747 qui s'avance jusqu'à

Draguignan et Hyères est repoussée.

Sur mer, la situation se tend à partir

de 1748 en raison de la menace

de la flotte anglaise.

• À l'occasion de la guerre de Sept Ans

(1756-1763),1a marine marseillaise

se développe.

Si la construction navale

profite du phénomène de la guerre

de course, le commerce méditerranéen

en pâtit sérieusement.

Devant la crise

financière que connaît la Couronne,

les créations d'impôts qui marquent

les règnes de Louis XV et Louis XVI

provoquent l'opposition du parlement

d'Aix.

L'EFFERVESCENCE PRÉRrJOLUTIONNAIRE

• Dans les années 1770-1780, l'attitude

des ordres privilégiés est de plus

en plus contestée par des hommes

appartenant au tiers état ou parfois

même à la noblesse.

Ceux-ci

revendiquent le rétablissement des

états de Provence dont la dernière

convocation remonte à 1639.

• En janvier 1789, l'assemblée qui

prélude à celle des états généraux

comprend 66 députés du tiers,

20 du clergé et 104 possesseurs de fiefs.

À cette occasion, Mirabeau appelle

à l'égalité au sein de la nation

provençale.

Fin mars, l'agitation gagne

la rue.

Des émeutes contre le prix du

pain et les impôts ont lieu à Sisteron,

Aups, Rians, puis Toulon et Marseille.

LA DÉPARTEMENTALISAnoN

• En 1790, les débats sur la

départementalisation aboutissent

à la division en trois entités : l'Oues t

le Nord et l'Est.

• Le principal débat oppose Aix,

qui revendique la première place, et

Marseille, qui exige une circonscription

à part Aix l'emporte sur Marseille.

Les trois départements sont baptisés

Bouches-du-Rhône, Var et Basses-Alpes.

UNE

lÉGION PLUS IOYALim

QUE RÉPUBLICAINE

• En 1793, l'opposition à la Convention

est très violente.

En juin, Marseille

se révolte, suivie de Toulon.

Tandis que

les insurgés marseillais s'emparent des

grandes villes de Provence occidentale,

les Toulonnais se livrent aux Anglais.

• La Convention rétablit l'ordre en juillet

En décembre, Bonaparte reprend Toulon.

Après la Terreur, la contre-révolution

s'organise : les Compagnies du Soleil

multiplient les attaques.

Le sentiment

royaliste perdurera jusqu'au XIX' siècle.

LA PROVENCE

DEPUIS LE XIX' SIÈCLE

• À partir de la conquête de l'Algérie

en 1830, M11rsellle s'impose comme

le plus grand port de Méditerranée

occidentale.

La cité, qui accueille de

fortes communautés italienne, corse

ou arménienne, devient le creuset

dans lequel se forge un esprit propre.

• Durant la Seconde Guerre mondiale,

Marseille devient, à partir de novembre

1942, un haut lieu de la Résistance dont

les Allemands détruisent le poumon

populaire qu'est le quartier du Panier.

À Toulon, la flotte de guerre se saborde

pour ne pas

tomber dans

les mains

de la Kriegs

marine.

C'est

en Provence

que se déroule

��>.lill- le

second

débtlr

quement

sur le territoire français, en août 1944.

• A partir des années 1960, la Provence,

lieu de villégiature depuis le XIX ' siècle,

devient une destination du tourisme

de masse.

• Depuis la loi de la décentralisation et

de la régionalisation, la Provence forme

le cœur de la région PACA dont le siège

est à Marseille.

Trois autres départements,

le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et

les Hautes-Alpes, lui ont été adjoints.

En 1970, les Basses-Alpes sont devenues

les Alpes de Haute-Provence.

LEFtUBRIGE

• Cette école littéraire fondée en 1854

s'est donné pour objectif la défense de

la langue et des traditions provençales.

Deux jeunes poètes, Frédéric Mistral

(183o-1914) et Joseph Roumanille

(1818-1891), en sont les créateurs, en

compagnie de cinq autres membres.

• Dès 1855, l'école du • félibrige »

- • écriture •.

• poésie • en provençal -

crée un almanach, I'Armana

prouvençau.

À partir de 1870, Mistral

inscrit son mouvement littéraire

dans l'apologie de la latinité, tout en

s'opposant à toute utilisation politique

de son combat Son œUVTe la plus

célèbre est Miréio (Mireille).

Il obtient

le prix Nobel de littérature en 1904..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- La Provence et le Comtat Venaissin

- Fléchier Esprit, 1632-1710, né à Pernes-les-Fontaines (Comtat Venaissin), prélat et écrivain français.

- Comtat Venaissin.

- Comtat venaissin.

- Lecture Linéaire N°5 capitales, 2013 Sylvie Germain, Petites scènes