liaison dangereuse

Publié le 24/10/2012

Extrait du document

«

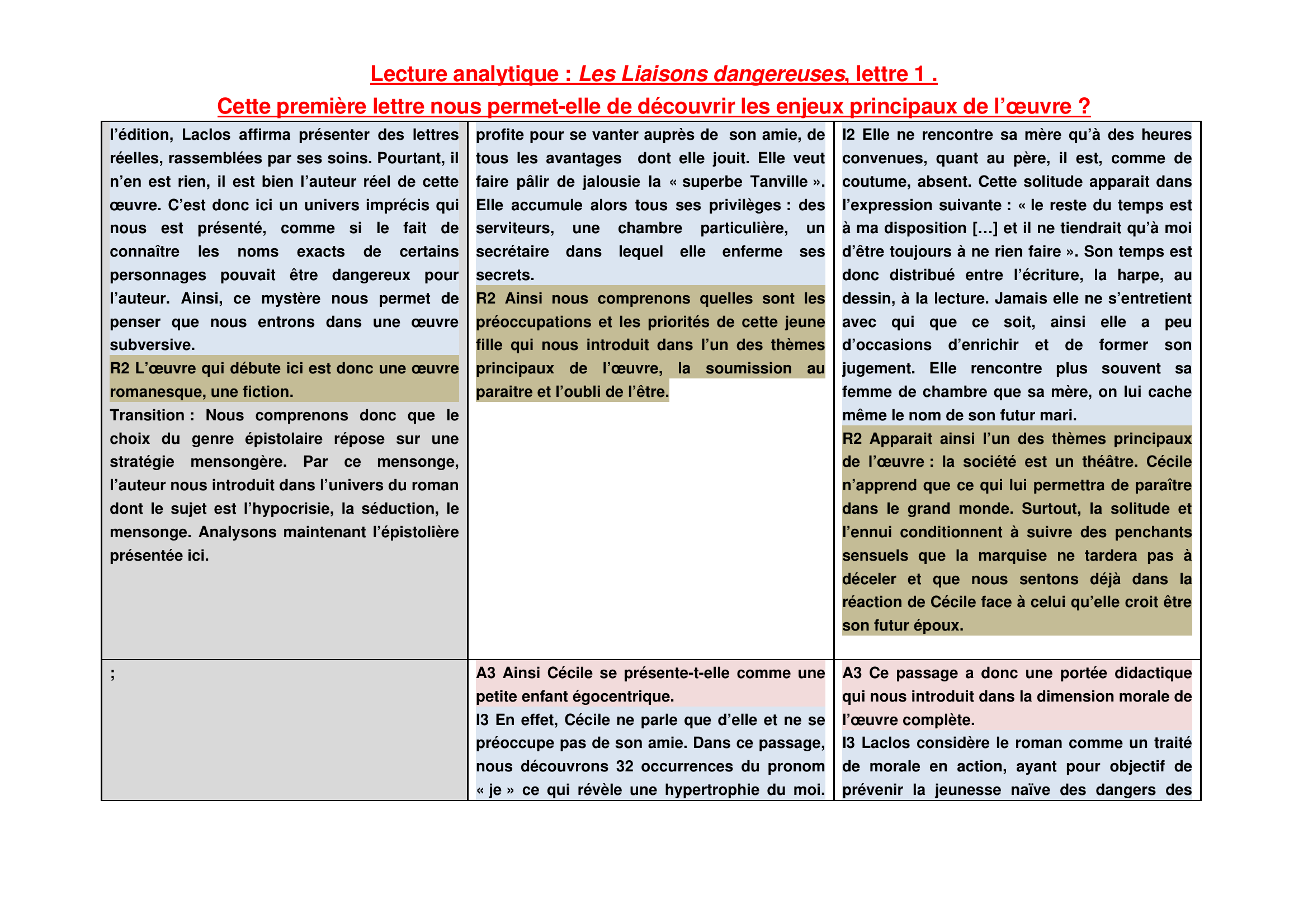

Lecture analytique : Les Liaisons dangereuses , lettre 1 .

Cette première lettre nous permetelle de d écouvrir les enjeux principaux de l’œuvre ?

l’

édition, Laclos affirma pr ésenter des lettres

r

éelles, rassembl ées par ses soins. Pourtant, il

n’en est rien, il est bien l’auteur r

éel de cette

œuvre.

C’est donc ici un univers impr

écis qui

nous est pr

ésent é, comme si le fait de

conna

ître les noms exacts de certains

personnages pouvait

être dangereux pour

l’auteur.

Ainsi, ce myst

ère nous permet de

penser que nous entrons dans une œuvre

subversive.

R2 L’œuvre qui d

ébute ici est donc une œuvre

romanesque, une fiction.

Transition : Nous comprenons donc que le

choix du genre

épistolaire r épose sur une

strat

égie mensong ère.

Par ce mensonge,

l’auteur nous introduit dans l’univers du roman

dont le sujet est l’hypocrisie, la s

éduction, le

mensonge.

Analysons maintenant l’

épistoli ère

pr

ésent ée ici.

profite pour se vanter aupr

ès de son amie, de

tous les avantages dont elle jouit.

Elle veut

faire p

âlir de jalousie la « superbe Tanville ».

Elle accumule alors tous ses privil

èges : des

serviteurs, une chambre particuli

ère, un

secr

étaire dans lequel elle enferme ses

secrets.

R2 Ainsi nous comprenons quelles sont les

pr

éoccupations et les priorit és de cette jeune

fille qui nous introduit dans l’un des th

èmes

principaux de l’œuvre, la soumission au

paraitre et l’oubli de l’

être.

I2 Elle ne rencontre sa m

ère qu’ à des heures

convenues, quant au p

ère, il est, comme de

coutume, absent.

Cette solitude apparait dans

l’expression suivante : « le reste du temps est

à

ma disposition […] et il ne tiendrait qu’ à moi

d’

être toujours à ne rien faire ». Son temps est

donc distribu

é entre l’ écriture, la harpe, au

dessin,

à la lecture. Jamais elle ne s’entretient

avec qui que ce soit, ainsi elle a peu

d’occasions d’enrichir et de former son

jugement.

Elle rencontre plus souvent sa

femme de chambre que sa m

ère, on lui cache

m

ême le nom de son futur mari.

R2 Apparait ainsi l’un des th

èmes principaux

de l’œuvre : la soci

été est un th éâ tre.

C écile

n’apprend que ce qui lui permettra de para

ître

dans le grand monde.

Surtout, la solitude et

l’ennui conditionnent

à suivre des penchants

sensuels que la marquise ne tardera pas

à

d

éceler et que nous sentons d éjà dans la

r

éaction de C écile face à celui qu’elle croit être

son futur

époux.

; A3 Ainsi C

écile se pr ésentetelle comme une

petite enfant

égocentrique.

I3 En effet, C

écile ne parle que d’elle et ne se

pr

éoccupe pas de son amie. Dans ce passage,

nous d

écouvrons 32 occurrences du pronom

« je » ce qui r

évèle une hypertrophie du moi.

A3 Ce passage a donc une port

ée didactique

qui nous introduit dans la dimension morale de

l’œuvre compl

ète.

I3 Laclos consid

ère le roman comme un trait é

de morale en action, ayant pour objectif de

pr

évenir la jeunesse na ïve des dangers des .

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Lecture Cursive n°5 Laclos, Liaison Dangereuse

- STRUCTURES ET PROPRIETES DES MOLECULES ET DES IONS 1G SPE Chap.5 Objectifs : Etablir des schémas de Lewis et géométrie de molécules Déterminer les caractères polaire d’une liaison, d’une molécule.

- PITIÉ DANGEREUSE (La) Stefan Zweig (résumé)

- La technique est-elle dangereuse

- La philosophie est-elle dangereuse?