Zola: Thérèse Raquin (étude des personnages)

Publié le 11/01/2023

Extrait du document

«

Fiche de séance 11

• Rappels initiaux [élèves en prise de notes]

➔ revenir les grands principes du Naturalisme évoqués en séance 5 (hérédité, importance des corps, influence

des théories scientifiques) ;

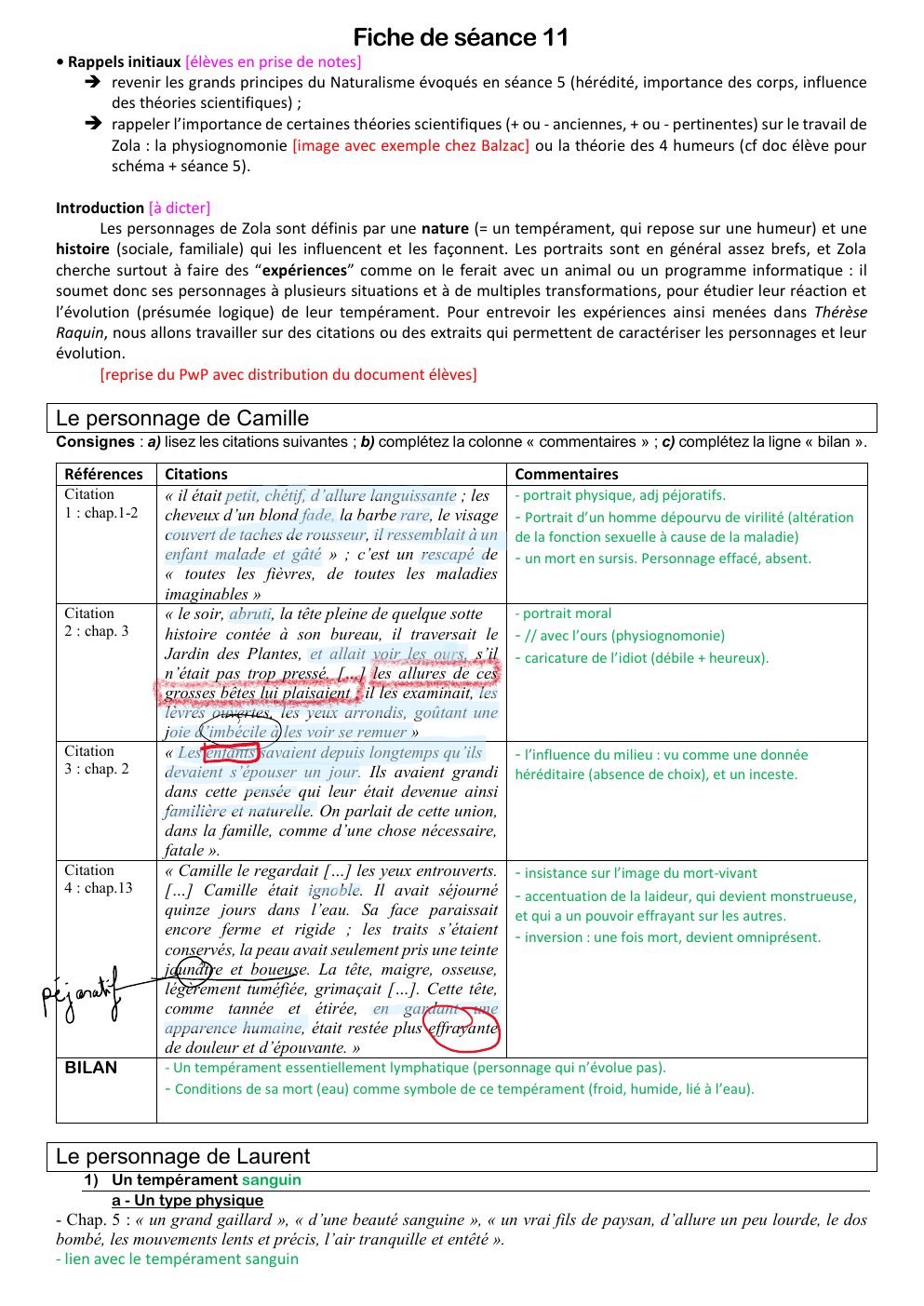

➔ rappeler l’importance de certaines théories scientifiques (+ ou - anciennes, + ou - pertinentes) sur le travail de

Zola : la physiognomonie [image avec exemple chez Balzac] ou la théorie des 4 humeurs (cf doc élève pour

schéma + séance 5).

Introduction [à dicter]

Les personnages de Zola sont définis par une nature (= un tempérament, qui repose sur une humeur) et une

histoire (sociale, familiale) qui les influencent et les façonnent.

Les portraits sont en général assez brefs, et Zola

cherche surtout à faire des “expériences” comme on le ferait avec un animal ou un programme informatique : il

soumet donc ses personnages à plusieurs situations et à de multiples transformations, pour étudier leur réaction et

l’évolution (présumée logique) de leur tempérament.

Pour entrevoir les expériences ainsi menées dans Thérèse

Raquin, nous allons travailler sur des citations ou des extraits qui permettent de caractériser les personnages et leur

évolution.

[reprise du PwP avec distribution du document élèves]

Le personnage de Camille

Consignes : a) lisez les citations suivantes ; b) complétez la colonne « commentaires » ; c) complétez la ligne « bilan ».

Références

Citation

1 : chap.1-2

Citation

2 : chap.

3

Citation

3 : chap.

2

Citation

4 : chap.13

BILAN

Citations

« il était petit, chétif, d’allure languissante ; les

cheveux d’un blond fade, la barbe rare, le visage

couvert de taches de rousseur, il ressemblait à un

enfant malade et gâté » ; c’est un rescapé de

« toutes les fièvres, de toutes les maladies

imaginables »

« le soir, abruti, la tête pleine de quelque sotte

histoire contée à son bureau, il traversait le

Jardin des Plantes, et allait voir les ours, s’il

n’était pas trop pressé.

[…] les allures de ces

grosses bêtes lui plaisaient ; il les examinait, les

lèvres ouvertes, les yeux arrondis, goûtant une

joie d’imbécile à les voir se remuer »

« Les enfants savaient depuis longtemps qu’ils

devaient s’épouser un jour.

Ils avaient grandi

dans cette pensée qui leur était devenue ainsi

familière et naturelle.

On parlait de cette union,

dans la famille, comme d’une chose nécessaire,

fatale ».

« Camille le regardait […] les yeux entrouverts.

[…] Camille était ignoble.

Il avait séjourné

quinze jours dans l’eau.

Sa face paraissait

encore ferme et rigide ; les traits s’étaient

conservés, la peau avait seulement pris une teinte

jaunâtre et boueuse.

La tête, maigre, osseuse,

légèrement tuméfiée, grimaçait […].

Cette tête,

comme tannée et étirée, en gardant une

apparence humaine, était restée plus effrayante

de douleur et d’épouvante.

»

Commentaires

- portrait physique, adj péjoratifs.

- Portrait d’un homme dépourvu de virilité (altération

de la fonction sexuelle à cause de la maladie)

- un mort en sursis.

Personnage effacé, absent.

- portrait moral

- // avec l’ours (physiognomonie)

- caricature de l’idiot (débile + heureux).

- l’influence du milieu : vu comme une donnée

héréditaire (absence de choix), et un inceste.

- insistance sur l’image du mort-vivant

- accentuation de la laideur, qui devient monstrueuse,

et qui a un pouvoir effrayant sur les autres.

- inversion : une fois mort, devient omniprésent.

- Un tempérament essentiellement lymphatique (personnage qui n’évolue pas).

- Conditions de sa mort (eau) comme symbole de ce tempérament (froid, humide, lié à l’eau).

Le personnage de Laurent

1) Un tempérament sanguin

a - Un type physique

- Chap.

5 : « un grand gaillard », « d’une beauté sanguine », « un vrai fils de paysan, d’allure un peu lourde, le dos

bombé, les mouvements lents et précis, l’air tranquille et entêté ».

- lien avec le tempérament sanguin

- portrait physique qui rappelle le boeuf.

Insistance sur

l’animalité.

- Opposé de Camille.

Type du paysan.

// « brute humaine

».

b - Un portrait moral

- Chap.

5 : « Au fond, c’était un paresseux, ayant des

appétits sanguins, des désirs très arrêtés de jouissances

faciles et durables.

Ces grand corps puissant ne

demandait qu’à ne rien faire, qu’à se vautrer dans une

oisiveté et un assouvissement de toutes les heures.

Il

aurait voulu bien manger, bien dormir, contenter largement ses passions, sans remuer de place, sans courir la mauvaise

chance d’une fatigue quelconque ».

- Chap.

8 : « Laurent avait deviné juste : il était devenu l’amant de la femme, l’ami du mari, l’enfant gâté de la mère.

Jamais il n’avait vécu dans un pareil assouvissement de ses appétits ».

- lien avec le tempérament sanguin : dimension alimentaire et sexuelle de l’appétit.

- au plan moral : personnage très matérialiste et intéressé, vivant seulement pour la satisfaction de ses besoins, et

pour rien d’autre.

C’est justement ce qu’il trouve en arrivant chez les Raquin : développement d’une vie sans histoire,

banale.

2) Un tempérament en évolution

Consignes : a) relisez les pages 186 (“Les nuits suivantes…”) à 188 (“… et c’était tout” l.81) ; b) répondez aux questions

ci-dessous sur votre cahier.

1.

Page 186 : Comparez la relation du couple décrite dans le premier paragraphe avec celle décrite dans le

deuxième.

→ Qu’est-ce qui a provoqué le changement (“détraquement”) d’après le texte ?

- jadis : un équilibre des humeurs (“L’amant donnait de son sang, l’amante de ses nerfs”), harmonie entre les 2 amants

- au présent : tension, crise, délire renforcé par le contact avec l’autre

- basculement : le tempérament de Thérèse l’a emporté sur celui de Laurent, disharmonie entre les 2 amants

2.

Page 186-188 : “Il serait curieux d’étudier les changements qui se produisent parfois dans certains organismes,

à la suite de circonstances déterminées.

Ces changements, qui partent de la chair, ne tardent pas à se

communiquer au cerveau, à tout l’individu.” (l.21-25).

→ Quels changements physiques (= du domaine des sens) la rencontre de Thérèse a-t-elle fait naître chez Laurent?

- avant Thérèse : très peu de sensibilité (“à peine, au fond de sa chair alourdie, sentait-il parfois des chatouillements”

- avec Thérèse : développement d’une “sensibilité étonnante” nouvelle (aux baisers, aux voluptés, puis - passé le point

d’équilibre → aux angoisses, peurs, anxiétés, insomnie)

3.

Page 188.

Pourquoi Zola indique-t-il que “le nom de maladie, d’affection nerveuse était réellement le seul qui

convînt aux épouvantes de Laurent” (l.75-77) ? Comment qualifier cette maladie ?

- symptômes essentiellement physiques : le corps parle (voir début de la page : “sa conscience n’entrait pour rien dans

ses frayeurs” / fin : “l’âme restait absente”).

Pas de remords psychologique.

- sensible aux hallucinations, et victime de crises de folie depuis la nuit de noces.

3) Bilan

Consigne : Ecrivez votre réponse rédigée sur votre cahier.

- Au contact de Thérèse, métamorphose : on passe d’un tempérament sanguin à un tempérament nerveux.

Laurent

subit l’influence de Thérèse et développe une sensibilité nouvelle ➔ expérimentation zolienne de l’influence du milieu

sur les individus.

- Complexification du tempérament, au contact d’un autre et // développement de son talent d’artiste.

Le personnage

quitte le stéréotype du paysan matérialiste pour gagner en épaisseur psychologique.

Le personnage de Thérèse

1) Un personnage déchiré entre son tempérament et son quotidien

Consignes : a) lisez les citations ci-dessous ; b) répondez aux questions sur votre cahier.

1.

Quel portrait moral est fait du personnage de Thérèse ?

- Figure de l’antithèse très présente.

- Portrait d’un personnage hypocrite, être en sommeil, qui cache sa vraie nature.

2.

Quelles explications sont données à son tempérament ?

- Chap.

7 : « On m’a dit que ma mère était fille d’un chef de tribu, en Afrique ; j’ai souvent songé à elle, j’ai compris

que je lui appartenais par le sang et les instincts, j’aurais voulu ne la quitter jamais et traverser les sables, pendue à

son....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Les personnages - Thérèse Raquin de Zola

- Analyse des personnages dans Thérèse Raquin de Zola

- Dans la seconde préface de Thérèse Raquin, Émile Zola déclare : « Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. » Vous estimerez la validité de ces intentions en les vérifiant dans l'oeuvre de Zola que vous avez étudiée.

- Thérèse Raquin de Zola - Résumé par chapitre

- LAURENT. Personnage du roman d’Emile Zola Thérèse Raquin