LES MALADIES DES REINS

Publié le 09/02/2019

Extrait du document

sans cesse utilisée, les reins « s’entartrent ». Non pas à cause de dépôts de calcaire, comme dans une bouilloire, mais de sels d’oxalate ou de phosphate de calcium qui contribuent progressivement à former des calculs rénaux. En moindre proportion, il existe aussi des calculs d’acide urique, que l’on rencontre chez des personnes atteintes de la goutte (affection douloureuse due à un taux élevé d’acide urique dans le sang). Cette formation de calculs ou de pierres est désignée sous le nom de lithiase, autrefois appelée maladie de la pierre. Parfois, leur présence peut traduire un trouble du métabolisme, comme dans le cas de la goutte, mais en général leurs causes demeurent mal identifiées. La formation lente et insidieuse des calculs rénaux rend difficile leur dépistage précoce. La taille d’un calcul varie du grain de sable à celle d’une balle de golf, cette dimension restant rarissime. Dans la majorité des cas, le diagnostic de calculs s’établit grâce à une radiographie. La présence insoupçonnée d’un grain de sable, au niveau du bassinet des reins, par exemple, se traduit par une douleur très violente dès que le calcul se déplace des reins vers la vessie en passant par l’uretère. Ces crises douloureuses, accompagnées d’envies fréquentes d’uriner qui témoignent de ces migrations, constituent les coliques néphrétiques affectant plus particulièrement les hommes que les femmes.

Dans le cas de petits calculs et une fois la vessie atteinte, ceux-ci peuvent être expulsés lors de la miction avec plus ou moins de désagrément. Lorsque la taille des calculs entrave sérieusement le passage de l’urine dans les différentes voies urinaires, le risque d’infection se multiplie.

La lithotritie

Lorsque la taille du calcul ne permet pas, dans un premier temps, son élimination par les voies naturelles et obstrue le bassinet ou une autre voie urinaire, la solution consiste à pratiquer une lithotritie, ou lithotriptie. Cette technique consiste à fragmenter les calculs grâce à l’émission d’ultrasons ou de chocs hydroélectriques. Une fois transformé en poudre fine et sableuse, le calcul est facilement éliminé avec les urines.

On distingue deux méthodes de lithotritie. La lithotritie percutanée, à la différence de l’extra-corporelle, nécessite l’introduction dans le rein d’une sonde, qui va faire éclater par émission d’ondes le calcul puis retirer les divers fragments. L’extracorporelle, sans réelle intervention chirurgicale, se réalise grâce à un lithotriteur qui, positionné au-dessus de la zone à traiter, va, avec une extrême précision, «bombarder» d’ondes le calcul à pulvériser. L’élimination des résidus s’effectue ensuite par les urines.

Les lithiases

Outre les reins, la vessie est également le siège de lithiases. Plus fréquentes chez les hommes, leur développement est favorisé par des infections répétées, de la rétention urinaire ou par la présence d’un obstacle en aval, au niveau de la prostate par exemple. Les malades éprouvent de violentes douleurs et un fréquent besoin d’uriner. La miction s’effectue difficilement et par saccades. L'extraction de ces calculs, dont le volume est parfois important, s’effectue de moins en moins souvent

La cystite est le plus souvent due à une bactérie, appelée Escherichia coli, vivant dans l’intestin. Son passage dans les voies urinaires provoque inflammation et irritation.

par les voies naturelles en utilisant la lithotritie, mais plutôt en pratiquant une ouverture chirurgicale de la vessie. Cette dernière technique possède l’avantage de soigner à la fois le calcul et sa cause (tumeur de la prostate ou malformation).

Les tumeurs des reins et de l’appareil urinaire

L’adénome prostatique, tumeur bénigne de la prostate, constitue l’affection la plus courante de cet organe. Elle apparaît chez l’homme vers la soixantaine et se soigne par ablation ou résection endoscopique passant par les voies naturelles. Le cancer de la prostate est plus rare, et survient chez l’homme après 50 ans. Irradiations, chirurgie et traitements hormonaux composent sa thérapeutique. Plus fréquents, les cancers du rein (adénocarcinome du rein) et de la vessie sont favorisés par le tabagisme. Chez l’enfant, le cancer du rein traité de bonne heure peut être maîtrisé.

Le rein artificiel

Suite à une insuffisance rénale aiguë ou chronique, les reins largement endommagés ne sont plus capables d’assurer leur rôle d’épurateur des déchets organiques. La situation est extrêmement grave, car le patient souffre d’anurie, c’est-à-dire d’une incapacité à uriner. La seule solution, en attendant une transplantation rénale, réside dans le rein artificiel qui assure l’épuration du sang du patient. Le système est simple : le rein artificiel ou dialyse extrarénale consiste à faire circuler le sang hors de l’organisme du malade - circulation extracorporelle - à travers une membrane filtrante (membrane de dialyse). De retour dans l’orga-

Dysfonctionnement des valvules de l'uretère. L’urine refoulée dans le canal de l’uretère engendre un terrain propice au développement des bactéries.

L'épaississement de la membrane de la vessie

est une cause

de cystite.

Les bactéries présentes dans les selles peuvent passer accidentellement dans l'urètre puis remonter et atteindre la vessie, l'uretère et se diffuser dans les reins. Elles provoquent alors une inflammation et une infection rénale.

rectum

Tom McArthur

nisme, le sang est totalement « nettoyé » de ses déchets et a conservé l’intégralité de ses constituants essentiels. Quoique contraignante, la dialyse reste aujourd’hui le seul procédé, en dehors de la greffe, capable de prendre le relais des fonctions rénales. Deux à trois séances hebdomadaires, de deux à quatre heures chacune, sont nécessaires pour épurer le sang. En France, on estime à environ 19000 le nombre de dialysés chroniques.

La greffe de rein est une technique éprouvée. Elle permet au patient dans 90 % des cas de reprendre une activité normale trois mois après l’intervention. Les avancées dans le domaine de l’immunologie et de la maîtrise des médicaments antirejet (cyclosporine A) ont largement contribué à la réussite actuelle des greffes.

Les cystites

Inflammations aiguës ou chroniques de la vessie, dont l’origine est bactérienne, les cystites sont des affections courantes chez les femmes. En France, on estime le nombre de femmes atteintes entre 500000 et 800000. Désagréables, irritantes, douloureuses, les cystites sont rarement dangereuses pour l’équilibre de la fonction rénale. Elles se manifestent par des brûlures lors de la miction, une envie d’uriner fréquente et parfois incontrôlable ainsi que par la présence de pus ou de sang dans les urines. Leur traitement se compose d’antibiotiques qui apportent un rapide soulagement. Dans de nombreux cas, le responsable de ces inflammations est une bactérie, connue sous le nom de Escherichia coli, dont l’habitat naturel est notre intestin, dans lequel elle vit en toute tranquillité. En atteignant l’urètre puis la vessie, cette bactérie se transforme en un germe pathogène provoquant l’inflammation de la vessie.

«

Les

maladies des reins

L'analyse de la composition des urines a une

importance capitale pour établir un diagnostic et

détecter des maladies.

Les malformations congénitales

Comme tous les autres organes, les reins peuvent

être le siège d'anomalies congénitales.

Lune des

plus connues est celle du rein en fer à cheval, où

les reins sont soudés l'un à l'autre.

Parfois, l'ano

malie réside au niveau de l'emplacement des

deux reins qui peuvent être du même côté.

Plus

grave, la polykystose est une maladie héréditaire

qui se manifeste par la présence de nombreux

kystes.

Ceux-ci entraînent progressivement insuffi

sance rénale et hypertension artérielle.

Les maladies néphrologiques

Les néphrons sont les petites unités excrétrices

des reins qui jouent un rôle de filtre.

Tout comme

les cellules nerveuses, les néphrons sont ultraspé-

.

cialisés et, une fois endommagés, ils sont inca

pables de se régénérer.

Cependant, un rein sain

ne travaille pas à cent pour cent puisque les deux

tiers des néphrons suffisent à assurer une bonne

épuration du sang.

Consécutive à une infection,

l'altération des néphrons entraîne une diminution

de l'activité rénale.

En laissant passer dans l'urine

des éléments qui ne sont pas des déchets comme

les protéines ou les globules rouges-ces derniers

confèrent une couleur rougeâtre à l'urine -, les

néphrons n'assurent plus leur rôle de filtrage :

c'est le signe d'une insuffisance rénale.

Les infections rénales

Frissons et fièvre élevée avec douleurs lombaires

accompagnent les infections bactériennes ou

virales des reins.

La pyélonéphrite, infection

microbienne, s'attaque aux cavités excrétrices du

rein au niveau des calices et du bassinet.

Les

femmes sont principalement victimes de ce genre

d'infections, dont le traitement repose sur la prise

d'antibiotiques.

Mal traitées ou chroniques, ces

pyélonéphrites entraînent parfois une altération

sévère de la fonction rénale.

Certains facteurs

favorisent leur apparition.

La présence de pierres

ou de calculs (lithiase), de malformations uri

naires, de tumeurs ou encore d'une grosseur anor

male de la prostate (hypertrophie prostatique) L'EXTRACTION

D'UN

CALCUL RÉNAL

A

0

..

y

......

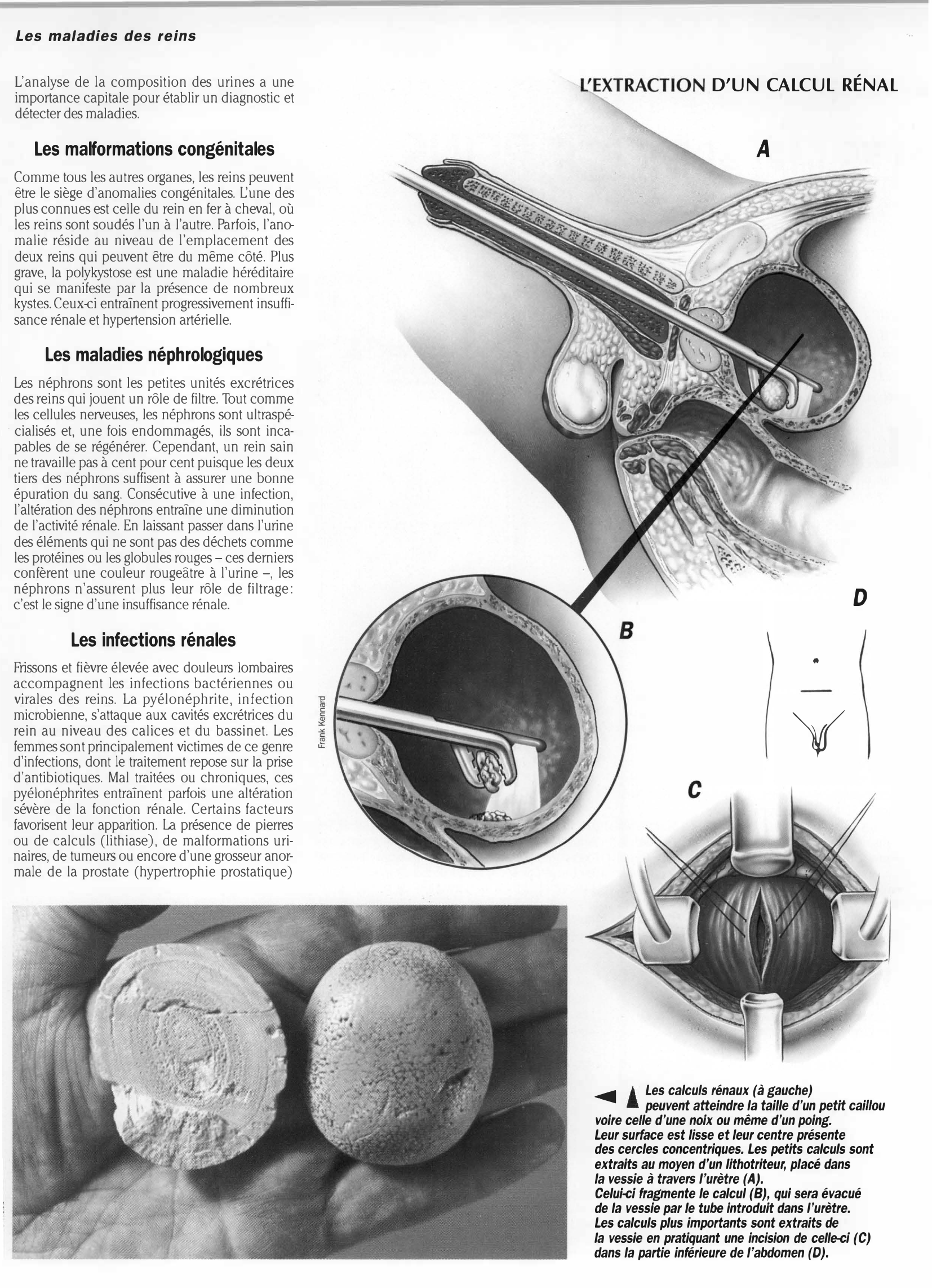

! Les calculs rénaux (à gauche) a peuvent atteindre la taille d'un petit caillou

voire celle d'une noix ou même d'un poing.

Leur surface est lisse et leur centre présente

des cercles concentriques.

Les petits calculs sont

extraits au moyen d'un lithotriteur, placé dans

la vessie à travers l'urètre (A).

Celui-ci fragmente le calcul (8), qui sera évacué

de la vessie par le tube introduit dans l'urètre.

Les calculs plus importants sont extraits de

la vessie en pratiquant une incision de celle-ci (C)

dans la partie inférieure de l'abdomen (0)..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Médecine: Les maladies des reins

- LES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS D’HABITUDE ALIMENTAIRE EN RELATION AVEC LE DEVELOPPEMENT DES MALADIES NUTRITIONNELLES AU BENIN ET DANS LE MONDE

- Les maladies cardio vasculaires

- CONTAGION ET DES MALADIES CONTAGIEUSES (De la) (résumé & analyse)

- ESSAI SUR LES MALADIES ET LES LÉSIONS DU CœUR ET DES GROS VAISSEAUX.