BERDIAEFF Nicolas (1879-1948) d'origine russe, vint s'établir à Paris quelques années après la Révolution russe.

Publié le 21/10/2012

Extrait du document

«

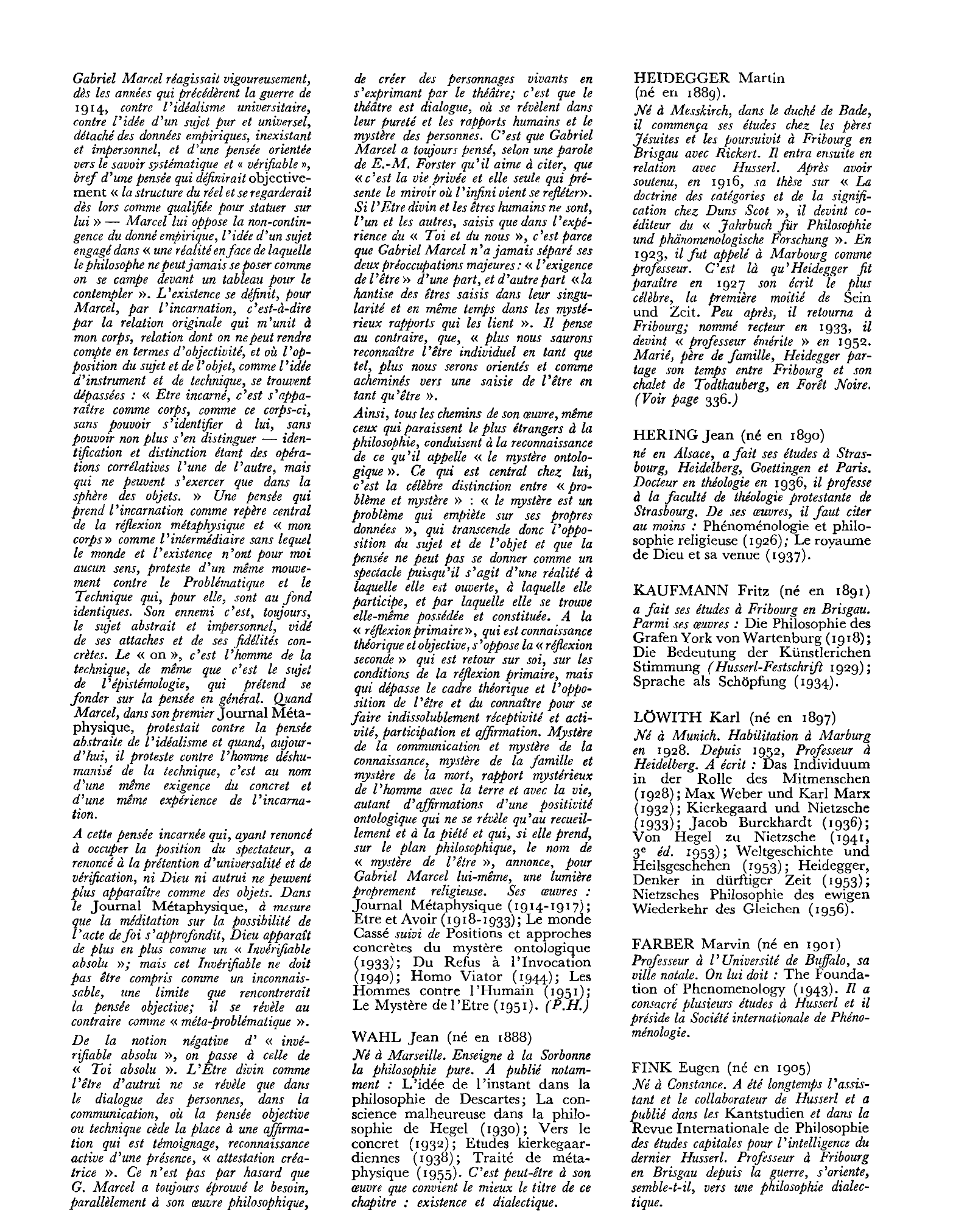

Gabriel Marcel réagissait vigoureusement, dès les années qui précédèrent la guerre de 1914, contre l'idéalisme universitaire,

contre l'idée d'un sujet pur et universel,

détaché

des données empiriques, inexistant

et impersonnel, et d'une pensée orientée vers le savoir systématique et " vérifiable "• bref d'une pensée qui définirait objective ment « la structure du réel et se regarderait dès lors comme qualifiée pour statuer sur

lui » - Marcel lui oppose la non-contin gence du donné empirique, l'idée d'un sujet

engagé dans« une réalité en face de laquelle le philosophe ne peut jamais se poser comme on se campe devant un tableau pour le contempler ».

L'existence se définit, pour

Marcel, par l'incarnation, c'est-à-dire

par la relation originale qui

m'unit à mon corps, relation dont on ne peut rendre compte en termes d'objectivité, et où l'op

position du sujet et de l'objet, comme l'idée

d'instrument et de technique, se trouvent dépassées : « Etre incarné, c'est s' appa

raître comme corps, comme ce corps-ci,

sans pouvoir s'identifier à lui, sans

pouvoir

non plus s'en distinguer -iden

tification et distinction étant des opéra

tions corrélatives l'une de l'autre, mais

qui ne peuvent s'exercer que dans la

sphère des objets.

» Une pensée qui

prend l'incarnation comme repère central de la réflexion métaphysique et « mon corps » comme l'intermédiaire sans lequel le monde et l'existence n'ont pour moi

aucun sens, proteste d'un même mouve

ment contre le Problématique et le

Technique qui, pour elle, sont au

fond identiques.

Son ennemi c'est, toujours, le sujet abstrait et impersonnel, vidé de ses attaches et de ses fidélités con

crètes.

Le « on», c'est l'homme de la

technique, de même que c'est le sujet de l'épistémologie, qui prétend se fonder sur la pensée en général.

Quand Marcel, dans son premier Journal Méta physique, protestait contre la pensée

abstraite de l'idéalisme et quand, aujour

d'hui, il proteste contre l'homme déshu

manisé de la technique, c'est au nom d'une même exigence du concret et

d'une même expérience de l'incarna

tion.

A cette pensée incarnée qui, ayant renoncé

à

occuper la position du spectateur, a renoncé à la prétention d'universalité et de vérification, ni Dieu ni autrui ne peuvent

plus apparaître comme des objets.

Dans le Journal Métaphysique, à mesure que la méditation sur la possibilité de l'acte de foi s'approfondit, Dieu apparaît de plus en plus comme un « Invérifiable

absolu »; mais cet Invérifiable ne doit

pas être compris comme un inconnais

sable, une limite que rencontrerait

la pensée objective; il se révèle au

contraire comme « méta-problématique ».

De la notion négative d' « invé

rifiable absolu », on passe à celle de « Toi absolu ».

L' Etre divin comme l'être d'autrui ne se révèle que dans le dialogue des personnes, dans la

communication, où la pensée objective ou technique cède la place à une affirma

tion qui est témoignage, reconnaissance

active d'une présence,

« attestation créa

trice ».

Ce n'est pas par hasard que G.

Marcel a toujours éprouvé le besoin,

parallèlement à son œuvre philosophique,

de créer des personnages vivants en s'exprimant par le théâtre; c'est que le théâtre est dialogue, où se révèlent dans

leur pureté et les rapports humains et le mystère des personnes.

C'est que Gabriel

Marcel a toujours pensé, selon une parole de E.-M.

Forster qu'il aime à citer, que « c'est la vie privée et elle seule qui pré

sente le miroir où l'infini vient se refléter».

Si l' Etre divin et les êtres humains ne sont, l'un et les autres, saisis que dans l'expé

rience du « Toi et du nous », c'est parce que Gabriel Marcel n'a jamais séparé ses deux préoccupations majeures: « l'exigence de l'être» d'une part, et d'autre part «la hantise des êtres saisis dans leur singu

larité et en même temps dans les mysté

rieux rapports qui les lient ».

Il pense

au contraire, que, « plus nous saurons

reconnaître l'être individuel en tant que tel, plus nous serons orientés et comme

acheminés vers une saisie de l'être en tant qu'être ».

Ainsi, tous les chemins de son œuvre, même

ceux qui paraissent le plus étrangers à la

philosophie, conduisent à la reconnaissance

de ce qu'il appelle « le mystère ontolo

gique ».

Ce qui est central chez lui,

c'est la célèbre distinction entre « pro

blème et mystère » : « le mystère est un problème qui empiète sur ses propres données », qui transcende donc l' oppo sition du sujet et de l'objet et que la

pensée ne peut pas se donner comme un spectacle puisqu'il s'agit d'une réalité à laquelle elle est ouverte, à laquelle elle

participe, et par laquelle elle se trouve

elle-même possédée et constituée.

A la

«réflexion primaire», qui est connaissance

théorique et objective, s'oppose la« réflexion seconde » qui est retour sur soi, sur les

conditions de la réflexion primaire, mais

qui dépasse le cadre théorique et l' oppo

sition de l'être et du connaître pour se faire indissolublement réceptivité et acti

vité, participation et affirmation.

Mystère

de la communication et mystère de la

connaissance, mystère de la famille et

mystère de la mort, rapport mystérieux de l'homme avec la terre et avec la vie,

autant d'affirmations d'une positivité

ontologique qui

ne se révèle qu'au recueil

lement et à la piété et qui, si elle prend,

sur le plan philosophique, le nom de « mystère de l'être », annonce, pour

Gabriel Marcel lui-même, une lumière

proprement religieuse.

Ses œuvres : Journal Métaphysique (1914-1917); Etre et Avoir ( 1918-1933); Le monde Cassé suivi de Positions et approches concrètes du mystère ontologique ( 1933); Du Refus à l'Invocation (1940); Homo Viator (1944); Les Hommes contre l'Humain ( 1951); Le Mystère del'Etre (1951).

(P.H.)

WAHL Jean (né en 1888)

Né à Marseille.

Enseigne à la Sorbonne

la philosophie pure.

A publié notam

ment :

L'idée de l'instant dans la philosophie de Descartes; La con

science malheureuse dans la philo

sophie de Hegel ( 1930) ; Vers le concret ( 1932) ; Etudes kierkegaar

diennes ( 1 938) ; Traité de méta physique (1955).

C'est peut-être à son œuvre que convient le mieux le titre de ce chapitre : existence et dialectique.

HEIDEGGER Martin (né en 1889).

Né à Messkirch, dans le duché de Bade, il commença ses études chez les pères

Jésuites et les poursuivit à Fribourg en Brisgau avec Rickert.

Il entra ensuite en relation avec Husserl.

Après avoir

soutenu, en 1916, sa thèse sur « La doctrine des catégories et de la signifi

cation chez Duns Scot », il devint co éditeur du « ]ahrbuch für Philosophie

und phiinomenologische Forschung ».

En 1923, il fut appelé à Marbourg comme professeur.

C'est là qu'Heidegger fit

paraître en 1 92 7 son écrit le plus célèbre, la première moitié de Sein und Zeit.

Peu après, il retourna à

Fribourg; nommé recteur en 1933, il devint « professeur émérite » en 1952.

Marié, père de famille, Heidegger par

tage son temps entre Fribourg et son chalet de Todthauberg, en Forêt Noire.

(Voir page 336.)

HERING Jean (né en 1890)

né en Alsace, a fait ses études à Stras bourg, Heidelberg, Goettingen et Paris.

Docteur en théologie en 1936, il professe

à la faculté de théologie protestante de Strasbourg.

De ses œuvres, il faut citer

au moins : Phénoménologie et philo sophie religieuse ( 1926); Le royaume de Dieu et sa venue (1937).

KAUFMANN Fritz (né en 1891)

a fait ses études à Fribourg en Brisgau.

Parmi ses œuvres : Die Philosophie des Grafen York von Wartenburg (1918); Die Bedeutung der Künstlerichen Stimmung ( Husserl-Festschrift 1929); Sprache als Schopfung ( 1 934).

LÙWITH Karl (né en 1897)

Né à Munich.

Habilitation à Marburg en 1928.

Depuis 1952, Professeur à

Heidelberg.

A écrit : Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen (1928); Max Weber und Karl Marx (1932); Kierkegaard und Nietzsche (1933); Jacob Burckhardt (1936); Von Hegel zu Nietzsche (1941, 3• éd.

1953); Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1953); Heidegger, Denker in dürftiger Zeit ( 1953); Nietzsches Philosophie des ewigen Wiederkehr des Gleichen (1956).

FARBER Marvin (né en 1901) Professeur à l'Université de Buffalo, sa ville natale.

On lui doit : The Founda tion of Phenomenology (1943).

Il a consacré plusieurs études à Husserl et il préside la Société internationale de Phéno

ménologie.

FINK Eugen (né en 1905) Né à Constance.

A été longtemps l'assis

tant et le collaborateur de Husserl et a

publié dans les Kantstudien et dans la Revue Internationale de Philosophie des études capitales pour l'intelligence du dernier Husserl.

Professeur à Fribourg en Brisgau depuis la guerre, s'oriente,

semble-t-il, vers une philosophie dialec

tique.

43 1.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Hyacinthe RIGAUD 1659 · Perpignan 1743 ·Paris D'origine catalane, il vint à Montpellier à 14 ans et tra· vailla pendant 4 ans dans l'atelier de Pézet.

- Picabia Francis, 1879-1953, né à Paris, peintre français d'origine cubaine.

- Denis Papin par Jean-Louis Destouches Professeur à la Sorbonne et à l'École Centrale des Arts et Manufactures D'origine blésoise et de famille protestante, Denis Papin naquit en 1647 et vint en 1671 à Paris, alors centre intellectuel rendu très attractif par l'action de Colbert.

- Adamov (Arthur) Auteur dramatique français d'origine russe (Kislovodsk, 1908 - Paris, 1970), l'un des fondateurs du théâtre de l'absurde*.

- NICOLAS BERDIAEFF : LES SOURCES ET LE SENS DU COMMUNISME RUSSE (Résumé & Analyse)