Les rites de la mort au musée de l'homme

Publié le 06/12/2011

Extrait du document

L'exposition récemment ouverte à Paris (de juillet 1979 à Juillet 1980) dans la salle d'Anthropologie du musée de l'Homme rassemble et permet de comparer les objets, les images et les drverses pratiques funéraires des cinq parties du monde. Cette exposition présente les résultats d'u.ne recherche à travers le monde et marque le pomt d'une réflexion collective issue à la fois du laboratoire d'Ethnologie du Muséum d'Histoire Naturelle et du Centre National de Recherche Scientifique. Aujourd'hui que, dit-on, nous sommes face à une rupture de civilisation et que la mort n'est plus recueillie dans nos sociétés mais se voit au contraire évacuée, « taboutisée « et occultée, le projet d'une exposition sur les rites de la mort dans laquelle se rencontrent non seulement les objets généralement exposés dans les Musées mais e.nc'?re l'audio-visuel et l'écrit est d'une importance significative : rendre à la mort sa place dans la vie des hommes et, à partir de cette place, ouvrir des horizons nouveaux aux sciences de l'homme.

«

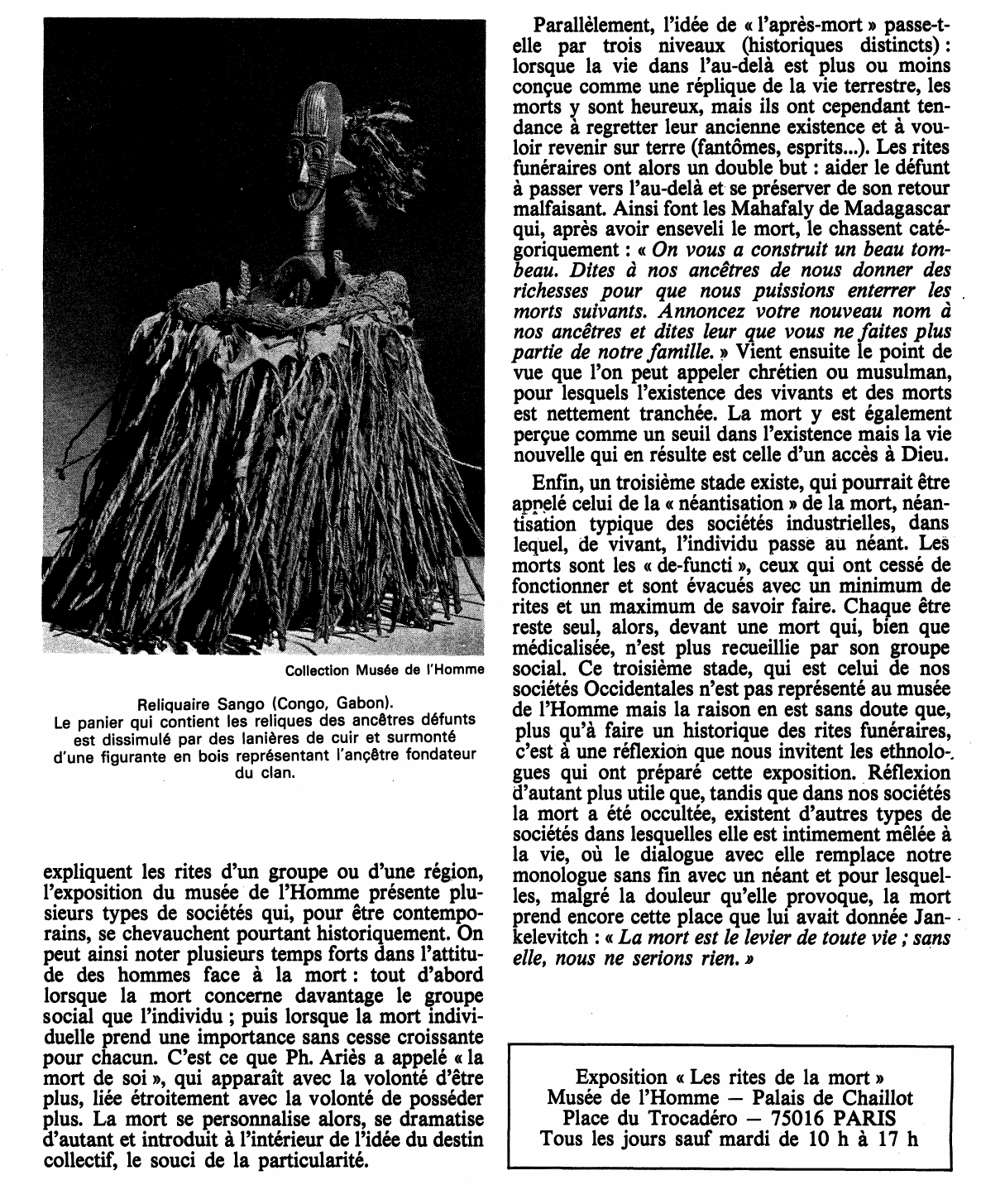

Collection Musée de l'Homme

Reliquaire Sango (Congo, Gabon).

Le panier qui contient les reliques des ancêtres défunts

est dissimulé par des lanières de cuir et surmonté

d'une figurante en bois représentant l'ançlltre fondateur du clan.

expliquent les rites d'un groupe ou d'une région,

l'exposition du musée de l'Homme présente plu

sieurs types de sociétés qui, pour être contempo

rains, se chevauchent pourtant historiquement.

On peut ainsi noter plusieurs temps forts dans l'attitu

de des hommes face à la mort: tout d'abord

lorsque la mort concerne davantage le groupe

social que l'individu ; puis lorsque la mort indivi

duelle prend une importance sans cesse croissante

pour chacun.

C'est ce que

Ph.

Ariès a appelé c la mort de soi », qui apparaît avec la volonté d'être

plus, liée étroitement avec la volonté de posséder

plus.

La mort se ~sonnalise alors, se dramatise

d'autant et introdwt à l'intérieur de l'idée du destin

collectif, le souci de la particularité.

Parallèlement,

l'idée de

c l'après-mort » passe-t

elle par trois niveaux (historiques distincts):

lorsque

la vie dans l'au-delà est plus ou moins

conçue comme une réplique de la vie terrestre, les

morts r sont heureux, mais ils ont cependant ten

dance a regretter leur ancienne existence et à vou

loir revenir sur terre (fantômes, esprits ...

).

Les rites

funéraires ont alors un double

but : aider le défunt à passer vers l'au-delà et se préserver de son retour

malfaisant Ainsi font les Mahafaly de Madagascar

qui, après avoir enseveli le mort, le chassent caté

goriquement :

« On vous a construit un beau tom beau.

Dites d nos anc€tres de nous donner des richesses pour que nous puissions enterrer les .

morts suivants.

Annoncez votre nouveau nom d nos anc€tres et dites leur !{Ue vous ne faites plus partie de notre famille.

!1 V1ent ensuite le point de we que l'on peut appeler chrétien ou musulman,

pour lesquels l'existence des vivants et des morts

est nettement tranchée.

La mort y est également

perçue comme un seuil dans l'existence mais la vie

nouvelle qui en résulte est celle d'un accès à Dieu.

Enf'm, un troisième stade existe, qui pourrait être app~lé celui de la « néantisation » de la mort, néan

tisation typique des sociétés industrielles, dans

lequel, de vivant, l'individu

passe au néant.

Les morts sont les« de-functi », ceux qui ont cessé de

fonctionner et sont évacués avec un minimum de

rites et un maximum de savoir faire.

Ch~ue être

reste seul, alors, devant une mort qui, b1en que

médicalisée, n'est plus recueillie par son groupe

social.

Ce troisième stade, qui est celui de nos

sociétés Occidentales n'est pas représenté

au musée

de l'Homme mais la raison en est sans doute que,

plus ~u'à faire un historique des rites funéraires,

c'est a une réflexion que nous invitent les ethnolo-.

gues qui ont préparé cette exposition ..

Réflexion

d'autant plus utile que, tandis que dans nos sociétés

la mort a été occultée, existent d'autres types de

sociétés dans lesquelles elle est intimement mêlée

à la vie, où le dialogue avec elle remplace notre

monologue sans fm avec un néant et pour lesquel

les, malgré la douleur qu'elle provoque, la mort

prend encore cette place que lu1 avait donnée Jan-.

kelevitch : c La mort est le levier de toute vie ; sans elle, nous ne serions rien.

» ·

Exposition c Les rites de la mort » Musée de l'Homme - Palais de Chaillot Place du Trocadéro - 75016 PARIS Tous les jours sauf mardi de 10 h à 17 h.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- HOMME QUI ÉTAIT MORT (L’) David Herbert Lawrence (résumé)

- Jeune Homme et la Mort, le [Roland Petit] - analyse de l'oeuvre musicale.

- Le temps, destruction et mort, ou bien pouvoir libre de l'homme ?

- Canonisation Acte par lequel un homme dont la vie fut irréprochable aux yeux de la religion chrétienne, généralement un martyr, acquiert après sa mort le statut de saint.

- L'homme Qui Rit La voix qui avait dit: Gwynplaine est mort, lui chuchota l'oreille: Voici dix livres sterling que vous envoie quelqu'un qui vous veut du bien.