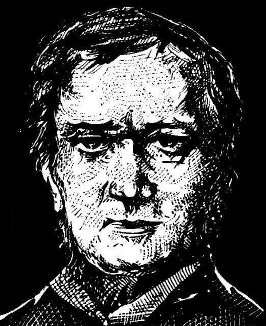

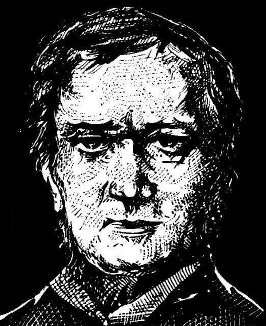

Richard Wagner

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

«

paraître lorsqu'on les compare à ses créations postérieures ses premiers essais de composition (par exemple uneSymphonie en do majeur ou la Fantaisie en fa dièse mineur pour piano), partout on retrouve la trace d'une écriturepersonnelle et attachante et, à peine le contact avec la scène est-il établi que prend corps tout ce qui constitue lestyle original de Wagner et ce qui, tant au point de vue harmonique qu'au point de vue musical, devait provoquer unsi violent bouleversement.

Âgé de vingt ans, Wagner débute dans la carrière de chef d'orchestre, vie instable d'artiste, traversée de bien desdésillusions et de bien des soucis, mais qui le rapproche pas à pas de son idéal.

A Würzbourg, où il écrit son premieropéra (Les Fées), mûrit en lui l'idée que tout ce qui concerne l'opéra devait subir une complète transformation,c'est-à-dire être ennobli dans son essence même, de manière à pouvoir être utilisé pour le drame concret sesuffisant à lui-même.

L'étape suivante est Magdebourg où voit le jour sa deuxième Oeuvre scénique, inspirée de Mesure pour mesure, deShakespeare.

Cette même année, Wagner fait la connaissance de sa première femme, l'actrice Minna Planer, qu'ilsuit à Königsberg, en 1836.

Toutefois, le séjour à Riga, au théâtre nouvellement fondé par Holtei, fut plus profitable.C'est là que le fascinant chef d'orchestre eut l'occasion de se charger aussi de la direction des concertssymphoniques.

Mais cette situation lui fut bientôt retirée.

Alors, toujours infatigable, aspirant sans cesse à degrandes actions, Wagner décida de tenter sa chance à Paris.

Au cours de la traversée en mer, une terrible tempêtemit sa vie en danger.

On en retrouve l'écho fantastique dans la ballade maritime du Vaisseau fantôme.

C'est alorsaussi qu'il prit conscience de ce qui était véritablement son domaine.

Typiquement nordique, cet opéra se rattachaitpourtant au schéma traditionnel, de même que Rienzi, commencé à Riga, encore tout à fait sous l'influence deSpontini et de Meyerbeer, et qu'il s'agissait d'achever à Paris.

Ce fut la période la plus dure de sa vie.

Sansprotection, méconnu dans ses vues en matière d'art, il tomba dans la plus grande détresse et dut se débattre pourne trouver qu'un travail avilissant de simple manOeuvre.

Au début, encore prisonnier des règles internationales régissant le "grand opéra", il se promettait une libération par"l'opéra comique", et le Vaisseau fantôme (auquel se joignit, à Paris, une Ouverture de Faust) eut pour lui la valeurd'une épuration.

Ses tristes expériences en France enflammèrent son patriotisme ; aussi fût-ce les larmes aux yeuxque l'artiste, désemparé, se jura d'être toujours fidèle à son pays.

Cependant, après trois ans de privations etd'humiliations, la page fut tournée, et le plus ardent désir de Wagner celui de se présenter devant son peuple enartiste national put être réalisé, là précisément où Carl Maria von Weber, l'éminent musicien allemand, lui avait frayéla voie.

Le fait que Rienci fut accepté à Dresde, qui était alors la scène d'opéra allemande la plus estimée, incita lecompositeur à s'y rendre en personne pour s'assurer que tout irait bien.

Ce fut un triomphe, car le public fitégalement un accueil enthousiaste au Vaisseau fantôme.

Sa nomination de chef d'orchestre à Dresde couronna cesuccès.

Mais alors, ce fut une tempête d'indignation chez ses adversaires, laquelle provoqua une vive réaction du novateurdevenu si rapidement populaire.

On se méfiait de ses réformes, et c'est à ce moment que s'éveilla en Wagner lepolémiste, non moins habile que le publiciste, dans la défense de ses théories sur l'art et de son idéal en matièrethéâtrale.

En dépit de toutes les attaques, Wagner sut rester fermement attaché à ce qui devait être, dès lors,l'essence même de ses opéras : le mythe et le symbole, la légende et le pouvoir merveilleux de la fable, l'amour de lanature, le nationalisme et le culte de la libération.

De cette mentalité si fortement enracinée dans la sensualiténaquirent Tannhaüser et Lohengrin, qui représentent la dernière réalisation, la plus pure, par le texte et par lamusique, du romantisme allemand dans l'opéra.

C'est là aussi qu'on peut saisir de la façon la plus évidente combienle problème du texte était aisé, du moment que poète et compositeur ne faisaient qu'un.

Wagner, qui considérait, non pas seulement l'organisation du théâtre, mais le monde entier, comme mûrs pour unerupture avec le passé, accueillait avidement toutes les idées révolutionnaires, et il ne fut pas difficile de le gagner àl'insurrection saxonne de mai 1849.

Le fait d'être mêlé à cette aventure politique provoqua toutefois une brusquerupture de son activité à Dresde, de cette activité commencée sous de si heureux auspices et qui offrait tant depossibilités d'influence au génial organisateur, épris de théories sociales, et au chef d'orchestre (réorganisation del'orchestre, représentations des Oeuvres de Gluck et de la IXe Symphonie de Beethoven).

C'est là encore que futcomposée la cantate biblique de la Sainte Cène, son unique Oeuvre chorale.

L'intervention de la police signifiait l'exil pour le maître.

Il ne restait plus à Wagner qu'une seule issue pour se mettreà l'abri : la fuite en Suisse, que Liszt lui facilita Liszt qui, un an après, allait faire représenter Lohengrin pour lapremière fois à Weimar.

C'est ainsi que dans sa carrière artistique Wagner parvenait, pour la seconde fois, à untournant de son destin.

A Zurich, où il pouvait avoir confiance dans le dévouement d'amis éprouvés et dans l'accueil de ceux quipartageaient ses opinions politiques, où une élite d'artistes, de savants, d'hommes d'avant-garde l'entoura bientôt(rappelons ici ses rapports amicaux avec Jacob Sulzer, Georges Herwegh, Gottfried Semper, Wilhelm Baumgartner,Ignace Heim et Théodore Kirchner), Wagner se vit au début privé de tout moyen de faire du théâtre de grand style.Ce fut là pourtant que mûrirent ses plans de grande envergure, qui ne devaient aboutir qu'un quart de siècle plustard, à Bayreuth, par la fondation d'un théâtre exclusivement réservé à des Oeuvres d'une haute inspiration.

Cethéâtre, Wagner y avait songé à l'origine pour l'accueillante Zurich, au développement de laquelle, comme centremusical, il avait donné la première et décisive impulsion.

Wagner, toujours débordant de projets et d'espoir de libération, consacra aux lettres ce temps d'arrêt obligatoire.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- En quoi Richard Wagner, l’homme et ses œuvres musicales, sont-elles non seulement un outil de propagande, mais également une esthétisation de la politique et de l’idéologie nazie ?

- En quoi Richard Wagner, l’homme et ses œuvres musicales, sont-elles non seulement un outil de propagande, mais également une esthétisation de la politique et de l’idéologie nazie ?

- ÉLISABETH. Personnage de l’opéra de Richard Wagner Tannnâuser

- SACHS Hans. Personnage principal de l’opéra de Richard Wagner les Maîtres chanteurs de Nuremberg

- Le personnage de MIME de Richard Wagner