Vigny

Publié le 08/04/2013

Extrait du document

Vigny écrit dans le Journal d'un poète:« La vérité sur la vie, c'est le désespoir. Il est bon et salutaire de n'avoir aucune espérance.« Le Cénacle est un salon littéraire parisien qui se constitua, de 1823 à 1828, d'abord chez Charles Nodier, ensuite chez Victor Hugo, pour définir les idées du romantisme naissant et lutter contre le formalisme classique. Louis Ratisbonne, l'exécuteur testamentaire de Vigny, rassembla en 1864, dans un recueil intitulé Les Destinées, les poèmes parus dans la Revue des Deux Mondes depuis 1834, et ceux qui étaient restés inédits. De même, les impressions écrites des dix dernières années de la vie de Vigny ont été regroupées dans le Journal d'un poète.

«

attiré par la gloire théâtrale,

il écrit l'adaptation

en vers

d 'Othello de Shakespeare,

la Maréchale d' Ancre en

1831 , et en 1835 Chatter

ton,

drame dans lequel il

trouve son style.

L'épopée

de la désillusion

A

près les amères décep

tions

de la révolution

de 1830, Vigny se détache

des traditions

d'honneur qui le liaient

malgré lui

à la dynastie régnante et

s'intéresse au saint-simonisme ainsi

qu'au christianisme démocratique de

Lamennais.

Il tend de plus en plus

vers des idées républicaines.

Il en ou

blie

même un temps la poésie pour se

consacrer tout entier à une œuvre

philosophique tentant de

définir le rôle du poète

dans la société ; ainsi paraît

Stello en 1832.

Il se penche

aussi sur la condition du sol

dat dans

Servitude et gran

deur militaires ,

en 1835.

Ces œuvres constituent les

deux principaux volets de

son « épopée de la désillu

sion».

Enfin, avec Daphné

en 1837, il s'intéresse aux

problèmes religieux.

Une solitude sacerdotale

1

1 connaît alors une dou

loureuse passion amoureuse pour

l'actrice Marie Dorval.

Leur rupture

en 1838 le remplit d'une constante et

profonde amertume, qu'il exprime

dans la Colère de Samson .

Mais

surtout, elle marque le début du

mutisme dans lequel il s' enferme

NOTES DE L'ÉDITEUR

« Contrairement à Hugo, qui, selon le

mot de Baudelaire, est un

" génie sans

frontière ", Vigny se distingue par une

réticence à toute forme d'expansion .

Invitant chacun

à reconnaître ses propres

limites ( ..

.

), il incarne

un certain

romantisme critique.

Il est, de fait , parmi

les poètes du début du XIXe siècle, celui

qui a le plus réfléchi aux problèmes de la

création.

Cette réflexion, qui alimente

perpétuellement la production, annonce

l'attitude des poètes modernes et conduit

Le manoir des Vigny à Maine-Giraud

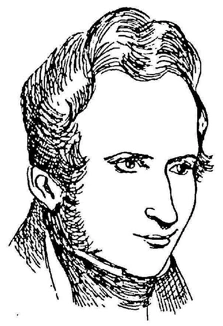

Alfred de Vigny vers

le milieu

du siècle, photographié par Nadar

Scène mythologique par Alfred de Vigny

précisément à Baudelaire, à Mallarmé

et à Valéry.

»Gilles Vannier, « Vigny »,

dans le Dictionnaire des littératures de

lan gue française, Bordas, 1987.

«Le fond de Vigny, c'est la solitude

et la détresse amère qui accompagne le

sentiment de la solitude.

La vie aggrava

cette solitude et cette amertume : mais à

vingt-cinq ans il se sentait déjà solitaire,

et souffrait.

Il n'avait pas la ressource

de la fuite dans le rêve comme

Chateaubriand : il manquait d'imagination

et d'égoïsme.

Et

il avait l'intelligence :

1 coll.

Viollet 2 Roger-Viollet 3 Lauros-Giraudon 4 Lapi-Viollet

5 dessin de Vigny/ Edimédia / D.R.

jusqu'en 1843.

Dans cette mythique

solitude, il écrit la Mort du loup

(1838), le Mont des Oliviers (1839) ,

la Maison du Berger (1844 ), la

Bouteille à la mer (1847) , poèmes

dans lesquels il lutte durement contre

les illusions de l'espérance

et contre

leurs aspects religieux.

Son désir de

croire a longtemps survécu

à sa perte

de

la foi, mais l'impression que Dieu

se

dérobe l'envahit toutes les fois

qu'il pense sa croyance indestruc

tible.

Cependant, son attitude pessi

miste et antithéiste ne diminue en

rien sa nécessité de certitude méta

physique.

Ce qui importe, c'est d'en

fermer les vérités utiles pour l'avenir

dans des symboles poétiques qui,

contrairement aux symboles reli

gieux, ne risquent pas d'être l'objet

d'une idolâtrie.

Il donne un nom à sa

propre religion , son ultime message :

atticisme.

« L'atticisme est l'amour

de toute beauté.

» Il meurt le 17 sep

tembre 1863

à Paris des suites d'un

cancer de l'estomac.

de tous nos romantiques, Vigny est le plus,

peut-être le seul penseur.

( ..

.

) Il y a du

Pascal dans Vigny, un Pascal venu très

tard, quand le jansénisme et peut-être toute

la religion ne guérissent plus.

» Gustave

Lanson,

H istoire de la littérature frança ise,

Hachette , 1957.

« Il ne s'adressa pas vainement à la

postérité, en lui destinant, comme le

naufragé qui jette la bouteille à la mer , une

œuvre mieux faite pour durer que pour

plaire.

» P.

Viallaneix, «Vigny », dans

Enyclopœdia Universalis, 1968.

VJGNYOI.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Fiche de lecture : SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES Alfred de Vigny

- Cinq-Mars. Roman d'Alfred de Vigny (analyse détaillée)

- Poèmes antiques et modernes, recueil d'Alfred de Vigny

- Le personnage de BELL Kitcy d’Alfred de Vigny

- CHATTERTON de A. de Vigny