Evolution du travail

Publié le 05/01/2013

Extrait du document

«

3. Vers la transformation des métiers industriels 3 Fiche 3

L’ascension de la « classe ouvrière ».

Vers 1850, les

artisans sont encore majoritaires, mais l’embauche

d’ouvriers qualif és en usine est croissante : le travail

est alors pénible, dangereux et usant. Après 1880, le

taylorisme et le fordisme juxtaposent aux ouvriers

qualif és des ouvriers spécialisés, formés brièvement

à une tâche répétitive. Les entreprises recrutent des

ingénieurs hautement diplômés pour la conception,

et des contremaîtres pour l’encadrement, mais la ma-

jorité de l’emploi se concentre sur les ouvriers spécia-

lisés, dont le travail devient aliénant, démotivant et à

l’origine d’accidents.

Vers la tertiarisation de l’emploi industriel.

Avec

l’automatisation croissante après 1950, l’emploi ouvrier

(« cols bleus ») est dévalorisé ; la robotisation remplace

les ouvriers spécialisés ; l’emploi tertiaire se développe

(« cols blancs » : cadres, employés, classes moyennes) ;

l’ouvrier évolue vers la surveillance et la mainte nance

des systèmes automatisés et vers le magasinage.

L’entreprise recherche des gens qualif és (ingénieurs,

commerciaux, publicitaires…) et polyvalents, capables

de s’adapter aux méthodes nouvelles.

REPÈRES

4. Luttes, conquêtes et inquiétudes sociales 3 Fiche 4

Des premières luttes sociales à l’action organisée

(1850-1930).

Les ouvriers se sentent exploités ; ils

contestent la pénibilité de leur travail, la faiblesse de

leurs salaires et l’absence de toute protection sociale

légale. Les grèves spontanées (légalisées en 1864) sont

violemment réprimées par l’État. Après 1884, les syndi-

cats, légalisés, deviennent populaires et coordonnent

les actions à grande échelle. Ils contribuent à obtenir

une première législation sociale (retraite, invalidité…).

L’État encadre la législation sociale et l’action syn-

dicale (1930-1970).

Avec la crise (1930), les syndicats

se tournent vers l’État pour négocier avec le patronat,

af n de redresser l’économie nationale et d’enrayer le

chômage. Les grèves se font démonstratives et paci-

f ques, mais peuvent paralyser l’économie. Le Front

popu laire (1936) et les « trente glorieuses » (1945-

1973), améliorent la protection sociale (accords

Matignon, Sécurité sociale et allocation chômage).

Préserver les acquis dans une industrie mondialisée

(depuis 1970).

Depuis la crise de 1973 et la montée des

« pays ateliers », le chômage devient l’inquiétude

majeure . Les syndicats se mobilisent pour la défense de

l’emploi, rediscutent certains statuts sociaux (retraites,

Sécurité sociale) af n d’en assurer la pérennité.

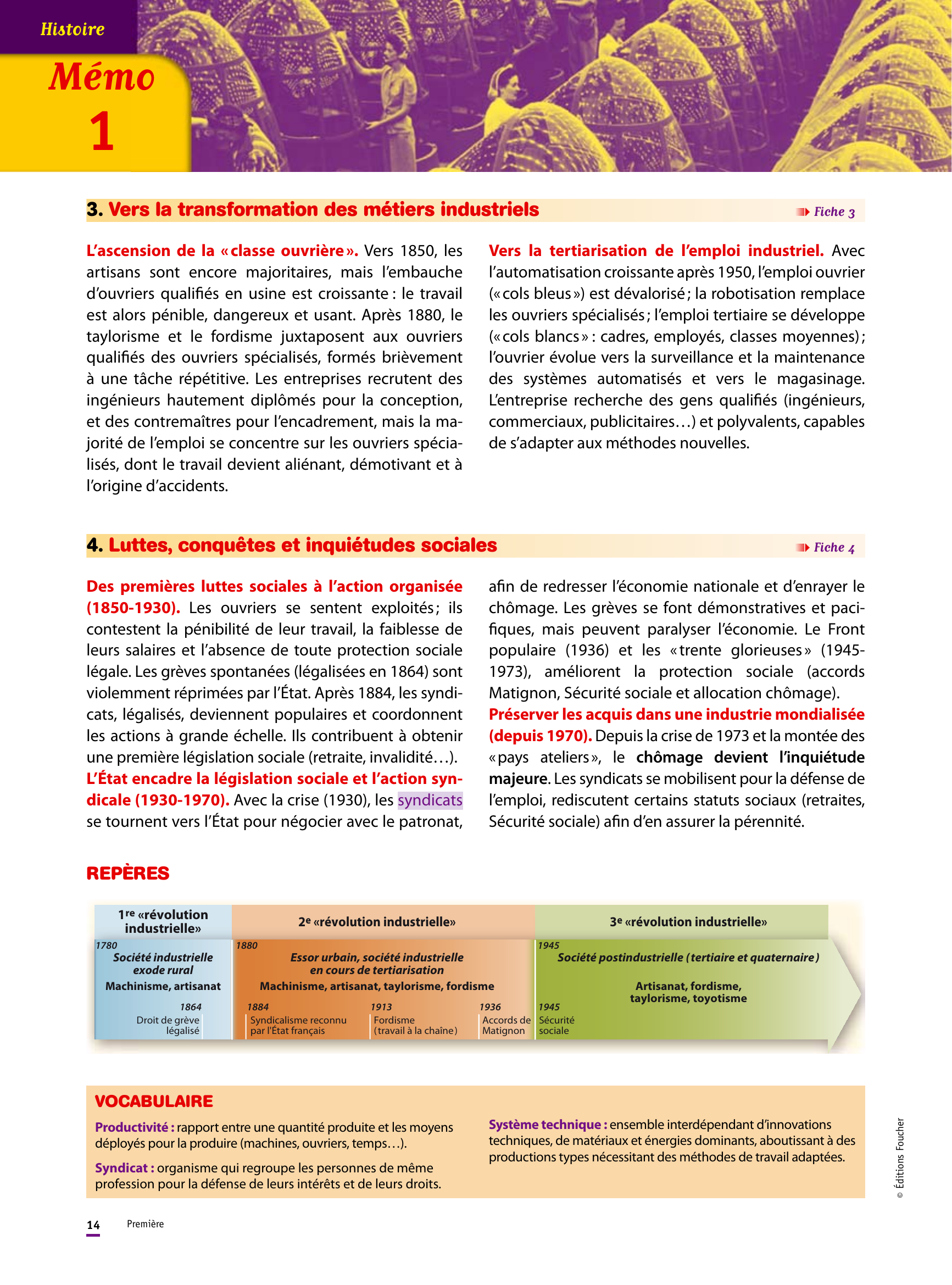

1re «révolutionindustrielle» 2e «révolution industrielle» 3e «révolution industrielle»

Société industrielle exode rural

Droit de grève légalisé Syndicalisme reconnupar l'État français Fordisme(travail à la cha îne) Sécuritésociale Accords deMatignon

Machinisme, artisanat Machinisme, artisanat, taylorisme, fordisme Artisanat, fordisme,taylorisme, toyotisme

Essor urbain, société industrielle en cours de tertiarisation Société postindustrielle (tertiaire et quaternair e)

1864 1884 1913 1936 1945

1780 1945 1880

VOCABULAIRE

Productivité : rapport entre une quantité produite et les moyens

déployés pour la produire (machines, ouvriers, temps…).

Syndicat : organisme qui regroupe les personnes de même

profession pour la défense de leurs intérêts et de leurs droits.

Système technique : ensemble interdépendant d’innovations

techniques, de matériaux et énergies dominants, aboutissant à des

productions types nécessitant des méthodes de travail adaptées.

14 Première

Mémo

1

Histoire

© Éditions Foucher.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Le mot travail vient de tripalium, qui est un instrument de torture.

- Droit et marché du travail

- plan sur le travail: Le travail est il une obligation, une contrainte ou un nécessité ?

- Le travail

- Le travail et l'emploi (cours)