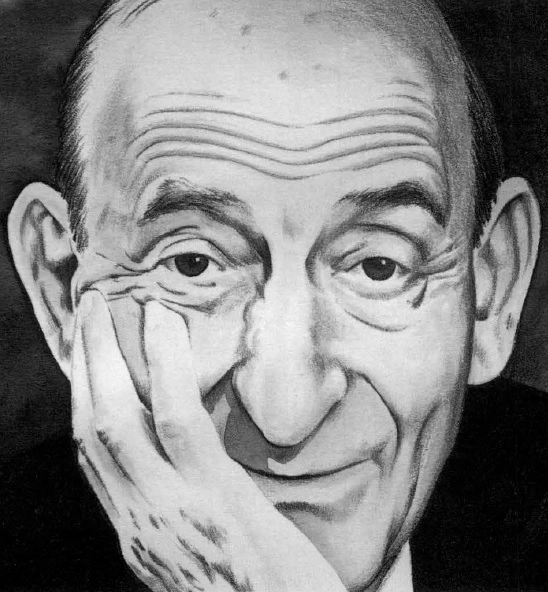

Article de presse: Raymond Aron, professeur de lucidité et de sagesse

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

17 octobre 1983 - Sa réussite universitaire était inscrite en filigrane dans sa biographie dès Normale supérieure, où il était le condisciple de Sartre et de Nizan, dès l'agrégation de philosophie. Lecteur à Cologne, puis à Berlin de 1930 à 1933, et donc spectateur de la montée du nazisme, il ne sera qu'une seule année professeur dans le secondaire, au lycée du Havre, puis maître de conférences à Toulouse.

Et, dès l'immédiate après-guerre, c'est le cursus honorum universitaire qui va de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Ecole nationale d'administration, où il enseigne à partir de 1945, jusqu'au Collège de France, où il entre en 1970 pour occuper la chaire de sociologie de la civilisation moderne, via la Sorbonne, où il passe douze ans (1956-1968), l'Ecole pratique des hautes études, qui l'accueille en 1960. Des prix, des présidences, une dizaine de bonnets de docteur honoris causa, l'épée de membre de l'Institut, où il est élu en 1963 à l'Académie des sciences morales et politiques : un grand universitaire, un " mandarin ", expliqueur infatigable, semeur d'idées, paradoxal parfois, brillant toujours.

De ses livres, plusieurs à coup sûr demeureront, et d'abord sa classique Introduction à la philosophie de l'histoire qui fut sa thèse de doctorat puis Guerre et paix entre les nations et encore, au lendemain de 1968, son réquisitoire D'une sainte famille à l'autre, essais sur les marxismes imaginaires, qui aurait pu s'intituler tout simplement " Contre Sartre, Marx et Althusser " enfin, thèse aussi, les deux gros volumes de son Clausewitz, fruits d'une fascination de quarante ans.

L'écrivain a réussi, et pas seulement à acquérir l'estime de ses pairs et une réputation de savant auprès de ceux qui n'ont jamais lu une ligne de lui, puisque les Dix-Huit Leçons sur la société industrielle ont eu, en livre de poche, plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Ce magistère intellectuel, exercé d'ailleurs sur les deux rives de l'Atlantique et même du Rhin, le beau titre de " professeur de lucidité et de sagesse ", n'était-ce pas assez ?

Beaucoup s'en seraient contentés volontiers, pas lui : il restait dans son personnage comme un fond d'inquiétude et presque d'agitation.

Pourtant, à maintes reprises et sous diverses formes, Raymond Aron a tenté de franchir la barrière. Ce fut par le ralliement à la France libre, la rédaction en chef de son journal, à Londres. Puis, sonne, avec la Libération, et tandis qu'il enseigne à l'Institut d'études politiques et à l'ENA, le temps de l'engagement et de la polémique : il est pendant deux mois (décembre 1945, janvier 1946) directeur du cabinet d'André Malraux ministre de l'information, puis éditorialiste de Combat, celui d'Albert Camus, d'Albert Ollivier, Pascal Pia, Claude Bourdet, étonnant journal aussi brillant qu'éphémère. Le socialiste de 1930 a fait du chemin, il entre au conseil de direction du premier parti gaulliste, le RPF, mais il est encore étiqueté homme de gauche, puisque c'est la mode, ce qui lui est parfaitement insupportable.

Alors, d'un grand pas, il saute l'obstacle. Le voici, sans transition, au Figaro, trente années durant. Il ne sera pas, comme au RPF, l'empêcheur de penser en rond, l'homme qui remet en question les certitudes apaisantes. Il considère Marx comme un analyste du dix-neuvième siècle, la lutte des classes comme un mythe périmé, les progressistes chrétiens et les intellectuels de gauche, Jean-Paul Sartre et Merleau-Ponty, qui furent pourtant ses camarades de Normale, comme des traîtres à l'esprit. Si, d'aventure, le philosophe produit quelque diatribe non conformiste, on mettra cela sur le compte de l'originalité bien connue des hommes de science, à la condition d'ailleurs qu'on découvre son article, prudemment enterré ce jour-là en dix-septième page du journal. Il n'abusera pas, d'ailleurs, prônant de loin en loin, à partir de 1957, l'indépendance de l'Algérie après avoir traité dix semaines d'affilée de la crise du dollar ou de la stratégie nucléaire de Washington. Les injures pleuvent : " Alibi des bien-pensants ", " Servan-Schreiber du riche ", " Claude Bourdet de la sidérurgie ", " Mauriac de la finance " et surtout écrivain de droite, ce qui l'agace prodigieusement.

Devant la Ve République, son hostilité se manifestera par une ironie un peu méprisante, mais il ne se commet plus. Peu lui importe qu'on l'accuse à gauche de dénoncer plus aisément les rigueurs du régime communiste que l'injustice sociale en France, de détester chez les intellectuels de gauche le fait de n'être plus des leurs; et à droite, parce qu'il est partisan de la décolonisation, de se faire le complice de tous les abandons. Il ira désormais d'un pas pressé de la rue de la Sorbonne au Rond-Point, concédant seulement qu'il y a loin de l'un à l'autre dans l'espace social et idéologique.

Se voulant journaliste comme les autres, sinon tout à fait parmi les autres, il prend une part active aux crises successives qui secouent le grand quotidien du matin. Si l'acquisition du journal par Robert Hersant ne l'enchante guère, et il ne le cache pas, il choisit néanmoins d'y rester, entre pour un temps au directoire de la société, soutient de son mieux Jean d'Ormesson, prend en octobre 1976 le titre de " directeur politique ". Il multiplie les articles, passant souvent de la politique internationale aux affaires intérieures, un peu comme s'il s'agissait d'occuper le terrain, d'imposer sa stratégie, d'être le Figaro à lui seul ou presque.

Philosophe, penseur, historien, c'était un libéral. Ecrivain, professeur, journaliste, il demeurait tolérant et modéré. Mais l'homme était en réalité un passionné, facilement véhément, qui aimait à surprendre, à heurter, à déconcerter. Il avait choisi délibérément d'analyser et de disséquer l'histoire en train de se faire et d'énoncer des lois pour comprendre le monde comme il va.

Le Monde du 19 octobre 1983

Liens utiles

- Article de presse: Raymond Barre, le chevalier de l'austérité

- Article de presse: Senghor, professeur, poète et chef d'Etat

- «Connaître le passé est une manière de s'en libérer puisque seule la vérité permet de donner assentiment ou refus en toute lucidité. » Raymond Aron, Dimensions de la conscience historique, 1960. Commentez cette citation.

- DÉMOCRATIE ET TOTALITARISME, 1965. RAYMOND Aron (résumé et analyse)

- DÉMOCRATIE ET TOTALITARISME. Raymond Aron (résumé)