Fiche de révision: DESIR

Publié le 24/07/2010

Extrait du document

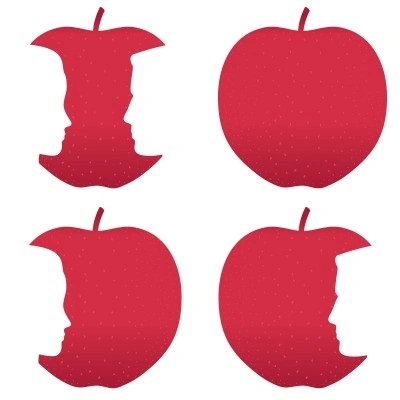

L’homme entretient avec ses désirs des rapports difficiles et contradictoires. Toute une tradition religieuse et philosophique le stigmatise et le condamne. L’ascétisme par exemple, figure l’idéal d’une humanité enfin délivrée du désir. D’où vient que le désir puisse engendrer de telles attitudes antagonistes ? La nature du désir est elle-même contradictoire. Le désir veut et ne veut pas être satisfait. Il y a une ambiguïté du désir par rapport à son objet. Qu’est-ce que le désirable, s’il n’est plus désiré ? Le désir sait et ne sait pas ce qu’il veut. Le désir est présent mais difficilement formulable, on invoque alors le bonheur comme tous les désirs possibles. Mais une telle réponse est un leurre. Le désir semble illimité et c’est cette démesure qui le rend problématique. Le désir en lui-même n’est pas mauvais c’est l’utilisation qu’en fait l’homme qui peut le conduire au malheur. Il suffirait d’en régler l’usage pour conduire au bonheur. Les stoïciens nous enseignent que le désir est une représentation, il dépend de nous, tandis que le fortune (la chance), les biens matériels ou la gloire ne dépendent pas de nous. Le désir qui se transforme en tristesse ou en impuissance est tout simple dû à ce qu’il se tourne vers des objets qui ne dépendent pas de nous. Il faut apprendre à vouloir ce que l’on peut. L’homme apprendra alors à transformer ses désirs épars et affaiblis en une volonté unique et efficace. Les Epicuriens opèrent une distinction entre les désirs naturels et les désirs vains ou non naturels. Le désirs d’immortalité est le désir vain par excellence. Il précipite l’homme dans la quête insensée de biens illusoires et le conduit finalement au désir de la mort ou au refus de la vie. Accepter la vie, jouir du présent, mais aussi savoir se contenter, tel est l’idéal d’une sagesse à la portée de l’homme. La paix intérieure et l’harmonie avec soi même voilà une voie possible vers le bonheur. Il faut distinguer le désir du besoin. En effet contenir le désir dans des bornes que la nature aurait posées, c’est le ramener au simple besoin. Cette confusion rend problématique toute morale du désir fondée sur l’impératif de sobriété. Le besoin qualifie l’état dans lequel se trouve notre organisme lorsqu’il est privé de ce qui assure son fonctionnement. On distingue deux grands types de pulsions ou de besoins. La pulsion d’auto conservation qui concerne la vie de l’individu comme la faim, la soif et la pulsion sexuelle qui assure la survie de l’espèce. La pulsion sexuelle peut trouver des voies différentes de satisfaction et changer à la fois d’objet et de but. La pulsion n’a pas la rigidité de l’instinct animal. De plus les besoins en général dans un vocabulaire et une société économique excède largement le besoin au sens psychologique. C’est pourquoi il reste difficile de distinguer les « vrais « des « faux « besoins. Le besoin trouve dans un objet spécifique son assouvissement. Cet objet préexiste et complète le besoin, il permet d’être repu. Au contraire le désir n’a pas d’objet par avance assigné. Nous pouvons désirer tout et n’importe quoi. Le désir témoigne de l’inscription de l’existence humaine dans la dimension du temps. On peut y voir le signe de son inachèvement ou de son imperfection. Tout désir serait alors en son fond, désir d’éternité, du divin. Pour Platon philosopher c’est apprendre à mourir. L’âme prisonnière du corps, doit progressivement s’en détacher pour se tourner vers sa véritable patrie : le monde éternel et incorruptible des Idées et de la vérité. La valeur du désir est alors subordonné à la valeur de la chose désirée. Il y aura de bons et de mauvais désirs. Pour Spinoza le désir c’est la puissance positive de l’affirmation de soi. Nous ne désirons pas une chose parce que nous jugeons qu’elle est bonne, c’est au contraire parce que nous la désirons que nous jugeons qu’elle est bonne. Pour Deleuze, le désir n’est pas un manque, ni le réel toujours en défaut par rapport à lui, c’est au contraire ce qui produit laborieusement et activement du réel. Toute œuvre, celle de l’artiste ou du révolutionnaire est l’œuvre du désir. Le désir n’est plus rejeté au nom de la morale, mais il est une force vive. Pour Hegel ce que vise le désir c’est de restaurer l’unité du Moi avec lui-même. Le désir porte d’abord sur des objets simplement vivants et sensibles. Seul le désir de l’autre peut confirmer mon existence comme existence humaine et lui conférer un sens ou une valeur. Pour Sartre on retrouve un peu cette idée avec le désir sexuel. Ce que vise ce désir au delà de l’assouvissement d’un besoin, c’est la soumission de l’autre à son propre désir. Mais cette possession est un idéal impossible, parce que l’autre existe lui aussi comme désir et liberté.

La reconnaissance du désir, admettre son existence tel est selon la psychanalyse, le seul impératif qui mérite d’être retenu. Mais cette reconnaissance ne va pas de soi, car il faut reconnaître aussi la loi qui commande le désir. C’est la loi du manque et de la distance toujours maintenue de l’objet à jamais manquant du désir. Le désir prend naissance dans un manque originel, un manque « à être «. C’est une sorte de plénitude originaire impossible que nous demandons à l’autre et qu’il ne possède pas. Cette demande du désir nous ramène à notre condition : seuls et séparés, mais ensemble et semblable, nous adressant à travers nos œuvres et nos amours, les signes du désirs.

Liens utiles

- AUTRUI : OBJET DU DESIR (Fiche de révision)

- Bac fiche révision physique

- Fiche de révision Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (1857)

- Fiche de révision sur la nature (philosophie)

- Fiche de révision HGGSP – Thème 3 : les frontières Axe 1 : Tracer des frontières