"Le Vallon" De Lamartine

Publié le 09/10/2010

Extrait du document

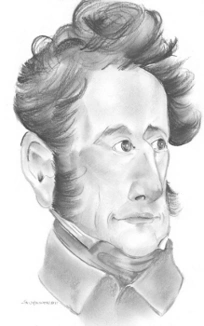

Alphonse de Lamartine, est un poète et prosateur en même temps qu'un homme politique français. Il représente l'une des grandes figures du romantisme poétique en France. Ce poète du 19e siècle, appartient au mouvement du romantisme. Le romantisme marque un retour à des valeurs fondamentales : l’individualité, le cœur et la nature. En 1820, il fit paraître sous le titre de Méditations poétiques des poèmes qui le rendirent bientôt célèbre et qui sont considérés comme la première manifestation du romantisme en France. Ces vers lyriques, évoquant les inquiétudes amoureuses et spirituelles d'une âme tourmentée, correspondaient à la sensibilité d'un public que les auteurs classiques ne satisfaisaient plus. Lamartine continua d'explorer la même veine lyrique, avec les Nouvelles Méditations (1823), la Mort de Socrate (1823) et le Dernier Chant du pèlerinage de Childe Harold (1825),…

Le poème auquel nous allons nous intéresser est « Le vallon « écrit par Lamartine, publié en 1820 dans les Méditations poétiques. Celui-ci est écrit dans un registre lyrique, avec des strophes en quatrain et des rimes en alexandrins.

En quoi ce poème peut-il être considéré comme lyrique ?

Nous allons dans un premier temps analyser une élégie romantique pour ensuite étudier le rôle de la nature.

Tout d’abord, nous allons étudier une élégie romantique. L’élégie est une forme de poème. Elle est considérée comme une catégorie au sein de la poésie lyrique, en tant que poème de longueur et de formes variables caractérisé par son ton plaintif particulièrement adapté à l’évocation d’un mort ou à l’expression d’une souffrance amoureuse due à un abandon ou à une absence. On peut relever un champ lexical de l’amour avec « Mon cœur « ; « détache ton amour« et on a plusieurs anaphores telles que : « trop vu, trop senti, trop aimé « ; « sans bruits, sans nom, sans retour «. Cette figure de style apporte du rythme au poème. D’ailleurs, il y a présence de musicalité à travers les rimes croisées en alexandrins et les strophes en quatrains. Cette forme régulière assaisonne de rythme la poésie, contrairement à la forme traditionnelle. Lamartine imite ses prédécesseurs avec la même disposition poétique. Cela permet de développer le lyrisme et le classique. Cependant, Lamartine apporte un renouveau, un moyen de parler de soi, de faire part de ses sentiments intimes, c’est la poésie autobiographique. Au fil de la lecture, on relève des sonorités comme les allitérations en « s « avec « ruisseaux cachés, tracent en serpentant « et en « l « avec « ils mêlent un moment leur onde et leur murmure «. Cette figure de style apporte une imitation de l’eau avec les « s « qui représente la sifflante et les « l «, le liquide. Cela donne une certaine fluidité. On peut alors parler d’harmonie imitative dont l’impression de lenteur et de douceur dans le poème donc un rythme particulier. De plus, on a un champ lexical du son, avec « silence ; murmure ; sans bruit ; chant monotone ; son éloigné,… «. Nous avons aussi l’utilisation de l’écriture subjective, qui vient accentuer le poème autobiographique : « J’aime à fixer mes pas «. Néanmoins, on note une évolution sur le plan de l’énonciation : « Mon âme s’assoupit au murmure des eaux «, il y a présence de réflexion sur soi-même, d’analyse et donc de méditation et d’introspection. On passe du « je « eu « tu « : « Repose toi mon âme « ; « L’amitié te trahit, la pitié t’abandonne « puis du « tu « au « nous « : « Comme lui, de nos pieds secouons la poussière « ; « Comme lui, respirons au bout de la carrière «. Le poète lance une invitation aux lecteurs en s’adressant à tout le monde, il les pousse à la méditation. Enfin, on peut parler du champ lexical de la religion avec « Dieu ; céleste concert ; âme ; esprit… « on en déduit donc une réflexion métaphysique sur le devenir de l’homme. Ce poème est donc bien une élégie avec termes mélancoliques, propice à l’évocation de la mort, mais aussi romantique avec de nombreux termes liés au champ lexical de l’amour.

Nous venons d’étudier une élégie romantique, nous allons à présent nous intéresser au rôle de la nature.

Liens utiles

- lecture méthodique du poème le vallon de lamartine

- Commentaire du "Vallon" de Lamartine

- Vous avez lu le Lac, l'Isolement, le Vallon, de Lamartine. Donnez votre impression sur ces poèmes, et dites en quoi ils appartiennent à la poésie lyrique.

- SÉANCE 3 › Alphonse de Lamartine, « Le Vallon » (1820) Lord Byron, Le Captif de Chillon (1816)

- Le Vallon (1819). LAMARTINE (commentaire composé)