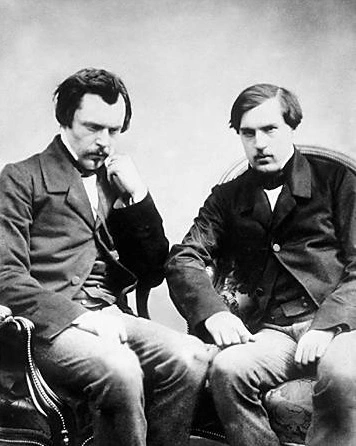

GONCOURT Edmond et Jules

Publié le 18/01/2019

Extrait du document

GONCOURT (Edmond [Nancy 1822-Champrosay 1896] et Jules [Paris 1830-id. 1870] Huot de), écrivains français. Célèbres aujourd'hui parce qu'une académie et un prix littéraire portent leur nom, les frères Goncourt ont atteint la notoriété sans jamais parvenir au véritable succès. Leur nom est hé à la « bataille réaliste » et à la naissance du naturalisme ; leurs romans et leurs préfaces les plaçaient au centre des préoccupations esthétiques de l'époque, bien qu'ils n'eussent que peu de lecteurs. Leur Journal, célèbre pour son acidité et ses accès de mauvaise foi, reste une mine de renseignements sur la vie littéraire et artistique de leur temps.

De petite et récente noblesse lorraine, les frères Goncourt, modestes employés, furent sauvés de la médiocrité par l'héritage qu'ils firent à la mort de leur mère, en 1848. Ils s'installèrent alors dans une vie de rentiers amateurs d'art, d'histoire et de littérature. Leur association était très étroite : « jumeaux en tout et par tous les bouts », les deux frères se comparaient à « des femmes qui vivent ensemble, dont les santés se mêlent, dont les règles viennent en même temps » et avaient leurs migraines le même jour. Ils allaient jusqu'à partager la même maîtresse, Maria, une sage-femme. Le premier roman de cet écrivain bicéphale, édité à compte d'auteur, En 18.., paraît en 1851 et passe totalement inaperçu. L'activité des Goncourt se répartit alors entre le journalisme (à l'Éclair et au Paris) et la rédaction d'articles et de travaux historiques. Passionnés par la vie de cour, la société et

l'art du xviiie s., ils en écrivent l'histoire anecdotique, en tentant de redonner vie au passé (« Un temps dont on n'a pas un échantillon de robe et un menu de dîner, l'Histoire ne le voit pas vivre »). Ils publient successivement une Histoire de la société française pendant la Révolution et pendant le Directoire (1854), l'Histoire de Marie-Antoinette (1858) et la Femme au XVIIIe siècle (1862). « Bibelotiers », ils courent les antiquaires et les galeries, achètent dessins et aquarelles de peintres alors assez peu prisés : Chardin, Boucher, Watteau. Ils accumulent les meubles, les bronzes, les livres. Le tout sera décrit par Edmond en 1882 dans la Maison d'un artiste et la vente de ces objets permettra de doter l'Académie et le prix Goncourt. L'Art au XVIIIe siècle, commencé en 1859, sera publié en 1875, la monographie sur Gavarni en 1873. Us inaugurent le « japonisme » et se passionnent pour Utamaro ou Hokusai.

Dès 1860, les Goncourt passent cependant de l'histoire au roman : « L'Histoire est un roman qui a été ; le roman est de l'histoire qui aurait pu être », écrivent-ils en 1861. De leur association naîtront six romans en dix ans : les Hommes de lettres (1860), rebaptisé Charles De-mailly, Sœur Philomène (1861), Renée Mauperin (1864), Germinie Lacerteux (1865), Manette Salomon (1867) et Madame Gervaisais (1869). Une tentative au théâtre avec Henriette Maréchal, subira, en 1865, un échec retentissant.

Edmond de Goncourt, sept ans après la mort de son frère Jules, se décidera à écrire seul et publiera la Fille Élisa (1877), les Frères Zemganno (1879), la Faustin (1882) et Chérie (1884). Le Journal, commencé en commun le jour du coup d'État de 1851, sera continué par Edmond, qui en publiera, de 1887 à 1896, les parties les moins compromettantes (« la vérité agréable »). Ce n'est qu'en 1956 qu'une édition complète révélera les notes les plus méchantes ou calomnieuses : « la vérité absolue ».

Assidus aux dîners Magny, grands amateurs de discussions et théories littéraires, les Goncourt prirent place, assez tardivement, dans la mouvance réaliste.

Ils ont pu alors utiliser les acquis d'autres écrivains et rassembler des principes épars : l'étude de milieux sociologiquement déterminés (Balzac), la documentation minutieuse (Flaubert), l'intérêt pour les « basses classes » (Champfleury), la volonté scientifique (Taine). Les deux frères tentent, dans chacun de leurs romans, de restituer un univers particulier : les milieux littéraires (Charles Demailly), l'hôpital (Sœur Philomène), la domesticité et le « peuple des barrières » (Germinie Lacerteux). Ils pensent que les « basses classes », populations inconnues à l'attrait presque exotique, ont droit au roman, mais aussi qu'elles sont un sujet plus facile : « Nous avons commencé par la canaille, parce que la femme et l'homme du peuple, plus rapprochés de la nature et de la sauvagerie, sont des créatures simples et peu compliquées », écrit Edmond, a posteriori, en 1879, au moment où il veut, tout en en revendiquant la paternité, se dégager du naturalisme, jugé alors par trop choquant. Le réalisme, selon Edmond, implique aussi, s'il veut être cohérent, qu'on décrive « ce qui est élevé, ce qui est joli, ce qui sent bon » et qu'on donne « les aspects des êtres raffinés et des choses riches » — programme qu'il appliquera dans son dernier roman, Chérie. Au fond, le roman réaliste redécouvre l'étymologie de l'histoire : l'enquête. « Toujours étudier la vie des êtres et des choses, loin de l'imprimé — voilà la lecture de l'écrivain moderne ». Les Goncourt vont collecter sur le terrain, bribe par bribe, de petits fragments de réalité concrète : observations, impressions, conversations notées sur le vif, anecdotes. Ils s'intéressent d'abord à leur entourage (ainsi dans Germinie Lacerteux) ; mais ils découvrent aussi des univers qui leur sont étrangers : ils fréquentent les bals populaires, se promènent sur les fortifications ou, pour écrire Sœur Philomène, visitent l'hôpital de la Charité. « Le roman s'est imposé les études et le devoir de la science », écrit Edmond le théoricien, qui tient absolument à donner à son travail la garantie du sérieux. Sociologiques, documentaires, les romans des Goncourt, en effet, se veulent aussi scientifiques. Ils ne le sont véritablement que sous un aspect : la plupart de leurs héros sont des cas pathologiques ; Germinie Lacerteux est une « hystérique », Madame Gervaisais souffre d'une « hypertrophie du sentiment religieux » qui la conduit à la phtisie. Sainte-Beuve notait d'ailleurs chez les Goncourt « l'envahissement de la peinture morale par la description scientifique et nosologique » et les deux frères se décrivaient eux-mêmes comme des « historiens des nerfs ». Ils étaient en cela leurs propres modèles, « créatures passionnées, nerveuses, maladivement impressionnables ». Ils reconnaissaient que leur talent se composait « d'un mélange bizarre et presque unique » qui faisait d'eux « à la fois des physiologistes et des poètes ». Ils pensaient transcender les sujets vulgaires, qu'ils choisissaient volontairement, par une composition romanesque nouvelle et surtout par l' écriture artiste. Les romans des Goncourt appellent les métaphores picturales : habiles à peindre, les deux frères ont composé des suites de tableaux sans grande progression dramatique, patchwork de morceaux d'anthologie. « Impressionnistes », « mosaïstes du langage », ils tentèrent de fonder un style « au pinceau, fait de notations qui papillotent ». Cette écriture ne survivra pas, cependant, à la mort de Jules : les romans d'Edmond, où l'originalité forcée frôle à tout instant le solécisme, manquent du brio à éclipses du plus jeune des deux frères. « Ils comptent fort dans l'histoire du style, note Thibaudet ; du bon style ? c'est une autre affaire. »

Liens utiles

- LACERTEUX Germinie. Personnage du roman homonyme (1865) de Jules et Edmond de Goncourt

- MANETTE SALOMON de Edmond et Jules de Goncourt (résumé)

- GERMINIE LACERTEUX de Edmond ET JULES de GoNcoURT (résumé et analyse de l'oeuvre)

- Le personnage de MAUPERIN Renée de Jules et Edmond de Goncourt

- GERMINIE LACERTEUX d’Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1&70) de Goncourt (résumé)