Géographie LE QUEBEC

Publié le 08/02/2019

Extrait du document

«

Le

Québec

vagues de froid ou les venues d'air tropical sur

Montréal.

Ce relief favorise le développement

d'échanges méridiens de masses d'air et entraîne

un climat dit «laurentien», regroupant les climats

de l'Ontario et du Québec, soit une zone de près

de 1000 km de long sur une largeur maximale, en

Ontario, de 300 km.

Les nuances observées sur

cette étendue font de ce climat un mélange d'as

pect océanique et continental -fait à peu près

unique au monde.

Le climat est continental par les températures.

L' hiver est froid et long (de novembre à avril);

l'été est chaud et enregistre fréquemment des

températures de plus de 30°C, températures d'au

tant plus «équatoriales>> qu'elles ne diminuent

pas la nuit et sont accompagnées d'une très forte

humidité (souvent plus de 90%).

Or les précipita

tions ne sont pas de type continental: les

chiffres bruts sont partout élevés (Québec:

1 500 mm; Toronto: 840 mm) et sont approximati

vement équivalents chaque mois tout au long de

l'année.

Les mois estivaux ne notent pas de

sécheresse, mais des orages.

La forte humidité

hivernale provoque l'abondance de neige.

Enfin,

la variabilité du temps vient confirmer le carac

tère océanique du climat laurentien, et les

longues périodes du même type de temps sont

rares.

Le Québec s'illustre par deux exceptions

cependant à ce climat.

L'été indien se reproduit

chaque année en octobre ou en novembre et se

traduit par une période sèche, douce et lumineuse

d'une ou deux semaines.

En outre, les nuances

climatiques y sont assez répandues, et les tempé

ratures croissent généralement du nord au sud.

Une société multiculturelle

À l'arrivée des Européens, au xv1• siècle, la

région qui correspond à la province du Québec

est peuplée depuis plus de treize ans.

La popula

tion, venue d'Asie par grandes vagues migra

toires successives, est alors organisée en

nations, elles-mêmes réparties en groupes dis

persés sur tout le territoire canadien.

Les Fran

çais vivant en terre d'Amérique se sont appelés

Canadiens avant que les Britanniques ne les

nomment Canadiens français; ceux-d décident

eux-mêmes de s'affirmer Québécois.

Actuellement, la population autochtone du

Canada totalise plus de cinq cent mille per

sonnes, dont 75% d'Amérindiens, 5% d'lnuits et

20% de métis.

Ces Indiens ou Esquimaux que l'on En

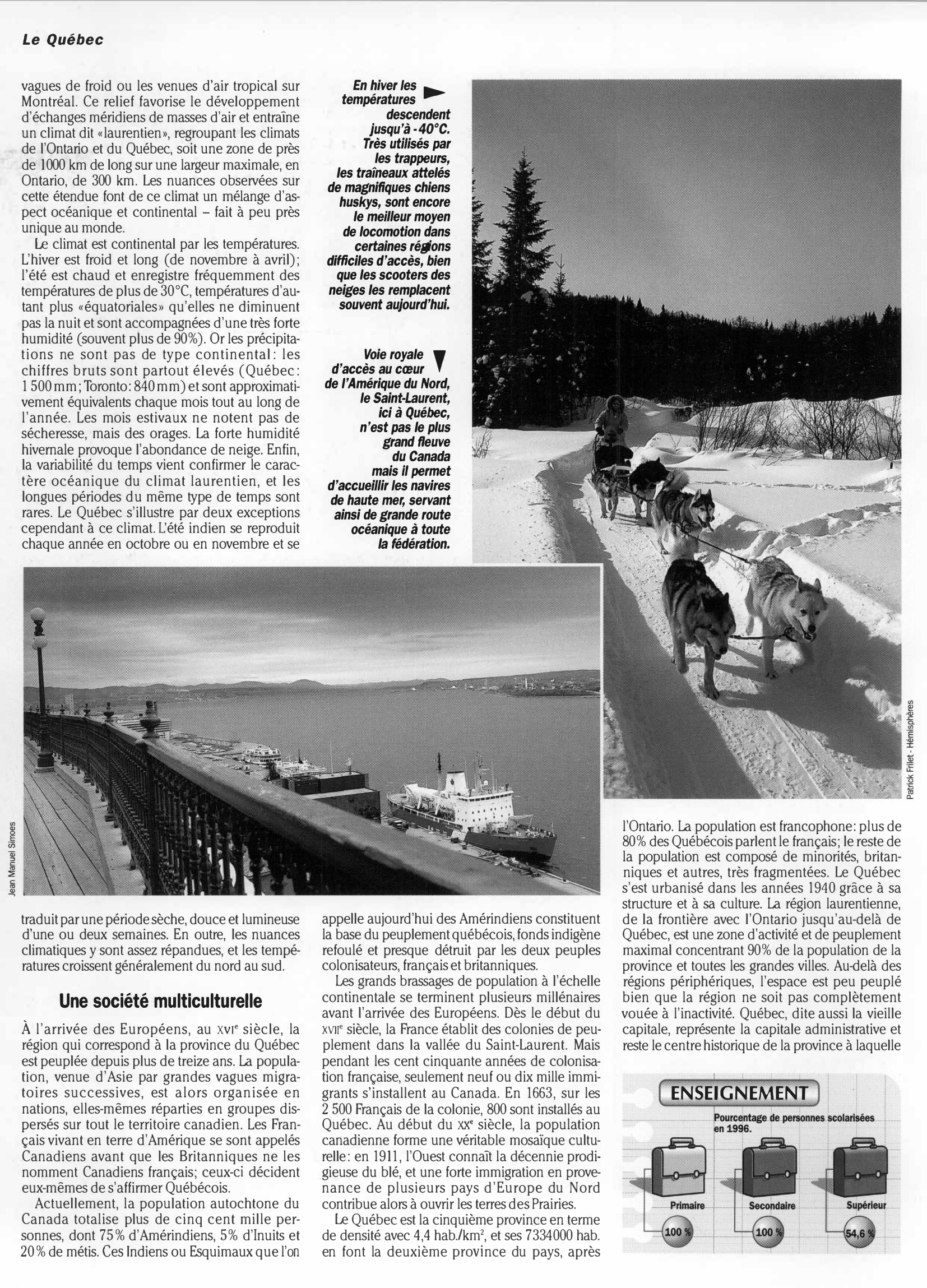

hiver/es ..,..

températures

descendent

jusqu'à -40°C.

Très utilisés par

les trappeuiS,

tes traîneaux attelés

de magnifiques chiens

huskys, sont encore

le meilleur moyen

de locomotion dans

certaines régions

difficiles d'accès, bien

que les scooteiS des

neiges tes remplacent

souvent aujourd'hui.

Voie royale '

d'accès au cœur

de l'Amérique du Nord,

le Saint-Laurent,

ici à Québec,

n'est pas te plus

grand fleuve

du Canada

mais il permet

d'accue illir/es navires

de haute mer, servant

ainsi de grande route

océanique à toute

ta fédération.

appelle aujourd'hui des Amérindiens constituent

la base du peuplement québécois, fonds indigène

refoulé et presque détruit par les deux peuples

colonisateurs, français et britanniques.

Les grands brassages de population à l'échelle

continentale se terminent plusieurs millénaires

avant l'arrivée des Européens.

Dès le début du

XVJI• siècle, la France établit des colonies de peu

plement dans la vallée du Saint-Laurent.

Mais

pendant les cent cinquante années de colonisa

tion française, seulement neuf ou dix mille immi

grants s'installent au Canada.

En 1663, sur les

2 500 Français de la colonie, 800 sont installés au

Québec.

Au début du xx• siècle, la population

canadienne forme une véritable mosaïque cultu

relle: en 1911, l'Ouest connaît la décennie prodi

gieuse du blé, et une forte immigration en prove

nance de plusieurs pays d'Europe du Nord

contribue alors à ouvrir les terres des Prairies.

Le Québec est la cinquième province en terme

de densité avec 4,4 hab ./km2, et ses 7334 000 hab.

en font la deuxième province du pays, après l'Ontario.

La population est francophone: plus de

80% des Québécois parlent le français; le reste de

la population est composé de minorités, britan

niques et autres, très fragmentées.

Le Québec

s'est urbanisé dans les années 1940 grâce à sa

structure et à sa culture.

La région laurentienne,

de la frontière avec l'Ontario jusqu'au-delà de

Québec, est une zone d'activité et de peuplement

maximal concentrant 90% de la population de la

province et toutes les grandes villes.

Au-.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- -Le Théâtre“Le Malade Imaginaire” - Acte I Scène 1

- Cours d'histoire-géographie 2nd

- Travail de Géographie: Une vie pas comme les autres

- Correction DS d'histoire-géographie SUJETS DE TYPE COMPARATIF

- dm géographie: les mondes polaires