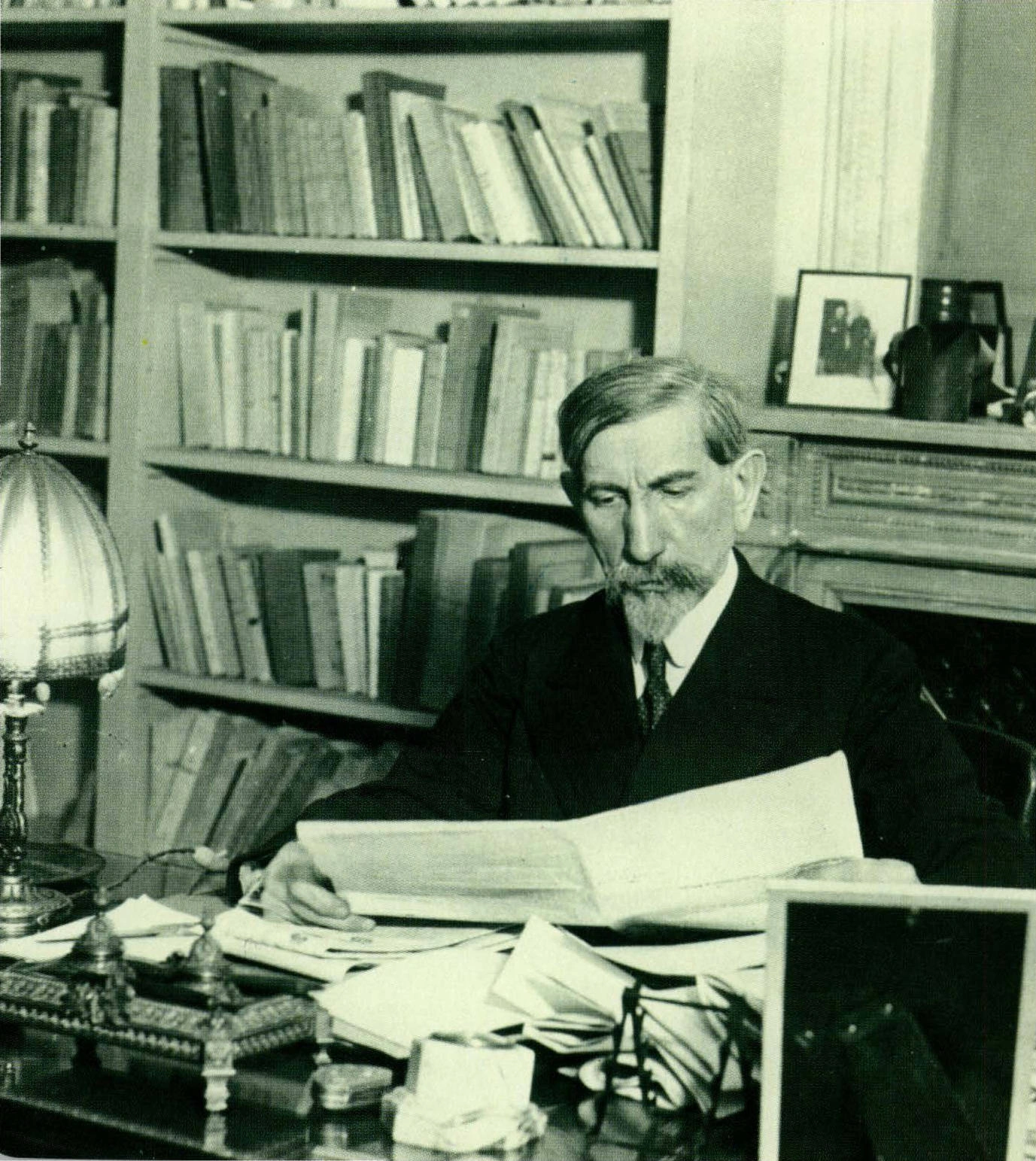

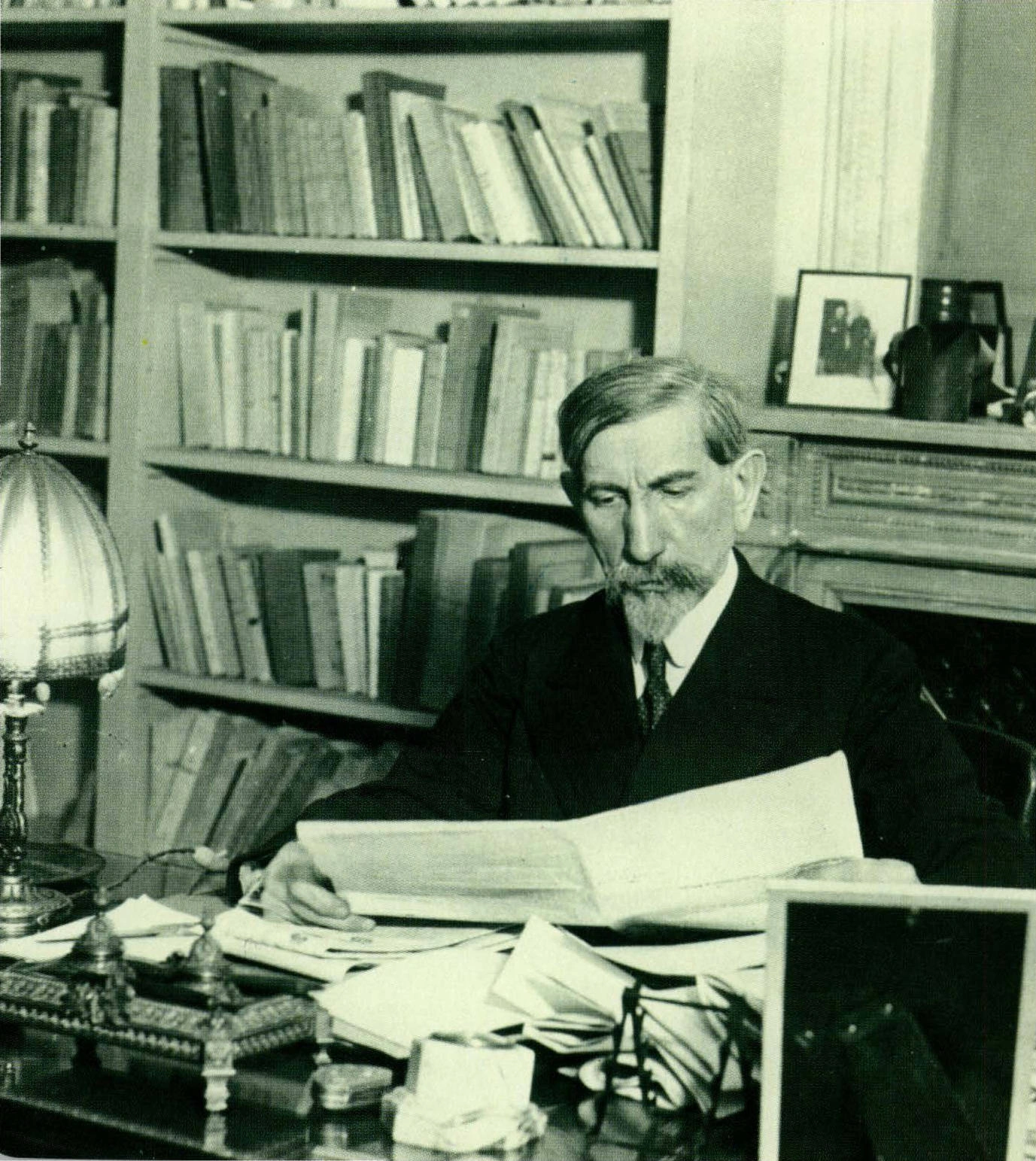

MAURRAS Charles : sa vie et son oeuvre

Publié le 25/11/2018

Extrait du document

MAURRAS Charles (1868-1952). Essayiste, homme de presse et homme politique, passionné d’histoire, de littérature et de philosophie, poète enfin, Charles Maurras a guidé pendant près d’un demi-siècle un courant important de la pensée française. Les monarchistes et, plus généralement, une certaine droite (dont il systématise les options, celle, en particulier, du régionalisme qu’il oppose à la centralisation jacobine) lui doivent une solide doctrine.

Le théoricien de la réaction

Né en Provence, à Martigues, il décrira dans ses textes autobiographiques une enfance bourgeoise et choyée, passée entre les jardins et les livres. Très tôt son père meurt, et sa mère vient à Aix : le brillant sujet des bons pères ne conserve pas la foi, et c’est une sorte d’incroyant romantique qui arrive à Paris après son baccalauréat. On voit rapidement sa signature dans des journaux et des revues, dont la Revue blanche, puis la Revue encyclopédique et la Gazette de France. Peu à peu, à travers ses articles, ses livres (le Chemin de Paradis, 1895; Trois Idées politiques, 1898; Anthinéa, d'Athènes à Florence, 1901), à travers les rencontres, aussi, qu’il multiplie malgré sa surdité, Maurras élabore des théories : avec Moréas, il crée l’école romane, pour réagir contre le romantisme, qu’il dénonce également dans les Amants de Venise : George Sand et Musset (1902) et dans l'Avenir de l'intelligence (1905) — il réhabilite ainsi, en esthétique, l’idée de tradition qu’il défend en politique en exaltant la patrie et la monarchie, notamment lors de l’affaire Dreyfus. Avec la création du quotidien F Action française (1908) et avec l’Enquête sur la monarchie (1900-1909), suivie d’un grand nombre de livres et de brochures politiques, Maurras devient le maître à penser des royalistes (cf. le Dictionnaire politique et critique, 1931). Parallèlement, il poursuit une œuvre moins directement engagée, dédiée à son enfance, à la Provence, à son amour enfin pour la Grèce et l’Italie : on notera ainsi l'Etang de Berre (1915), Quatre Nuits de Provence (1930), les Vergers sur la mer (1937) et les textes qui seront publiés en 1954 sous le titre de Suite provençale. L’essentiel, pourtant, de l’activité de Maurras est consacré à l’Action française : participation à l'union sacrée entre 1914 et 1918, contestation violente du régime entre les deux guerres, condamnation que Rome inflige au mouvement en 1926, pétainisme qui lui vaudra d’être

«

condamné

pour intelligence avec l'ennemi, d'être empri

sonné à Riom, puis à Clairvaux.

L'Académie française,

qui l'avait accueilli en 1936, l'exclura en 1945.

En 1952,

il sera placé en résidence surveillée dans une clinique

près de Tours, où il finira ses jours.

Littérature politique et politique littéraire

«Politique d'abord» énonce une phrase célèbre de

Maurras, qui semble du même coup s'exclure de la litté

rature au sens strict.

En effet, plutôt qu'un écrivain,

Maurras est d'abord un penseur.

Un tel jugement, pour

tant, mérite d'être nuancé, ne serait-ce qu'en raison de

la culture essentiellement littéraire de cet homme

d'idées, dont elle oriente et explique même la réflexion.

Formé par les humanités classiques, Maurras considère

la Méditerranée comme J'espace propre de la civilisation

face aux barbaries diverses (orientale ou sémitique, par

exemple').

La France doit donc être l'héritière de la

Grèce et de Rome : de la première Maurras retient l'har

monie, l'équilibre, tandis que la seconde représente à ses

yeux l'ordre stable qu'il voit, lui, dans la monarchie.

Car

tout, selon Maurras, vient de la tradition, de cet ordre

ancien dérangé malencontreusement par des novateurs

irresponsables.

Parmi ces derniers, on compte, bien sûr,

un grand nombre d'écrivains dont l'objectif semble être,

justement, la subversion généralisée, la révolution, que

Maurras associe au romantisme.

Le romantisme, voilà J'ennemi : malgré le classicisme

de Béranger et le « loyalisme monarchique >> de Chateau

briand, c'est à ce mouvement littéraire et culturel que

nous devons la multiplication des mouvements séditieux.

Issu de la revendication individuelle, héritier de la

Réforme et, plus Jointainement encore, d'un esprit

«hébreu et germain>> , le romantisme apparaît avec le

« misérable Rousseau >> et aboutit à la décadence des

lettres, elle-même inclinant « à admettre la décadence de

la patrie ».

Rien de plus gênant, en effet, qu'un écrivain

dans une société ordonnée où il introduit ce ferment

d'anarchie que Maurras discerne par exemple dans Cha

teaubriand.

On 1' avait dit depuis Platon : les poètes sont

néfastes à la cité- surtout lorsqu'ils veulent remplacer,

pour le malheur des peuples, les élites d'autrefois.

Le nationalisme littéraire

Le remède à tout cela, c'est, bien sûr, la réaction,

le retour à l'erdre d'autrefois: il s'agit d'abord d'être

classique et fnmçais, de renouer avec notre héritage litté

raire national, d'abandonner le cosmopolitisme romanti

que.

Cette xénophobie, comme l'observe un critique, est

cependant sélective, puisque Rome, Athènes et toutes les

littératures latines constituent la communauté culturelle

à laquelle nom.

appartenons.

D'où la sympathie de Maur

ras pour l'école romane, son amitié pour Moréas et pour

Mistral, Je Provençal qui enrichit la patrie d'une variante

régionale.

Renouant ainsi avec ses traditions et sa voca

tion nationale, la littérature selon Maurras échappe for

cément à ces erreurs du goût qui ont nom Hugo, Baude

laire ...

et Verlaine lorsque Rimbaud oriente celui-ci vers

la « plus parfaite perversion esthétique >>!

On voit donc à quel point cette philosophie de J'his

toire est à l'origine une critique, reposant, certes, sur des

critères extra-littéraires, mais considérant tout de même

la littérature comme le moteur secret de la société.

Rien

d'étonnant, dès lors, à ce que l'écriture maurrassienne

s'inspire de préférences philosophiques et historiques,

évoque la Grèce et les Grecs, la Provence, cette Grèce

française, et Florence, l'Athènes italienne.

Tous ces

lieux, en effet, marqués par le passé, rassurent sa nostal

gie et son angoisse; l'angoisse, c'est celle qui saisit

Maurras devant un monde en mutation, et dont l'histoire même

n'est plus que ruptures et crises qui nous font

regretter les temps anciens; ceux-ci, idéalisés comme il

se doit, deviennent dès lors le Beau et le Bien : l'art et la

littérature d'aujourd'hui doivent en retrouver l'esprit

s'ils veulent à leur tour s'intégrer dans la tradition et

devenir «racines».

«Cela se résume à quelques mots,

dit Maurras dans l'Art poétique: Maintenir ce qui est

transmis.

Le conserver vivant.

>> [Voir aussi ACTION

FRANÇAISE).

BIBLIOGRAPHIE Charles Maurras, Œuvres capitales, Paris, Flammarion, 1954.

A consulter .-A.

T hib au det, Trente ans de vie française, 1, les

Idées de Charles Maurras, Par is , N.R.F., 1919; Charles Maur

ras.

Paris, Éd.

d'histoire et d'art, 1953 (coll.); I.P.

Barko,

l'Esthétique lilléraire de Charles Maurras.

Genève.

IDroz.

Paris,

Mi nard, 1961 i E.

Weber, l'Action française, Paris, Stock, 1964;

J.

P aug am , l'Age d'or du maurrassisme, Den oël, 1971; C.

Ca pi

tan Peter, Charles Maurras et l'Idéologie d'Actionjrançaise, Le

Se uil, 1972; P.

Boutang, Maurras, la destinée et l'œuvre, Plon,

1984; Yves Chiron, la Vie de Maurras.

Perrin, 1991; Victor

Nguyen, Aux origines de /'Action française.

Intelligence et poli

tique à l'aube du XX" siècle, Fayard, 1991..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- BERNSTEIN Henry Léon Gustave Charles : sa vie et son oeuvre

- SAINT-PIERRE, Charles Irénée Castel, abbé de (vie et oeuvre)

- BONNET Charles : sa vie et son oeuvre

- SAINT-ÉVREMOND, Charles de Marguetel de Saint Denis, seigneur de (vie et oeuvre)

- Le Brun, Charles - vie et oeuvre du peintre.