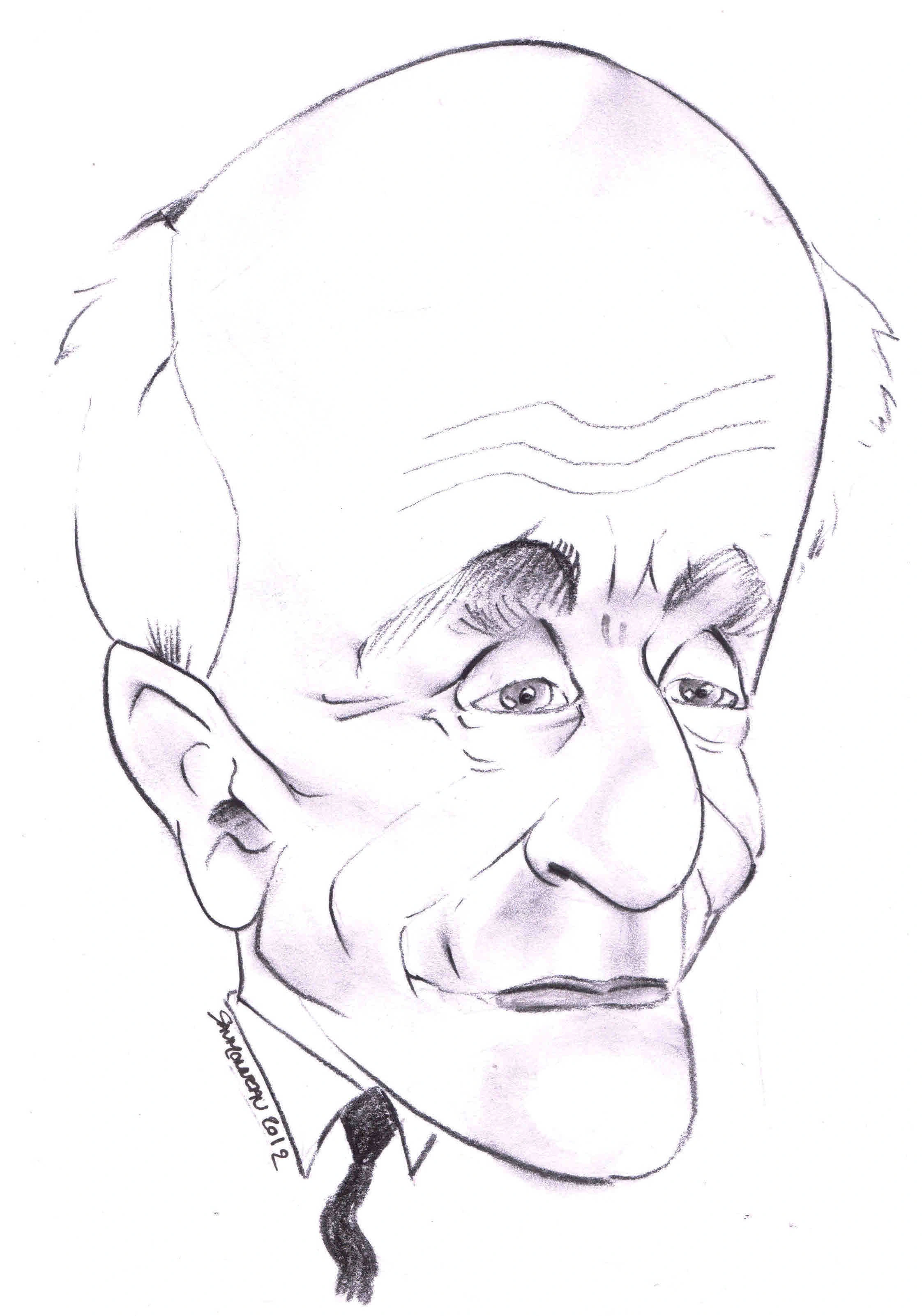

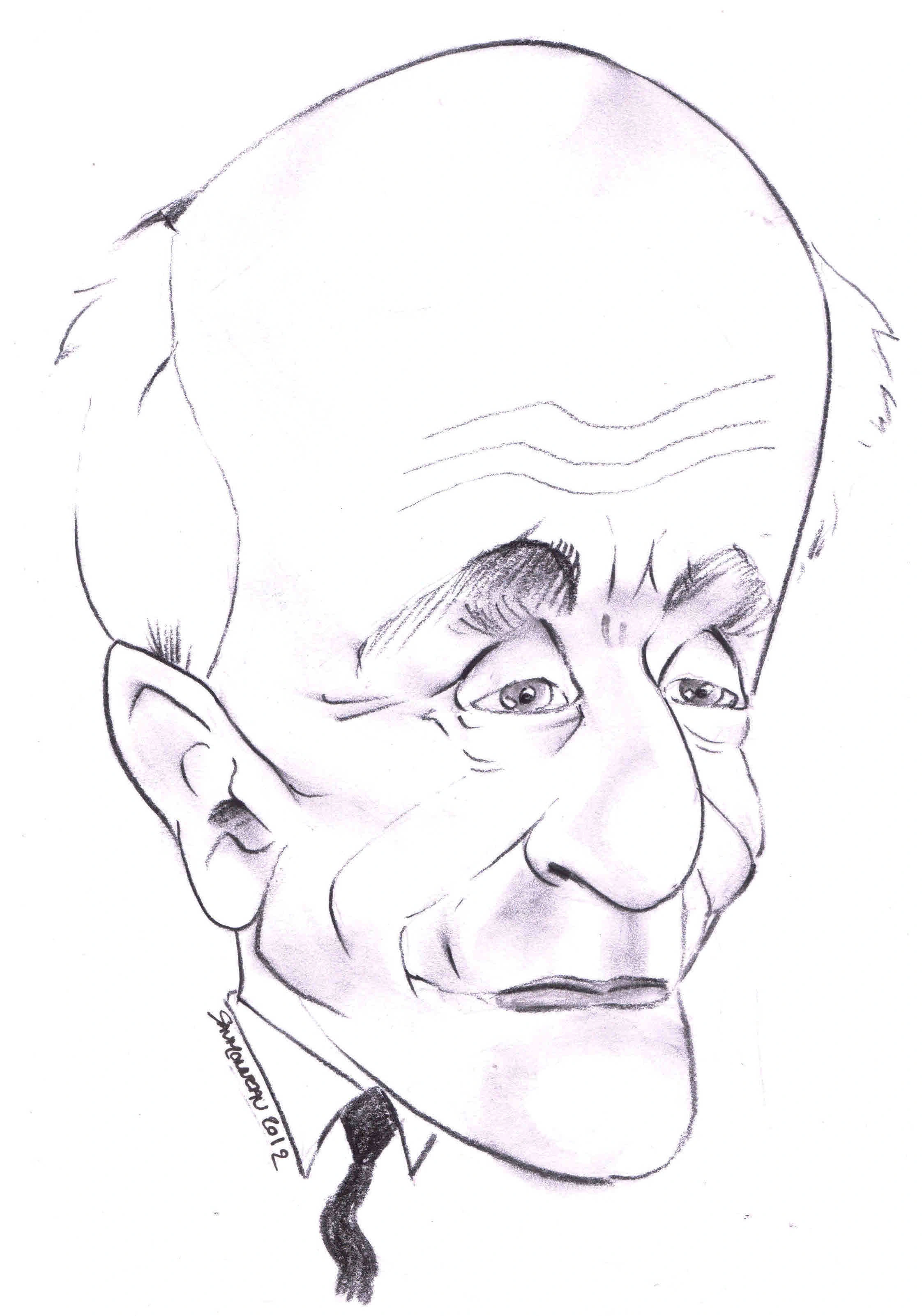

PONGE (Francis)

Publié le 14/03/2019

Extrait du document

PONGE (Francis), poète français (Montpellier 1899). Des Douze Petits Écrits (1926) à Petite Suite vivaroise (1983), Ponge a élaboré une œuvre à la fois secrète et transparente, qui ne cesse de préciser les conditions et les modalités de son engendrement (Pour un Malherbe, 1965 ; la Fabrique du pré, 1971 ; Comment une figue de paroles et pourquoi, 1977). Œuvre illisible, a-t-on dit, précisément à force de transparence, et parce que, suivant la même voie droite, elle se trouve toujours placée à contre-courant : rejetant le convulsif et l'automatisme prôné par un André Breton et les surréalistes aussi bien que le langage souverain et oraculaire d'un René Char ou l'épanchement lyrique du néoromantisme contemporain. Les assises de cette œuvre vont loin et profond : la fascination d'abord du dictionnaire qu'enfant il lisait dans la bibliothèque paternelle (le Littré, répertoire des noms communs, stables, concrets, nécessaires, cette partie du lexique « où se trouvent le soleil, l'eau, le creux de la main » et qui s'oppose au catalogue des noms propres, terre mouvante qui varie au gré des fluctuations historiques et idéologiques) ; la lecture de la Bible protestante, cadeau de sa mère, et dont la disposition en colonnes, avec ses notes de référence, ses renvois, ses variantes, sera le modèle formel d'une œuvre ramifiée conçue comme une « machine à lire » ; l'influence de la littérature latine, saisie d'abord sur le mode « emblématique » à travers les « pien-es gravées », notamment les inscriptions funéraires des

cimetières de Provence, puis dans la lecture scolaire des auteurs classiques (« Lucrèce ou Tacite, il est clair que c'est là que je trouve mes maîtres »).

Mais Ponge voit dans le classique, non pas celui qui édicte des règles, mais « celui à partir duquel les règles sont édictées ». Le classicisme de Ponge est « passé d'abord dans la vie baroque, ensuite par la perfection, pour repartir dans la vie baroque ». Et cette vie, pour le poète, n'est pas autre chose que celle des mots : l'ordre de la vie, « c'est le dictionnaire en ordre de fonctionnement; c’est le langage absolu... C'est l'ordre mis dans les pierres. » Ce qui veut dire qu'il faut d'abord tenir compte des pierres. D’emblée, Ponge écarte la projection du moi sur le monde pour lui substituer le regard froid de l'entomologiste : c'est le Parti pris des choses (1942).

«

cation

des rapports entre mots et mots,

mots et choses, les démultiplications de

sens provoquées par les métaphores, le

recours à l'étymologie.

les anagrammes,

la forme des lettres.

débouchent sur

l'objoie, bonheur de l'écriture, «mo

ment où les mots et les idées sont dans

une espèce d'état d'indifférence » ; tout

devient symbole dans la > d'un type particulier, cette nia

que (écriture phonétique du mot « gno

que >> forgé par Ponge à partir du mot

grec qui désigne le savoir : Nioque de

l'avant-printemps, 1967-1983), qui sub

vertit à la fois l'humour d'un Satie et la

métaphysique d'un Claudel (Pratiques

d'écriture ou l'Inachèvement perpétuel,

1985)..

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Une étude de la poésie à la lumière de l'esthétique phénoménologique : l'exemple de Francis Ponge

- Francis Ponge (1899-1988) Le Parti pris des choses (1942) L’Huître

- Le gymnaste, Francis Ponge

- PIÈCES de Francis Ponge (résumé & analyse)

- PROÊMES de Francis Ponge : Fiche de lecture